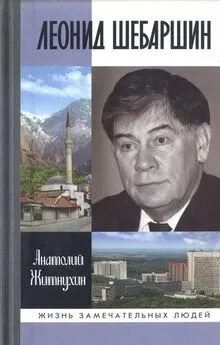

Анатолий Житнухин - Геннадий Зюганов

- Название:Геннадий Зюганов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Житнухин - Геннадий Зюганов краткое содержание

Одного из самых известных современных политиков воспринимают по-разному. Полярный характер оценок Геннадия Зюганова объясняется тем, что он постоянно находится в центре социального конфликта, порождаемого двумя различными системами ценностей, двумя взглядами на пути развития России. Но причина заключается не только в этом. Автор книги пытается дать ответ на вопрос, что на самом деле скрывается за тем потоком информации, который сопровождает политическую деятельность лидера КПРФ.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Геннадий Зюганов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В противовес доморощенным либералам-западникам, видящим «новую» Россию на задворках европейской цивилизации, Зюганов обосновывает наличие у нее собственных планетарных, геополитических интересов, раскрывая их тесную взаимосвязь с внутренними проблемами страны. Он решительно выступает против навязывания России губительной идеологии евроцентризма, которая стала одним из факторов краха политики КПСС в период перестройки и развала СССР. «Общечеловеческие ценности, вырванные из реального контекста классовых, национальных, информационных и геополитических интересов, оказались социально и политически размытыми, утратили, по сути, всякие реальные очертания» — таков, по его мнению, один из поучительных и печальных итогов горбачевской эпохи, из которых так и не было сделано должных выводов.

Зюганов убежден, что для России нет иного пути, кроме демократического развития на основе российской государственности, высокой духовности, исторической традиции, которая связывала бы воедино прошлое и настоящее, создавая народу будущее. Но Россия — это не материал для политических проектов. На каждого политика ложится особая ответственность за ее судьбу. Особое значение приобретает завет, оставленный выдающимся русским мыслителем Иваном Ильиным: «Помышляя о грядущей России и подготавливая ее в мыслях, мы должны исходить из ее исторических, национальных, религиозных, культурных и державных основ и интересов. Мы не смеем ни торговать ими, ни разбазаривать наше общерусское, общенациональное достояние. Мы не смеем обещать от лица России никому ничего. Мы должны помнить ее и только ее. Мы должны быть верны ей и только ей. Поколение русских людей, которое поведет себя иначе, будет обозначено в истории России как поколение дряблое и предательское».

Далеко не все воспринимают масштабы и новизну мышления Зюганова, некоторых смущает, например, что многочисленные имена и источники, на которые он ссылается в своих трудах, образуют «пестрый и негомогенный идеологический ряд». Видимо, было бы привычней видеть в его работах знакомую и милую сердцу однобокость, отторгающую любую идею, которая не укладывается в хрестоматийные догмы.

Несмотря на «негомогенность» и широту вовлеченных в научный оборот материалов, концепциям Зюганова, благодаря умелому использованию автором научного синтеза (явно сказывается организованность ума, присущая математикам) и марксистской методологии, свойственны внутренняя логика и убедительность. Вопреки совершенно необоснованному утверждению некоторых критиков о том, что он отказывается от ленинского наследия, можно выделить целый круг узловых положений марксизма, которые служат ему теоретическими предпосылками для собственных выводов. Особенно часто он обращается к теории прибавочной стоимости, ленинскому учению об империализме и анализу трех русских революций, идеологии нэпа… Исследование им большинства теоретических проблем подчинено поиску реальных путей выхода из исторического кризиса и возрождения России. И его живая мысль находит плодотворные решения, ценность и значимость которых подтверждаются самой практикой современного общественно-политического движения.

Вновь возникает вопрос: а так ли уж убеждены в своей правоте многочисленные ортодоксы, упрекая Зюганова в «ревизии марксизма», и действительно ли они всерьез намерены в очередной раз перевернуть мир с помощью доктрин столетней давности? Жизненный пример упомянутого профессора Славина заставляет в этом усомниться. Казалось бы, объявив после III съезда КПРФ о выходе из Компартии в знак несогласия с ее программной линией, он проявил заслуживающую уважения принципиальность. Вполне логично было бы предположить, что после такого шага он наверняка пополнит ряды сторонников «непримиримых» марксистов — Анпилова, Тюлькина, Пригарина или Нины Андреевой. Ничего подобного. Славин вошел в руководство далекой от марксизма псевдосоциалистической «Партии самоуправления трудящихся», созданной врачом Святославом Федоровым.

Зная о непримиримых теоретических разногласиях на левом фланге, не трудно понять, почему участие коммунистов в парламенте крайние левые трактовали не иначе как «логическое» следствие «соглашательской» идеологии Зюганова. По словам самого Геннадия Андреевича, за то, что он повел партию на выборы в конце 1993 года, его беспрерывно лупили два года и теперь еще вспоминают при необходимости. Но вот что интересно: на следующие выборы, состоявшиеся в 1995 году, пошли все радикалы, клеймившие Зюганова за этот шаг в 1993-м. Спрашивается: что изменилось? Ответ находим только в одном: за два года, несмотря на непрерывные нападки со всех сторон, КПРФ смогла доказать важность парламентской работы как эффективного средства защиты интересов трудящихся, создала в Думе сильный плацдарм для расширения борьбы с ельцинским режимом, значительно подняла авторитет коммунистов среди избирателей.

Нельзя сказать, что тезис недругов Зюганова о его готовности к сотрудничеству с властями был вовсе лишен оснований. Весь вопрос в том, какой смысл и какие цели в это сотрудничество вкладывать. Известно, что полемика вокруг этой проблемы уходит в глубь истории коммунистического движения. Сторонники всемерного использования легальных форм политической борьбы обычно разят своих оппонентов яркими выдержками из фундаментальной ленинской работы «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме». Правда, при этом не все задумываются о том, что сила и убедительность содержащихся в ней аргументов заключаются, может быть, не столько в ее научности, сколько в элементарном здравом смысле, которым пропитана эта книга. И которого почему-то многим революционерам так часто не хватает.

Надежность и устойчивость Зюганова — в его здравомыслии.

Деятельность первой Думы имела одну особенность: она избиралась всего на два года — для того чтобы сформировать пакет основополагающих правовых документов, легитимизировать важнейшие сферы государственной жизни. Проще всего было сделать эффектный жест, отказаться от участия в этом «грязном» деле и бросить на произвол судьбы миллионы абсолютно беззащитных людей, предоставив им единственную сомнительную возможность — защищать свои жизненные права на баррикадах. Но именно такой подход Зюганов и считал прямым предательством интересов трудящихся, которое нельзя оправдать никакими высокими целями.

Кроме того, было чрезвычайно важно сохранить воздействие коммунистов на процесс государственного строительства. Хорошее это государство или плохое — огромная Россия без государственности существовать не может. Нельзя забывать, что реальную угрозу ее целостности создавали сепаратистские тенденции. Достаточно напомнить о создании в 1993 году свердловским губернатором Эдуардом Росселем Уральской республики, о том, как скромный политический деятель из Челябинской области Сергей Костромин провозгласил себя «президентом» Южно-Уральской республики, об обсуждении перспективы образования самостоятельной республики на базе областей Большого Урала. Сейчас уже с трудом верится, что это — сюжеты не из эпохи далекой Гражданской войны, а из нашей что ни на есть новейшей истории. Наконец, без укрепления государства нельзя было возродить обороноспособность страны, а все разговоры о ее внешнеполитических интересах теряли смысл.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: