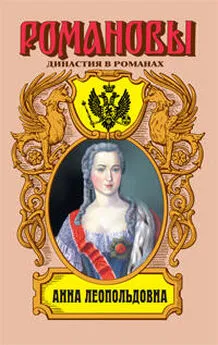

Игорь Курукин - Анна Леопольдовна

- Название:Анна Леопольдовна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03533-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Курукин - Анна Леопольдовна краткое содержание

Дочь немецкого герцога и московской царевны Елизавета Екатерина Христина навсегда покинула родной Мекленбург в трехлетнем возрасте, по воле царственной тетки поменяла веру и имя, став Анной Леопольдовной, и была выдана замуж за нелюбимого брауншвейгского принца. На короткий миг судьба вознесла принцессу на вершину власти. Будучи регентшей при двухмесячном сыне-императоре, она добросовестно старалась вникнуть в государственные дела и управляла огромной страной так милостиво, как никто ранее. Она была романтичной мечтательницей, любила читать, а недоброжелатели создали ей репутацию капризной, вспыльчивой, неряшливой и ленивой особы. Свергнувшая ее «сестрица» Елизавета Петровна постаралась оправдать переворот борьбой с «незаконным правлением» и вычеркнуть из истории имена соперницы и ее сына.

Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе исследований, мемуаров и архивных документов, восстанавливает историческую справедливость и дает возможность ее героине занять подобающее место в череде знаменитых современниц.

Анна Леопольдовна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Столь же непочтительно отзываться об императоре («какому де вы чорту присягали») позволила себе и «штатская» старушка Татьяна Иванова. Казацкий сотник Дмитрий Балакирев заявил: «Лутче чорту служить, нежели этому государю, щенку; этот де щенок не успел из материна естества выпасть, да и стал де государь». А вотчинный крестьянин Троице-Сергиева монастыря Михаил Алексеев выразился еще более пессимистично: «Как государь настал, так и хлеб у нас не стал родитца». Такого поношения даже добрая Анна Леопольдовна не смогла стерпеть: ругатель-сотник и непочтительный мужик заслужили кнут и ссылку в Охотск. Обыватели не щадили и прочих высоких чинов. Музыкант Павел Муромцов был уверен, что «генерал-фелтмаршал фон Миних и другие генералы, и генерал фелтцейхместер, да и третей император дураки». «Гошпитальный надзиратель» Михаил Крюков выразился о властях предержащих еще более резко: «Только они Россию-ту нашу ядят» 421.

Причины, по которым младенец-император стал его верным подданным представляться «чертом», не вполне понятны, но само появление подобных разговоров показывает, что престиж власти к осени 1741 года упал. Тем не менее гвардейские штаб- и обер-офицеры, по-видимому, достаточно лояльно относились к режиму: нам неизвестно ни одного «антибрауншвейгского» выступления в офицерском корпусе, что особенно заметно по сравнению с «антибироновским» движением годом ранее. Однако пока «наверху» ссорились и интриговали, в гвардейских «низах» копилась критическая масса недовольства для очередного переворота. Решающая же роль гвардии в столице определялась слабостью полиции и небоеспособностью расквартированных в Петербурге армейских частей. Согласно рапорту обер-коменданта С. Л. Игнатьева, в июле 1741 года из четырех полков гарнизона (4135 строевых при некомплекте в 1317 человек) в «ближних и дальних отлучках», то есть на различного рода работах, находился 2621 человек 422.

В сентябре гренадерская рота Преображенского полка (300 человек) была переведена с отдельных квартир в только что отстроенные казармы. Собранные в общих «светлицах» солдаты и унтер-офицеры уже без контроля со стороны начальства (офицеры в казармах не жили, а с 31 октября только посылались по одному человеку на ночные дежурства) могли обсуждать события во дворце. Помимо дополнительных «экзерциций» у солдат были и другие поводы для недовольства. Им не разрешалось топить печи «годными» бревнами и досками, у только что вернувшихся из похода в Финляндию отобрали казенные шубы; бдительный принц Антон лично распорядился сломать поставленные гренадерами «рогожные нужники», явно не украшавшие окрестности казарм. Солдатам было запрещено обращаться с просьбами непосредственно к герцогу, через голову нижестоящих командиров, гвардейцам-именинникам — являться с калачами во дворец 423.

Сочетание кризиса власти с ее попытками навести порядок путем муштры и повседневных наказаний не могло не раздражать гвардейцев. Но «наверху» этого как будто не замечали. Праздники продолжались. 2 октября состоялся торжественный прием персидского посольства. Посол шаха Надира поднес Анне роскошные дары из захваченной в Индии добычи, в том числе, как мы помним, презентовал девять слонов.

На новой аудиенции 13 октября Мухаммед Хусейн-хан приветствовал правительницу восторженным комплиментом: «Это не женщина, это — ангел». Но затем «персидский гость» до такой степени увлекся шампанским, что под конец его пришлось унести из-за стола в карету 424.

Годовщину вступления маленького государя на престол праздновали 18–20 октября: в первый день был наполнен поздравлениями и парадом, а два других — балами и маскарадом. По поводу последнего мероприятия принцесса распорядилась демократично — гости могли «платье и маски выбрать своему соизволению», но при входе всё же были обязаны перед караулом «маску свою снять и себя караульному офицеру показать» 425. 26 октября Анна Леопольдовна устроила свадьбу своего камер-юнкера Лилиенфельда с фрейлиной княжной Одоевской. 6 ноября состоялась прощальная аудиенция турецкого посла. 7–8 ноября 1741 года торжественно отмечалась годовщина переворота — день «восприятия всероссийского правительства» и «благополучно окончившегося первого года правления» Иоанна III; тогда же состоялась и свадьба племянницы М. Г. Головкина Марфы Ивановны и офицера Конной гвардии князя Петра Ивановича Репнина. 15 ноября был дан бал по случаю дня рождения отца правительницы, мекленбургского герцога Карла Леопольда; 20 ноября Анна устроила банкет для офицеров Семеновского полка 426.

Сверкали фейерверки, повара готовили особенные блюда (например, «квашенину от трех скотин»), для увеселения гостей члены иранского посольства демонстрировали «персидские танцы». Правительница блистала в «грузинском» костюме на собольем меху и готовилась к новым балам: на праздник Андреевского ордена (30 ноября) ей срочно шили «кавалерское платье», а к дню рождения (7 декабря) уже были заказаны сюжеты для фейерверка и разучивалось представление с участием придворных слонов. Одним из последних своих распоряжений она указала выдать тысячу рублей приставу при иранском после генерал-майору Александру Брюсу за то, что он мужественно терпел причуды гостя, «угождая во всём их восточным обычаям».

Радовали и новости с фронта. С наступлением морозов российские отряды гусар и казаков совершали успешные рейды на территорию шведской Финляндии — рубили сопротивлявшихся, жгли и грабили деревни, пригоняли пленных.

Скорее всего, в те веселые дни поздней осени 1741 года и сложился настоящий заговор, который привел Елизавету к власти. Только составили его не министры и гвардейское командование, а «солдатство», уже насмотревшееся, как приходят к власти в «эпоху дворцовых переворотов». Манштейн, неизвестный автор примечаний на его записки и немецкий ученый Антон Фридрих Бюшинг, спустя 20 лет тщательно собиравший сведения о послепетровской истории России, определенно указывали на то, что агентам Елизаветы Лестоку и Шварцу удалось привлечь на свою сторону нескольких гренадеров Преображенского полка 427. Находившийся в это время в Петербурге брат Антона Ульриха принц Людвиг сообщал о ведущей роли в «революции» шестерых гренадеров. В литературе называется разное количество солдат, но наиболее обоснованным выглядит суждение С. А. Панчулидзева о том, что застрельщиками выступили девять человек, которые после переворота были первыми пожалованы Елизаветой в сержанты Лейб-компании 428.

Во главе предприятия стал Юрий Грюнштейн. Разорившийся в России саксонский купец-авантюрист успел побывать в татарском плену и в 1741 году тщетно пытался добиться правого суда с недобросовестными компаньонами у самой Анны Леопольдовны 429. Осенью того же года обиженный купец каким-то образом поступил в гвардейские гренадеры и нашел общий язык с Лестоком и Шварцем. Они-то и стали главными организаторами заговора, не возбуждая особых подозрений; «засветился» при своих контактах с Шетарди только Лесток. В бумагах М. Г. Головкина сохранились распоряжение об установке наблюдения за придворным лекарем цесаревны и соответствующий доклад принцу Антону. Но в этом отношении ничего конкретного не было сделано, и связи агентов Елизаветы с гвардейской казармой так и остались невыявленными. Заговорщики же обладали информацией о поведении противников. Из донесений Шетарди и опубликованных в «Архиве князя Воронцова» анонимных сообщений некоего дипломата — очевидца событий из свиты посла — следует, что «камер-юнгфера» Анны и слуга принца Антона докладывали Лестоку и Шварцу о всех происшествиях во дворце и даже о поступавших к их хозяевам деловых бумагах 430.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: