Игорь Курукин - Анна Леопольдовна

- Название:Анна Леопольдовна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03533-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Курукин - Анна Леопольдовна краткое содержание

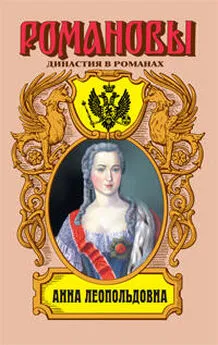

Дочь немецкого герцога и московской царевны Елизавета Екатерина Христина навсегда покинула родной Мекленбург в трехлетнем возрасте, по воле царственной тетки поменяла веру и имя, став Анной Леопольдовной, и была выдана замуж за нелюбимого брауншвейгского принца. На короткий миг судьба вознесла принцессу на вершину власти. Будучи регентшей при двухмесячном сыне-императоре, она добросовестно старалась вникнуть в государственные дела и управляла огромной страной так милостиво, как никто ранее. Она была романтичной мечтательницей, любила читать, а недоброжелатели создали ей репутацию капризной, вспыльчивой, неряшливой и ленивой особы. Свергнувшая ее «сестрица» Елизавета Петровна постаралась оправдать переворот борьбой с «незаконным правлением» и вычеркнуть из истории имена соперницы и ее сына.

Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе исследований, мемуаров и архивных документов, восстанавливает историческую справедливость и дает возможность ее героине занять подобающее место в череде знаменитых современниц.

Анна Леопольдовна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

143См.: РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. № 52. Л. 2–7 об.; № 53. Л. 1–3 об.

144См.: Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне. С. 52; Сборник РИО. Т.92. С. 96.

145См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 10. Л. 665.

146См.: Михневич В. О. Женское правление и его противники // Исторический вестник (далее — ИВ). 1882. № 2. С. 285–286; Сборник РИО. Т. 92. С. 186–187.

147См.: Щукинский сборник. 1903. Вып. 2. С. 451; 1907. Вып. 6. С. 29.

148Из материалов для истории и статистики г. Ельца // РА. 1866. С. 354.

149См.: Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича. М., 1859. Ч. 2. С. 123–124, 126, 130–131.

150См.: Сборник РИО. Т. 85. С. 246, 342–343, 345.

151Там же. С. 241, 248, 339.

152См.: Брикнер А. Г. Указ. соч. // НС. 1896. № 6. С. 25–27, 35; Сборник РИО. Т. 92. С. 14, 17.

153См.: ВейдемейерА. В. Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны. СПб., 1835. Ч. 3. С. 9; Валишевский К. Царство женщин. М., 1989. С. 370.

154См.: Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 79. Оп. 79/1. 1740. № 9. Л. 82 об., 146–147; № 56. Л. 93.

155Сборник РИО. Т. 92. С. 67–68.

156Империя после Петра. С. 33–34.

157 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 8. М.; Л., 1959. С. 38.

158Цит. по: Соловьев С М. Указ. соч. Кн. U.C. 133.

159Перевороты и войны. С. 400–401; РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. № 33. Ч. 1. Л. 119–120. См. также: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 11. С. 28–29.

160См.: Сборник РИО. Т. 92. С. 91; РГВИА. Ф. 393. Оп. 12. № 63. Ч. 1. Л. 31.

161См.: Семевский М. И. Елисавета Петровна до восшествия своего на престол // Русское слово. 1859. № 2. С. 257.

162См.: РГАДА. Ф. 156. Оп. 1. № 218. Л. 1–3.

163См.: РГВИА. Ф. 2583. Оп. 1. № 246. Л. 43–44 об.

164См.: Там же. Ф. 393. Оп. 12. № 63.4. 1. Л. 41 об.

165См.: Дирин П. Н. История лейб-гвардии Семеновского полка: В 2 т. СПб., 1883. Т. 2. С. 47, 100, 119, 152; История лейб-гвардии Преображенского полка: В 4 т. Т. 2. СПб., 1883. С. 579.

166См.: Дирин Л. К Указ. соч. Т. 1. С. 237.

167См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. № 33. Ч. 1. Л. 18, 242–243; РГВИА. Ф. 2584. Оп. 1.№ 239.Л. 312.

168См.: Мыльников А. С. Загадка барона Мюнхгаузена // Нева. 1982. № 2. С. 197.

169См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Л. 104; Ф. 6. Оп. 1. № 290. Ч. 1. Л. 12–12 об.

170См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 290. Ч. 4. Л. 1–2; Ч. 1. Л. 26.

171Описи имущества Бирона см.: Там же. Ч. 1–2.

172См.: Санкт-Петербургские ведомости. 1740. 30 декабря; Сборник РИО.Т92. С. 91.

173См.: Внутренний быт русского государства. Кн. 2. С. 7, 431–432; Сборник РИО. Т. 92. С. 91.

174См.: Записки придворного брильянтщика Позье о пребывании его в России с 1729 по 1764 г. // PC. 1870. С. 61–62; Корф М. А. Указ. соч. С. 59, 64; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 11. С. 29.

175См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 287. Ч. 1. Л. 23а-23а об.

176См.: Сборник РИО. Т. 91. С. 17.

177РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 287. Ч. 1. Л. 21 об.

178См.: Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне. С. 38.

179См.: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 169, 172, 176.

180См.: Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне. С. 51, 54–55, 57, 72; Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 165, 169–172.

181См.: Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 202; РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 312. Л. 27 об.

182См.: Материалы для истории Императорской Академии наук: В 10 т. Т. 4. СПб., 1887. С. 610–611; РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 287. Ч. 1. Л. 241–241 об.; Ф. 9. Оп. 5. № 33. Ч. 1. Л. 144 об.-145.

183См.: Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне. С. 99—115.

184См.: Зуев А. С, Миненко Н. А. Секретные узники сибирских острогов: Очерки истории политической ссылки в Сибири второй четверти XVIII в. Новосибирск, 1992. С. 107–108.

185См.: Внутренний быт русского государства… Кн. 1. С. 113.

186См.: Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне. С. 116–118.

187См.: Внутренний быт русского государства… Кн. 2. С. 7; Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. С. 246; Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в Санкт-Петербургском сенатском архиве: В 3 т. Т. 3. СПб., 1878. С. 17–18, 25; ПСЗРИ. Т. 11. № 8288; РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. № 33. Ч. 1. Л. 85–86.

188См.: РГВИА. Ф. 393. Оп. 2. № 547. Л. 26–32, 38 об., 51, 52; Ф. 2583. Оп. 1.№ 256.Л. 1об.

189См.: Перевороты и войны. С. 173–174; РГВИА. Ф. 393. Оп. 2. № 271. Л. 1–1 об.

190См.: Герман Э. Указ. соч. // РА. 1867. № 2. С. 178; Сборник РИО. Т. 92. С. 113, 206.

191См.: ПСЗРИ. Т. И. № 8326.

192См.: Сборник РИО. Т. 85. С. 485.

193Перевороты и войны. С. 309.

194Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне. С. 119.

195См.: Сборник РИО. Т. 91. С. 8; Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 11. С. 34.

196См.: РГВИА. Ф. 393. Оп. 12. № 75. Л. 107–118; № 10. Л. 12; № 122. Л. 88 об.; Ф. 2584. Оп. 1. № 257. Л. 45.

197См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 313. Л. 58–58 об.; № 306. Л. 16 об.

198Перевороты и войны. С. 409.

199См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 3. С. 41.

200См.: Внутренний быт русского государства… Кн. 2. С. 16.

201См.: Овнарова Т. Мальчик-невидимка // Наука и жизнь. 2009. № 6. С. 90–93.

202Перевороты и войны. С. 402–403.

203См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 338. Л. 9-12 об.

204Перевороты и войны. С. 460–461, 180.

205См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 9. Л. 113, 121; Ч. 10. Л. 6; Ф. 248. Оп. 12. № 672. Л. 56.

206См.: Там же. Ф. 248. Оп. 12. № 672. Л. 95-184.

207См.: Там же. Ф. 177. Оп. 2. № 112. Л. 1–7 об.

208Подсчитано нами по: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 5. Ч. 2. Л. 24а—26 об.

209См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 288. Л. 87–87 об.

210См.: Арсеньев А. В. Непристойные речи (из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии XVIII в.) // ИВ. 1897. № 8. С. 377–388; РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 266. Ч. 28. Л. 79.

211См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 802. Л. 6, 18 об.; № 786. Л. 4 об., 15; № 731. Л. 4 об.

212См.: Там же. № 266. Ч. 27. Л. 25.

213См.: Там же. № 5. Ч. 2. Л. 29–34. 2,4См.: Там же. № 762. Л. 4.

215См.: ПСЗРИ. Т. 11. № 8349, 8357.

216РГАДА. Ф. 177. Оп. 2. № 204. Л. 1; № 206. Л. 1.

217О раздачах имений в правление Анны см.: Там же. Ф. 1239. Оп. 3. № 51926. Л. 10–11.

218См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 3. № 8050–8055; 8202–8214.

219См.: ПСЗРИ. Т. 11. № 8331.

220Сенатский архив. Т. 3. СПб., 1890. С. 73–74.

221См.: Там же. С. 6, 11, 14, 21–22, 34, 41, 42, 51–53, 65–66, 81, 85, 89, 92,98, 119, 131–132, 134–136.

222См.: Там же. Т. 4. СПб., 1891. С. 7, 62, 77, 115, 124–125, 136, 156–157, 553, 651, 665, 671, 685,703, 710.

223См.: РГАДА. Ф. 177. Оп. 2. № 207. Л. 1–2.

224См.: Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 4. С. 151, 174,409,561,735–736.

225РГАДА. Ф. 342. Оп. 1.№ 10. Ч. 2. Л. 311.

226См.: Булыгин И. А. Вопрос о секуляризации духовных вотчин в правительственной политике 20-х — начала 60-х гг. XVIII в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М.,1990. С. 308–309.

227РГАДА. Ф. 273. Оп. 9. № 34771. Л. 49, 73.

228См.: Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703–1782. М., 2004 (перепечатка издания 1885 года). С. 305–307; Семенова Л. Н. Указ. соч. С. 160–161; ПСЗРИ. Т. 11. № 8522.

229См.: Заозерская Е. И. Рабочая сила и классовая борьба на текстильных мануфактурах России в 20—60-х гг. XVIII в. М., 1960. С. 347.

230«Мнение графа Остермана» опубликовано в русском переводе XVIII века (см.: Памятники новой российской истории. СПб., 1873. Т. 3. С. 256–277). Ее первоначальный план-конспект помещен: АКВ. Кн. 24. М., 1880. С. 1–5. В. Н. Строев считал, что последний текст был составлен тем же Остерманом в 1730 году для Анны Иоанновны (см.: Строев В. Н. Бироновщина и Кабинет министров (Очерки внутренней политики императрицы Анны). М., 1909. Ч. 1.С. 54); однако упоминание в тексте записки «его императорского величества», обращение к «правительнице» и ссылка на смерть «римского императора» позволяют отнести составление документа к концу 1740 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: