Сергей Алексеев - Игорь Святославич

- Название:Игорь Святославич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03664-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Игорь Святославич краткое содержание

Князь Игорь Святославич Новгород-Северский (1151—1201) вошел в историю благодаря единственному событию — неудачному походу против половцев в 1185 году, в результате которого впервые пятеро русских князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан в двух летописных повестях, а главное, в эпической поэме «Слово о полку Игореве». Именно она принесла Игорю славу — едва ли вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.

На страницах книги доктора исторических наук Сергея Алексеева действуют не поэтические герои, а исторические персонажи — Игорь и Святослав, «Буй Тур» Всеволод и его тезка Большое Гнездо, Кончак и Ярославна. Это не классическая биография, а портрет персонажа второго плана, проступающий на фоне бурной, насыщенной событиями эпохи междоусобных войн и походов в Степь, благородных деяний и клятвопреступлений. Самый заметный из его поступков, давший русской культуре и истории «Слово о полку Игореве», стал для князя самым злосчастным, но обессмертил его имя.

Игорь Святославич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

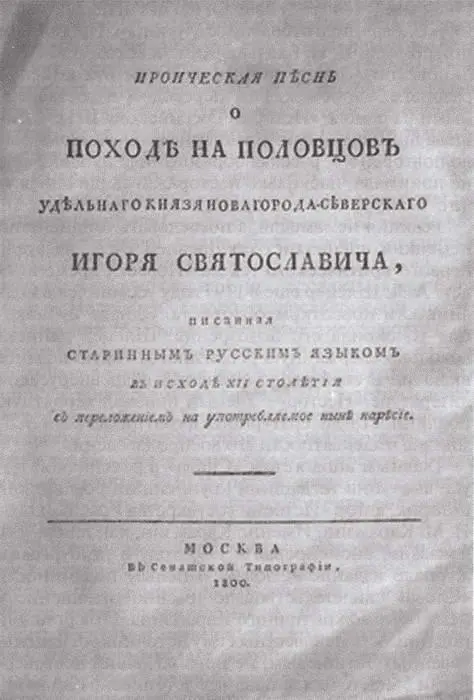

Образованная Россия впервые получила возможность прочесть «Слово о полку Игореве» в 1800 году, когда графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным, известным антикваром, была выпущена «Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новогорода-Северского Игоря Святославича». Обстоятельства обнаружения, издания и гибели рукописи «Слова» многократно описаны и хорошо известны {2} 2 См.: Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995.

, поэтому ограничимся напоминанием основных вех.

Мусин-Пушкин приобрел рукописный сборник, включавший «Слово», в конце 1780-х годов. Ранее сборник принадлежал настоятелю упраздненного в ходе реформ Екатерины II ярославского Спасо-Преображенского монастыря Иоилю (Быковскому). Сборник состоял из нескольких произведений древнерусской литературы. Собственно, как установили первые исследования, речь шла о двух сборниках в одном переплете. Первая часть включала летописные памятники и относилась, видимо, к началу XVII века; вторая состояла из четырех произведений светской и нравоучительной литературы: «Сказания об Индейском царстве», «Повести об Акире Премудром», «Слова» и «Девгениева деяния». Последние два памятника тогда были совершенно неизвестны. Вторая часть сборника датировалась, с позиций тогдашней науки, в диапазоне XIV—XVI веков. Современные ученые, признающие средневековое происхождение «Слова», в целом согласны, что литературная часть сборника Мусина-Пушкина была списана в XVI веке.

«Словом» заинтересовалась императрица Екатерина II. Для нее был сделан перевод на современный язык, а в 1795 году снята копия с оригинального текста. Как и первая, выполненная самим Мусиным-Пушкиным для себя, эта копия вводила в текст пунктуацию и разделение слов; при копировании не ставилась задача палеографически точно воспроизвести оригинал.

В 1797 году в Гамбурге вышла статья, в которой ее русский автор сообщал об открытии «Слова» и обещал его публикацию. При этом он малоудачно сравнивал памятнике «Песнями Оссиана», опубликованными Дж. Макферсоном, модными в России, тогда как на Западе уже начали подозревать в них подделку. В 1800 году вышло, наконец, первое издание «Слова», подготовленное Мусиным-Пушкиным при помощи Н. Н. Бантыш-Каменского и А. Ф. Малиновского. Текст, данный в мусин-пушкинской разбивке, сопровождался переводом и составленными на основе «Истории Российской» В. Н. Татищева примечаниями. Сравнение с «Оссианом» было повторено — русская образованная публика еще не понимала, насколько настораживающе оно звучит.

Реакция не замедлила последовать. Виднейший немецкий специалист по Древней Руси, издатель первого критического текста «Повести временных лет» А.Л. Шлёцер еще в 1797 году усомнился в подлинности новооткрытого текста. Однако публикация успокоила его подозрения. Шлёцер написал довольно сдержанную рецензию, которую позднее включил в свой свод сочинений о древнерусской литературе «Нестор» {3} 3 См.: Шлёцер А. Нестор. СПб., 1809. Т. 1. С. 563-564.

. Ученый признал вероятную подлинность литературного памятника, хотя усомнился в адекватности его воспроизведения.

Главным апологетом «Слова» в российской науке выступил тогдашний крупнейший российский историк, автор «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин. Именно Карамзин, как теперь уже доказано, анонсировал в 1797 году в гамбургском журнале издание «Слова». В пользу подлинности «Слова» свидетельствовало именно отношение к нему обычно критичного Карамзина. Отвергавший подлинность неизвестных ему источников, использованных Татищевым, не признававший достоверными свидетельства поздних летописей, Карамзин безоговорочно счел «Слово» древним и достоверным памятником, даже невзирая на собственную датировку его списка XVI столетием. Точно так же он на основе мусин-пушкинского сборника признал древность «Девгениева деяния» — и с этим сейчас мало кто спорит. Следом за Карамзиным отстаивал подлинность «Слова» и А. С. Пушкин, для которого исторические занятия отнюдь не были просто случайным увлечением. Есть основания полагать, что в последний год жизни Пушкин задумывал научное издание «Слова» {4} 4 См.: Шмидт С.О. «Слово о полку Игореве» и становление и развитие понятия о памятнике культуры // Памятники Отечества. 1986. № 1; Он же . А.С. Пушкин о «Слове о полку Игореве» //Древности славян и Руси. М., 1988.

.

Спора о «Слове», скорее всего, не было бы, если бы не судьба его оригинала. Мусин-Пушкинский список погиб при пожаре Москвы в 1812 году. Всё, чем располагают специалисты ныне, — списки XVIII века и выписки ранних исследователей. Эта ситуация не уникальна в исследовании Средневековья. Например, судьба англосаксонской поэмы «Битва при Мэлдоне» о разгроме англосаксов норвежскими викингами отчасти напоминает судьбу «Слова»: поэма также известна по единственному списку, обнаруженному еще bXVIII столетии и почти сразу после копирования и публикации погибшему в пожаре. Но в Англии спор о ее подлинности за два века почему-то так толком и не разгорелся, а после обнаружения в 1930-х годах копии-транскрипции XVIII века древность оригинала никто под сомнение не ставил.

В России дело обстоит иначе. Впрочем, поначалу критики «Слова» больше спорили о принадлежности его к домонгольской эпохе, чем о подлинности в собственном смысле. Датировка списка, подтвержденная видевшими его авторитетными учеными, не позволяла большинству скептиков заходить в своих предположениях позднее XVI века. Единственным заметным исключением являлся журналист и востоковед О. И. Сенковский. Известный своими нетривиальными суждениями о древнерусской истории и крайним скепсисом по поводу всех русских средневековых памятников, включая «Повесть временных лет», он и «Слово» счел подлогом XVII—XVIII веков. Хлесткие инвективы Сенковского прибавили ему скандальной славы (как и объявление им гомеровских поэм средневековым славянским сочинением) — но не оказали влияния на научный мир.

В качестве достоверного исторического источника рассматривал и использовал «Слово» и С. М. Соловьев в «Истории России с древнейших времен». Для него поэма о новгородсеверском князе являлась бесспорным древним памятником — хотя, возможно, и небезупречной сохранности. Соловьев ставил «Слово» как источник информации о походе Игоря вровень с летописями или выше их. Стоит отметить, что легковерием и отсутствием критического подхода Соловьев страдал еще в меньшей степени, чем творивший на заре эпохи романтизма Карамзин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: