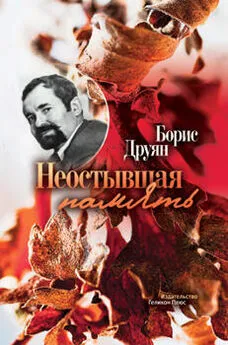

Борис Друян - Неостывшая память (сборник)

- Название:Неостывшая память (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-93682-856-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Друян - Неостывшая память (сборник) краткое содержание

Книга известного литератора, журналиста, редактора Бориса Друяна состоит из двух частей. Первая – автобиографическая повесть о военном и послевоенном детстве, о Школе юнг, о друзьях на флоте, в Ленинградском университете, о работе на целинных землях Казахстана и в Сибири.

Во второй части – невыдуманные рассказы о писателях и книгах теперь уже далекой эпохи застоя. «Биографии» книг были весьма разнообразны: у одних – счастливые, у других – трагические, поскольку дойти до читателя им было чрезвычайно трудно, а то и не суждено. Но все книги подстерегали общие опасности: беспредел цензуры и недремлющий взгляд партийных идеологов. Автор сумел рассказать о литературной жизни тех лет просто, занимательно и ярко.

Неостывшая память (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наши с ним дружеские переговоры, как потом оказалось, ни к чему не привели, меня снова вызвали в деканат и снова настоятельно порекомендовали побеседовать с Ходоровым. И тогда я, вчерашний флотский крепкий паренек, пару раз слегка «прислонил» Сашу к стенке. На сей раз мои аргументы оказались столь убедительны, что отныне во всех представляемых в деканат сведениях прогульщиком я не числился. Тот давний «разговор» tet-a-tet вспоминаю с чувством стыда, ведь Саша был так слаб и беспомощен…

В любую сессию перед экзаменом по любому разделу литературы мы собирались в пустой аудитории вокруг Саши, и он давал мастер-класс. Тут он был в своей стихии: держась за спинку стула, высоко вздернув подбородок, неторопливо и четко излагал сюжеты непрочитанных некоторыми из нас произведений, не забывая анализировать их, словно профессиональный лектор-литературовед. Литературу он знал великолепно, легко ориентировался в сложнейшей проблематике. Вне всякого сомнения, он стал бы блистательным лектором, если бы не досаднейший неисправимый изъян речи. Неудивительно, что университет Саша Ходоров окончил с красным дипломом, а затем столь же успешно аспирантуру Пушкинского Дома, защитил кандидатскую диссертацию.

Шли годы, мы, осевшие в Ленинграде одногруппники, встречались в доме своего старосты. Было шумно, весело, говорили, перебивая друг друга, подтрунивая друг над другом, любуясь и гордясь друг другом, разыгрывали призы. (Однажды мне достался необычный приз – живая черепаха Клёпа, которая прожила у меня много лет). Неизменно на большом столе – вкусная еда, приготовленная добрейшей Сашиной мамой Мариной Михайловной, и разного рода бутылки и бутылочки. Саша никогда не курил, выпивал очень мало – алкоголь ему был решительно противопоказан. Но, как говорится, из компании не выпадал, из общего веселья не выключался. Я же был в те годы отъявленным курильщиком, частенько выходил из-за стола на кухню. Как-то на этой небольшой ходоровской кухне мы беседовали с отцом Саши. Я признался Евгению Иосифовичу, что в Университете отличником мне быть не довелось, водились у меня даже довольно неприятные «хвосты», с которыми боролся изо всех сил. И тут отец Саши меня изумил, сказав, что сын и в школе учился всегда только на пятерки и что он, отец, был бы просто-напросто счастлив, если бы Саша хоть когда-нибудь притащил домой «трояк». Изумление мое, помноженное на только что принятый за столом на грудь сорокоградусный увеселитель, немедленно переросло в твердую убежденность: те немногие мои «хвосты» не так уж позорно-мерзопакостны…

У каждого из нас была своя работа, каждый занимался своим делом. Саша Ходоров – своим, главным в жизни: литературой, точнее – литературной критикой. В периодике Ленинграда регулярно публиковались его статьи, рецензии. Особое внимание уделял он литературе молодых. Известная поэтесса и прозаик Татьяна Алферова с благодарностью вспоминает Александра Евгеньевича Ходорова. Именно он заметил ее самый первый маленький сборник стихотворений «Станция Горелово». Не могу не вспомнить его рецензию, напечатанную в «Вечернем Ленинграде» в октябре 1978 года на поэтическую книгу Светланы Молевой «Ожидание встречи». Тонко и точно проанализировав стихи талантливой поэтессы, он нашел добрые слова и в адрес редактора книги – своего старого товарища, когда-то «прислонившего» его к стене университетской аудитории.

В конце 1980 года я перешел из Лениздата в журнал «Нева», где Саша Ходоров уже был авторитетным сотрудником отдела критики. Через некоторое время он стал во главе этого отдела, вступил в Союз писателей. Работал много и с удовольствием, привлекал к сотрудничеству маститых и немаститых, но непременно талантливых авторов.

Да и сам никогда не находился в творческом простое – многие десятки статей и рецензий опубликовал он в журнале. Сотрудничал и с разделом «Седьмая тетрадь», где царствовал Анатолий Петров. Здесь под рубрикой «Из жизни мордохвостых» появлялись небольшие заметки страстного котофила Александра Ходорова.

Саша и его мама Марина Михайловна трепетно относились к животным. Бездомных они кормили, а некоторые собаки и кошки оставались жить в их квартире. Как-то Саша, узнав, что у нас на даче какой-то негодяй убил нашего любимого кота Гаврика, попросил приехать к ним и посмотреть котенка. Жалобный писк на чердаке услышала Марина Михайловна. Саша полез туда и вернулся с крошечным существом. «Голова и хвост» – вот и все, из чего, по выражению Саши, состоял этот котенок. Мы тяжело переживали смерть Гаврика и решили никогда не заводить животных. Но тут не выдержали – взяли котенка. Назвали Шуриком в честь Саши. Окруженный любовью, он прожил у нас восемнадцать лет.

Когда меня особенно донимал через Обком КПСС какой-нибудь воинствующий графоман-стихотворец, я прибегал к помощи Саши Ходорова. Он писал подробный аргументированный отзыв, который отрезвляюще действовал на нахрапистого сочинителя. В редакции Ходорова называли ходячей энциклопедией. Он действительно знал и помнил то, что мы или уже подзабыли, или вовсе не знали. Стоило задать ему любой вопрос, касающийся литературы, как он, находящийся в непрерывном движении, резко останавливался и, как в студенческой юности, вздернув подбородок, подробнейше объяснял суть проблемы. Мозг его хранил бездну сведений, фактов, дат, имен и фамилий, номеров телефонов…

«Нева» для нас была родным домом особенно в годы, когда у руля журнала стоял Дмитрий Терентьевич Хренков. И когда уже во времена перестройки новый главный редактор Борис Никольский из-за финансовых проблем распорядился приходить на службу лишь два раза в неделю редакторам, то есть тем, кто делает журнал, урезав при этом зарплату вдвое, нам стало довольно кисло. Особенно болезненно воспринял новшество Саша Ходоров. Он не мыслил себя «приходящим» сотрудником, он должен был ежедневно работать в редакции. До самой своей кончины в 1998 году он так и не мог привыкнуть к унизительному положению, остро переживал и мучился. Болел он тяжело. Как-то в разговоре Михаил Александрович Дудин сказал: «Рак – это болезнь печали». Думается, горькая печаль способствовала возникновению убийственной хвори нашего Саши.

Третья русская, увы, здорово поредевшая, по-прежнему вместе: Ира Алешкова (Санькова), Женя Морякова – она всегда приезжает на встречи из Волгограда, Галя Нечаева (Анопченко), Ира Плестакова, Кира Ульянова (Кострыкина), Лена Шаркова (Ященко).

Вновь и вновь вглядываемся в старые снимки, вспоминаем родной университет, нашего старосту Сашу Ходорова.

Увы, давно уже нет многих моих дорогих друзей. Я их всех помню. И буду помнить до последнего часа.

«Тинь-тинь… Тинь-тинь…» Еле слышный магический звук прощанья, звук из космоса: «Тинь-тинь…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лоис Буджолд - Память [сборник]](/books/1066448/lois-budzhold-pamyat-sbornik.webp)