Сергей Степанов - Век психологии: имена и судьбы

- Название:Век психологии: имена и судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Степанов - Век психологии: имена и судьбы краткое содержание

«Век психологии: имена и судьбы» – собрание научно-биографических очерков, посвященных жизненному пути и научным открытиям выдающихся психологов. Используя широкую палитру фактов и гипотез, автор стремится показать, из каких источников черпали вдохновение великие ученые, как перипетии их личной судьбы повлияли на становление их научных воззрений. Вы узнаете много интересного о жизни таких замечательных деятелей, как Э. Фромм, В. Райх, Э. Берн, А. Р. Лурия, И. П. Павлов, Л. С. Выготский, Л. И. Божович и многих других.

Книга будет интересна специалистам-психологам, студентам психологических факультетов и всем, кто интересуется историей психологии.

Век психологии: имена и судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Широкое применение теста в клинической практике породило серьезные сомнения в его валидности. Тем не менее, сам принцип, положенный в основу теста, был продуктивно использован многими психологами. Например, Мартин Ахтних наподобие теста Сонди разработал собственный портретный тест профессиональных склонностей. В отечественной психологии на основе стимульного материала Сонди был разработан так называемый социально-перцептивный интуитивный тест, используемый для выявления трудностей в межличностных отношениях и ценностных ориентаций.

Судьба самого создателя теста сложилась драматически, но в итоге благополучно. В Венгрии выступавшей союзницей нацистской Германии, для евреев настали тяжелые времена. А после ввода немецких войск в Венгрию в 1944 г. положение стало и вовсе безнадежным. Сонди, однако, удалось спастись. По условиям тайной сделки союзников с Гиммлером, 1800 венгерских евреев, среди которых было много интеллектуалов, получили возможность выехать в Израиль. Однако закулисные переговоры затягивались, и Сонди пришлось провести долгие месяцы в лагере для перемещенных лиц под Веной, терзаясь мыслями о своей дальнейшей судьбе. Впрочем, для товарищей он оставался примером мужества и оптимизма. По вечерам в темном бараке он проводил семинары по результатам своих исследований, которые вызывали бурные дискуссии.

В начале декабря 1944 г. Сонди получил разрешение выехать в Швейцарию (до Израиля он так и не добрался). По приглашению доктора Оскара Фореля он получил должность ассистента в известном психиатрическом профилактории в Пранжино. Оттуда он еженедельно наведывался в Цюрих, где читал лекции в институте прикладной психологии. Потом он окончательно перебрался в Цюрих, в 1959 г. получил швейцарское гражданство.

В Швейцарии у Сонди нашлись последователи, объединившиеся в Общество под его руководством. В 1953 г. к шестидесятилетнему юбилею Сонди Общество выпустило сборник трудов «Сондиана». Впоследствии «Сондиана» стала периодическим изданием. Попытки отечественных энтузиастов, коих в России, как и в Швейцарии, насчитывается несколько десятков, наладить в начале девяностых выпуск «Сондианы» в нашей стране натолкнулись на непреодолимые финансовые затруднения. Видно, не судьба!

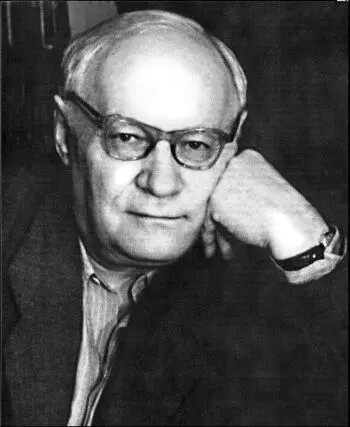

A.A.Смирнов

(1894–1980)

В наши дни упоминание имени А.А. Смирнова можно порой встретить в немногочисленных работах, посвященных психологии памяти. Его замечательные труды по этой проблеме, прежде всего «Психология запоминания» (1948), вошли в Золотой фонд отечественной психологической науки. Даже если бы им ничего не было создано помимо этих трудов, его место в истории нашей науки по праву можно было бы назвать почетным. Однако этим его вклад далеко не исчерпывается. Многочисленные исследования Смирнова в различных областях психологии и его беспрецедентные организаторские усилия ставят его в первый ряд ключевых фигур отечественной психологии ХХ века.

Анатолий Александрович Смирнов родился 5 ноября 1894 г. в подмосковном городе Руза в семье адвоката. Он рано потерял мать и воспитывался у тетка в Варшаве (бывшей тогда одним из губернских центров Российской империи), где и окончил гимназию в 1912 г. Высшее образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета. В год его поступления в Университет начал работу руководимый Г.И. Челпановым Психологический институт (официально открывшийся два года спустя, в 1914 г.). Смирнов заинтересовался психологией, активно включился в семинарскую и исследовательскую работу. Его уже тогда заинтересовала проблема памяти, к которой он, под влиянием Челпанова, сначала подходил в позиций ассоциативной психологии. Челпанов относился к нему с большой симпатией и видел в нем представителя того поколения, которое сможет по-настоящему разрабатывать экспериментальную психологию. Правда, сам Челпанов большое значение придавал философскому аспекту этих исследований, а Смирнова философская сторона дела не очень увлекала – он предпочитал изучать психические явления методами экспериментальной науки, анализировать и обобщать факты и уже на этой основе строить какую-либо теорию. Первое его научное исследование, выполненное в 1914–1915 гг., называлось «О детерминативном и ассоциативном течении представлений»; испытуемыми выступили другие слушатели челпановского «семинария» – А.Ф. Лосев (впоследствии крупный философ), Н.И. Жинкин, П.А. Шеварев, С.В. Кравков (в будущем – выдающиеся советские психологи).

В 1916 г. Смирнов окончил Университет и был удостоен диплома первой степени. В том же году он обвенчался с Марией Федоровной Капустинской, ставшей его верной соратницей во всех делах. В ту пору люди еще всерьез принимали формулу «пока смерть не разлучит нас» и жили в соответствии с нею – супруги Смирновы прожили вместе 64 года.

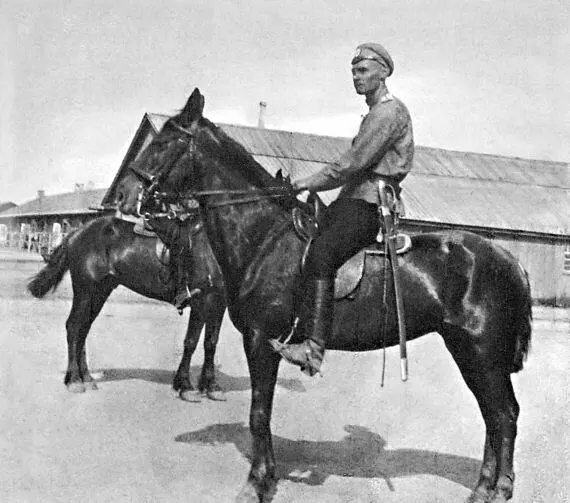

А.А. Смирнов – кавалерийский офицер

Шла I мировая война, и выпускник университета сразу же был призван на военную службу. Год с небольшим Смирнов прослужил в кавалерии и в начале 1918-го был демобилизован по той простой причине, что сама армия, в которой он служил, прекратила свое существование. С февраля 1918 г. он работал инструктором в культпросветотделе Моссовета, затем в аналогичном отделе Московского центрального рабочего кооператива в качестве инструктора по организации клубов рабочих-подростков. В июне он снова был призван – на сей раз в Красную Армию, правда, лишь в статусе вольноопределяющегося (сказывалось недоверие к бывшим царским офицерам). Демобилизовался Смирнов только в августе 1921 г. С этого момента вся его жизнь связана с Московскими вузами и исследовательскими институтами, прежде всего с Институтом психологии МГУ (ныне Психологический институт РАО), где он начал работать после демобилизации и – с небольшим перерывом (1923–1933) – проработал до конца жизни, в течение 28 лет занимая пост директора.

В 1921 г. произошла значительная реорганизация Психологического института, в частности были организованы выборы директора. Этот пост, несмотря на свое «идеалистическое прошлое», сохранил Челпанов – его кандидатуру большинством голосов поддержал Ученый совет. Смирнов с января 1922 г. занял должность научного сотрудника первого разряда (говоря современным языком – старшего научного сотрудника). Он активно включился в работу и продолжил свои исследования представлений. По этой тематике он выступил с докладом на первом Всероссийском психоневрологическом съезде в январе 1923 г. Однако главным событием съезда стало не обсуждение научной работы, а доклад К.Н. Корнилова, возглавившего борьбу за перестройку психологии на марксистских основах. Результаты этой борьбы отразились на судьбе Психологического института и его сотрудников. В ноябре 1923 г. Челпанов был отстранен от руководства институтом, вместе с ним покинули институт многие его ученики, в том числе и Смирнов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: