Павел Куприяновский - Бальмонт

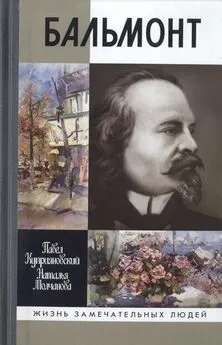

- Название:Бальмонт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03663-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Куприяновский - Бальмонт краткое содержание

Мало кто из поэтов испытал при жизни такую феерическую славу, как Константин Бальмонт (1867–1942), по ревнивому замечанию В. Брюсова, «десятилетие нераздельно царивший в русской поэзии». Прославившая его книга «Будем как Солнце» призывала к жизни радостной, светлой, яркой, дерзкой. И его жизнь была такой: ранняя слава, бурные влюбленности, путешествия в экзотические страны, несколько вынужденных эмиграций и наконец последняя, превратившая «солнечного гения» в пасынка русской литературы едва ли не на полвека… И вместе с тем беспримерная работоспособность Бальмонта — поэтическая, прозаическая, переводческая — поражает воображение. П. В. Куприяновский и Н. А. Молчанова, исследователи творчества поэта, представляют на суд читателя первый опыт полного жизнеописания Бальмонта, «поэта с утренней душой».

знак информационной продукции 16+

Бальмонт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В июне 1892 года и в июне 1893 года Бальмонт совершил поездки в Скандинавию. Безусловно, Скандинавия манила его и как родина писателей, которыми он увлекался, в первую очередь — Ибсена. Бальмонту импонировали его герои — личности сильные, независимые, такие как Бранд из одноименной поэмы. Они подпитывали его стремление оставаться «самим собой». Маршрут первого заграничного путешествия Бальмонта пролегал через Гельсингфорс — Стокгольм пароходом, далее Упсала, Гётеборг, переезд из Швеции в Норвегию, где он пять дней провел в Христиании (старое название столицы Норвегии Осло), затем отправился в Копенгаген, а оттуда через Ригу вернулся в Москву. Путешествие заняло две недели. Вторая поездка в Скандинавию проходила по тому же маршруту, но завершилась недельным пребыванием в Германии (Берлин, Дрезден) и возвращением через Петербург. Продолжалась она около месяца. Скандинавские впечатления нашли отражение в ряде стихотворений Бальмонта («Северный праздник», «Среди шхер», «У скандинавских скал», «У фьорда», «Норвежская девушка», скандинавская песня «Горный король», «Чайка») и в лирико-прозаическом этюде «Тени».

Пребывание в Берлине было примечательно тем, что там он купил книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», тут же прочел и был ею захвачен. Позднее он говорил в беседе с корреспондентом газеты «Биржевые ведомости» (1915): «Лично для меня философ „Заратустры“ не был властителем дум, но я испытал его могучее влияние лет 25–26, когда, возвращаясь из Стокгольма, увлеченный Ибсеном, чувствовал необходимость внутреннего дополнения его кем-то».

В Петербурге началось движение по обновлению русской поэзии и в целом литературы. Реорганизованный журнал «Северный вестник» — с декабря 1891 года он перешел в издательские руки Любови Яковлевны Гуревич, а фактическим его редактором стал критик Аким Львович Волынский — превратился в центр русского символизма. В нем была провозглашена борьба за идеализм в широком смысле слова, и искусству отводилась особая роль. На его страницах широко печатались статьи и переводы, знакомящие читателей с романтическими традициями в литературе, с новейшими явлениями в европейском искусстве и философии, большое внимание уделялось религии. Волынский в своих статьях низвергал старые авторитеты в критике, резко полемизировал с, казалось бы, непререкаемым критиком-народником Николаем Константиновичем Михайловским. Журнал печатал стихи с признаками «модерна», появление которых было немыслимо в других изданиях.

Волынский не только давал в журнале «приют» гонимым декадентам-символистам, но и попытался сформулировать свое понимание символа и символизма. На страницах «Северного вестника» (1893. № 3) он писал: «Для символа нужна способность видеть преходящее в связи с безграничным духовным началом, на котором держится мир». Иначе говоря, символизм мыслился критиком как своего рода религиозное искусство, в котором, по его словам, мир явлений сочетался с таинственным миром божества. Он надеялся, что молодые искатели новых путей, пройдя через искус декадентства, выйдут на путь истинного символизма. В целом переоценка ценностей, проводимая «Северным вестником», будоражила общество, привлекала к журналу внимание. В нем печаталось немало созвучных Бальмонту произведений, и прежде всего Минского, Мережковского, Гиппиус.

В январе 1893 года Бальмонт специально, по литературным делам, приехал в Петербург и пробыл там более половины месяца. В его письмах жене, кроме старых знакомых, часто упоминается Волынский. Круг «Северного вестника» с его идейно-художественными исканиями становится для Бальмонта все ближе. Близок ему и интерес этого круга к Ибсену, Шелли, Э. По. Он сообщает Ларисе Михайловне, что при редакции образовался своего рода «шеллианский кружок», все интересуются Шелли, а Волынский пишет статью о нем; Минский, ознакомившись со стихами и переводами Бальмонта, сказал ему, что он сделал большой шаг в развитии и из него выйдет «настоящий большой писатель». Воодушевленный такой оценкой и благожелательным приемом, Бальмонт пишет жене 31 января: «Мое сотрудничество в „Северном вестнике“ <���…> — факт решенный».

Его переводы и стихи стали печататься в журнале, начиная с майского номера, а в октябрьском (№ 10) появилось стихотворение «Фантазия», с которого, можно сказать, начинается «новый Бальмонт» — импрессионист и символист. Сотрудничество с журналом продолжалось вплоть до прекращения этого издания в 1898 году.

Помимо «Северного вестника» Бальмонт договорился о сотрудничестве в «Вестнике иностранной литературы». Кроме того, познакомился с Алексеем Сергеевичем Сувориным, в издательстве которого вскоре вышел его перевод «Житейских воззрений кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана, побывал в редакциях журнала «Вестник Европы», газет «Новости» и «Новая жизнь» и других изданий.

Значительной удачей Бальмонт считал публикацию в «Вестнике Европы» своего перевода поэмы Шелли «Мимоза» (1892. № 12). Редактор этого журнала Михаил Матвеевич Стасюлевич поддержал его работу по переводу произведений Шелли и уже в 1893 году издал отдельными книгами первые два выпуска сочинений этого поэта. В 1899 году вышел последний третий выпуск. В типографии Стасюлевича в январе 1894 года был выпущен и стихотворный сборник Бальмонта «Под северным небом»; с него поэт начал вести отсчет своего настоящего вступления в литературу. Подготовив сборник к печати, Бальмонт писал 29 декабря 1893 года Минскому: «Предчувствую, что мои либеральные друзья будут меня очень ругать, ибо либерализма в них нет, а „растлевающих“ настроений достаточно». Действительно, в книге выражены чувства и переживания человека, отъединенного от общественной суеты, задумавшегося над вечными вопросами: зачем жить, любить, страдать перед лицом смерти, каково его место в природе и Вселенной? Личностное начало и поиск новых поэтических средств выражения делали сборник «Под северным небом» заметным на фоне поэзии конца 1880-х — начала 1890-х годов. «Это первая ласточка новой весны, зябкий букет первых подснежников» — так оценивал впоследствии его значение поэт и критик Эллис.

Эпиграф к сборнику из Николауса Ленау — «Божественное в жизни всегда является мне в сопровождении печали» — определил основной минорный тон книги. Ее лейтмотив, созвучный сборникам других «старших» символистов (З. Гиппиус, Ф. Сологуба, А. Добролюбова), — «бесконечная печаль». «Элегии, стансы, сонеты» — такой подзаголовок, данный поэтом сборнику, указывал на традиционный принцип составления стихотворной книги, но композиционно она обрамлялась темой смерти, начатой первым стихотворением и завершенной своеобразной «колыбельной» — «Смерть, убаюкай меня». Название книги — «Под северным небом» — вызывало ассоциацию с чем-то хмурым, давящим. В одном из поздних эмигрантских писем Е. А. Андреевой Бальмонт напрямую связывал название «Под северным небом» с Петербургом. Лирический герой Бальмонта стремится вырваться из-под этой тяжести и мглы, подчас его тоска принимает христианскую направленность — отдельные стихотворения написаны в форме прямого обращения к Богу («Зачем?») или молитвы («Молитва»). Вместе с тем признание, что «есть свобода в разумной подчиненности Творцу», сопровождается нотами тревоги, горечи, сомнения:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/613502/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-frantsuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-la-po-sie-de-langue-fran-aise-bilingva-ru-fr.webp)