Эрик Кандель - В поисках памяти

- Название:В поисках памяти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, Corpus

- Год:2012

- ISBN:978-5-271-36938-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - В поисках памяти краткое содержание

В этой книге, посвященной истории возникновения и развития науки о биологической основе человеческой психики, Эрик Кандель разъясняет революционные достижения современной биологии и проливает свет на то, как бихевиоризм, когнитивная психология и молекулярная биология породили новую науку. Книга начинается с воспоминаний о детстве в оккупированной нацистами Вене и описывает научную карьеру Канделя, от его раннего увлечения историей и психоанализом до новаторских работ в области изучения клеточных и молекулярных механизмов памяти, за которые он удостоился Нобелевской премии. Эта книга — о поиске биологических основ человеческой памяти.

В поисках памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

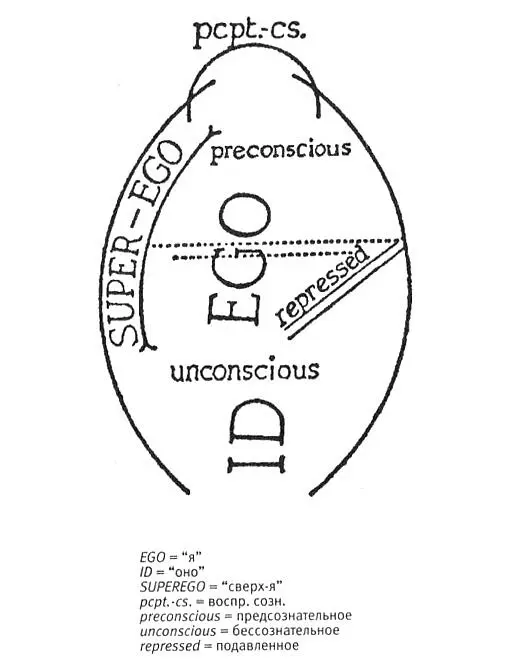

4–1. Структурная теория Фрейда. Фрейд выдвинул теорию трех главных психических структур: «я», «оно» и «сверх-я». «Я» включает в себя сознательный компонент — воспринимающее сознание (воспр. созн.), которое получает сенсорную информацию и напрямую контактирует с окружающим миром, а также предсознательный компонент — сторону бессознательной обработки информации, имеющую открытый доступ к сознанию. Бессознательные компоненты «я» путем подавления и других защитных механизмов сдерживают инстинктивные влечения «я» — генератор сексуальных и агрессивных инстинктов. «Я» также реагирует на давление «сверх-я» — во многом бессознательного носителя моральных ценностей. Пунктирными линиями обозначены границы раздела между доступными сознанию и совершенно бессознательными процессами. (Из книги «Новый вводный курс лекций по психоанализу», 1933).

Принципиальное отличие новой модели Фрейда состояло как раз из этих трех взаимодействующих психических структур. Фрейд не определял «я», «оно» и «сверх-я» как сознательное либо бессознательное, а различия между ними видел в когнитивном стиле, целях и функциях.

Согласно структурной теории Фрейда, «я» (автобиографическая составляющая личности) есть исполнительный орган, включающий как сознательный, так и бессознательный компонент. Сознательный напрямую контактирует с внешним миром через сенсорный аппарат зрения, слуха и осязания и отвечает за восприятие, мышление, планирование действий и ощущение удовольствия и боли. Хартманн, Крис и Левенштейн подчеркивали в своих работах, что бесконфликтный компонент «я» функционирует по законам логики и руководствуется принципом реальности. Бессознательный компонент «я» отвечает за защитные психологические механизмы (подавление, отрицание, сублимацию), посредством которых «я» подавляет, направляет и перенаправляет как сексуальные, так и агрессивные инстинктивные влечения, которые порождает «оно» — второй психический орган.

«Оно» (id — термин, заимствованный Фрейдом у Фридриха Ницше) совершенно бессознательно. «Оно» управляется не логикой или реальностью, но гедонистическим принципом поиска удовольствий и избегания боли. По Фрейду, «Оно» представляет примитивную младенческую психику и является единственной психической структурой новорожденного. пропуск «Сверх-я», третья управляющая структура, есть бессознательный орган морали — воплощение наших устремлений.

Хотя эта схема была предложена Фрейдом не в качестве нейроанатомической карты человеческой психики, она заставила меня задуматься о том, где именно в замысловатых складках нашего мозга могут обитать эти психические органы, подобно тому как ранее она помогла задуматься Кьюби и Остоу. Как я уже упоминал, эти два психоаналитика, живо интересовавшиеся биологией, советовали мне пойти поучиться у Грундфеста.

Грундфест терпеливо слушал, пока я излагал ему свои грандиозные планы. Иной биолог мог бы отправить меня восвояси, не зная, что делать с таким наивным и заблудшим студентом-медиком. Но только не Грундфест. Он объяснил, что моя надежда разобраться в биологических основах Фрейдовой структурной теории психики находится далеко за пределами досягаемости для современной нейробиологии. Вместо этого, сказал он, чтобы разобраться в мозге, нужно изучать его по одной клетке.

По одной клетке! Вначале эти слова меня обескуражили. Как можно исследовать психоаналитические вопросы, связанные с бессознательной мотивацией поведения или с действиями нашей сознательной жизни, изучая мозг на уровне отдельных нервных клеток? Но по ходу нашего разговора я вдруг вспомнил, что в 1887 году, когда карьера самого Фрейда еще только начиналась, он тоже пытался решать загадки психической жизни, изучая мозг по одной нервной клетке. Фрейд начинал как анатом, исследуя нервные клетки, и предвосхитил грядущий прорыв, связанный с концепцией, которую впоследствии назвали нейронной доктриной. Согласно ей, нервные клетки представляют собой элементарные структурные и функциональные единицы мозга. Лишь позже, когда Фрейд начал лечить психически больных пациентов в Вене, он совершил свои грандиозные открытия в области бессознательных психических процессов.

Мне показалось примечательным, что, по иронии судьбы, меня убеждали пойти как раз по обратному пути: перейти от интереса к дедуктивной структурной теории психики к индуктивному исследованию сигнальных элементов нервной системы — сложнейшего внутреннего мира нервных клеток. Гарри Грундфест предлагал провести меня в этот новый мир.

Я стремился работать именно с Грундфестом, потому что он был самым продвинутым и самым интересным в интеллектуальном плане нейрофизиологом в Нью-Йорке — более того, одним из лучших в стране. В пятьдесят один он был на пике своих солидных умственных способностей (рис. 4–2).

4–2. Гарри Грундфест (1904–1983), профессор неврологии в Колумбийском университете, познакомил меня с нейробиологией, разрешив шесть месяцев работать в его лаборатории в 1955–1956 учебном году, в начале моего последнего курса в медицинской школе. (Фото из архива Эрика Канделя).

Грундфест получил степень доктора философии по зоологии и физиологии в Колумбийском университете в 1930 году и остался работать там постдоком [13] Постдок (postdoc, postdoctoral fellow) — временная (обычно на несколько лет) научная должность для тех, кто недавно получил докторскую степень. Опыт работы постдоком рассматривается как повышение квалификации и часто необходим для перехода на более высокую должность.

. В 1935-м он перешел в Рокфеллеровский институт (теперь это Рокфеллеровский университет) в лабораторию Герберта Гассера, одного из первых исследователей передачи электрических сигналов в нервных клетках — процесса, лежащего в самой основе работы нервной системы. В то время когда Грундфест пришел в его лабораторию, Гассер достиг наивысшей точки своей карьеры: он был только что назначен президентом Рокфеллеровского института. В 1944 году, когда Грундфест еще продолжал работать в его лаборатории, Гассер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

К тому времени как Грундфест закончил обучение у Гассера, он совмещал в себе широту биологического кругозора с достойной подготовкой по электротехнике. Кроме того, он неплохо освоил сравнительную биологию нервной системы животных от простых беспозвоночных (раков, омаров, кальмаров и прочих) до млекопитающих. В то время мало кто мог похвастаться подобной подготовкой. В результате в 1945 году Грундфеста снова взяли на работу в его альма-матер на должность заведующего новой лабораторией нейрофизиологии в Неврологическом институте при Колледже терапевтов и хирургов. Вскоре после этого началось его плодотворное сотрудничество с известным биохимиком Давидом Нахмансоном. Они вместе исследовали биохимические изменения, связанные с передачей сигналов по нервным клеткам. Казалось бы, будущее Грундфеста было определено, но вскоре у него начались серьезные неприятности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: