Эрик Кандель - В поисках памяти

- Название:В поисках памяти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, Corpus

- Год:2012

- ISBN:978-5-271-36938-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрик Кандель - В поисках памяти краткое содержание

В этой книге, посвященной истории возникновения и развития науки о биологической основе человеческой психики, Эрик Кандель разъясняет революционные достижения современной биологии и проливает свет на то, как бихевиоризм, когнитивная психология и молекулярная биология породили новую науку. Книга начинается с воспоминаний о детстве в оккупированной нацистами Вене и описывает научную карьеру Канделя, от его раннего увлечения историей и психоанализом до новаторских работ в области изучения клеточных и молекулярных механизмов памяти, за которые он удостоился Нобелевской премии. Эта книга — о поиске биологических основ человеческой памяти.

В поисках памяти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

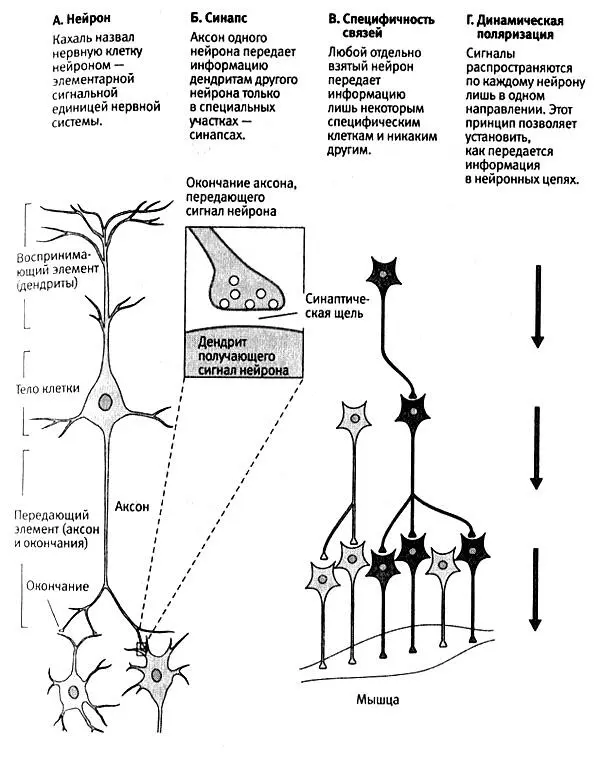

4–5. Четыре принципа организации нервной системы, открытые Кахалем.

В девяностых годах XIX века Кахаль свел воедино все эти наблюдения и сформулировал четыре принципа, составляющих нейронную доктрину — теорию организации нервной системы, которая с тех пор составляет основу всех наших представлений о мозге.

Первый принцип состоит в том, что нейрон является основным структурным и функциональным элементом мозга, то есть мозг состоит из нейронов, которые служат его элементарными сигнальными единицами. Кроме того, Кахаль предположил, что аксоны и дендриты играют разные роли в процессе передачи сигналов. Дендриты служат для получения сигналов от других нейронов, а аксон — для передачи сигналов другим нейронам.

Во-вторых, Кахаль предположил, что окончания аксонов одного нейрона передают информацию дендритам другого нейрона только в специальных участках, которые Шеррингтон впоследствии назвал синапсами (от греческого synaptein, что означает «соединять»). Также Кахаль предположил, что в каждом синапсе, соединяющем два нейрона, имеется небольшой промежуток (теперь называемый синаптической щелью), где окончание аксона одного нейрона (называемое пресинаптическим окончанием) подходит вплотную к дендриту другого, но немного не достигает его (рис. 4–5Б). В итоге информация передается через синапс подобно словам, сказанным на ухо, и ее передача включает три основных компонента: передающее сигнал пресинаптическое окончание аксона (соответствующее в нашей аналогии губам), синаптическая щель (промежуток между губами и ухом) и получающий сигнал постсинаптический участок дендрита (ухо).

В-третьих, Кахаль сформулировал принцип специфичности связей, согласно которому нейроны не связываются с другими нейронами без разбора, но каждый формирует синапсы и взаимодействует лишь с определенными нейронами и ни с какими другими (рис. 4–5В). Он использовал этот принцип, чтобы показать, что связи нейронов друг с другом образуют определенные последовательности, которые он назвал нейронными цепями. Сигналы распространяются по этим цепям определенным предсказуемым образом.

Отдельный нейрон посредством многих пресинаптических окончаний обычно связан с дендритами многих клеток-мишеней. Тем самым единственный нейрон может широко распространять получаемую им информацию по различным нейронам-мишеням, иногда находящимся в разных участках мозга. Напротив, дендриты нейрона-мишени могут получать информацию от пресинаптических окончаний нескольких других нейронов. Тем самым в нейроне может суммироваться информация, поступающая от нескольких нейронов, даже расположенных в разных частях мозга.

Исходя из своего анализа связей, наблюдаемых в мозгу, Кахаль представил мозг как орган, состоящий из специфических предсказуемых нейронных цепей, в то время как преобладавшая точка зрения предполагала, что мозг есть рассеянная нервная сеть, в которой повсюду происходят взаимодействия всех мыслимых типов.

Проявив поразительную проницательность, Кахаль пришел к своему четвертому принципу — динамической поляризации. Согласно этому принципу, сигналы движутся по нейронным цепям лишь в одном направлении (рис. 4–5Г). Информация передается от дендритов каждой клетки к ее телу, оттуда по аксону к пресинаптическому окончанию, а затем через синаптическую щель к дендритам следующей клетки, и так далее. Этот принцип однонаправленной передачи сигналов был необычайно важен, потому что позволял связать все компоненты нервной клетки с единственной ее функцией — сигнальной.

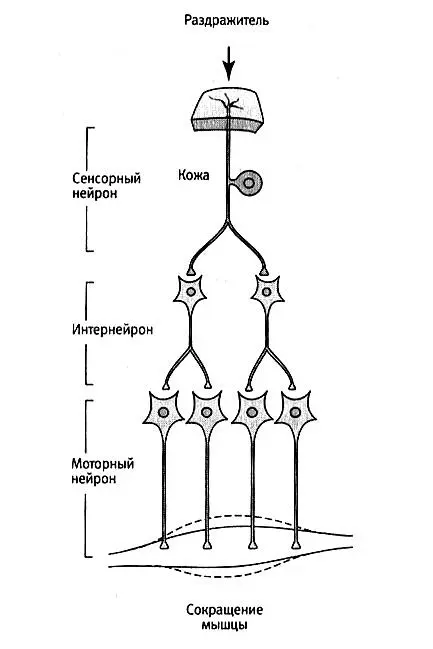

Принципы специфичности связей и однонаправленной передачи сигналов положили начало последовательному своду правил, который с тех пор всегда используется для картирования путей передачи сигналов между нейронами. Попытки намечать контуры нейронных цепей стали еще успешнее, когда Кахаль показал, что такие цепи в головном и спинном мозге содержат три основных класса нейронов, каждый из которых выполняет свою особую функцию. Чувствительные (сенсорные) нейроны, расположенные в коже и в различных органах чувств, реагируют на специфические внешние раздражители — давление (осязание), свет (зрение), звуковые волны (слух) или определенные химические вещества (обоняние и вкус) — и посылают получаемую информацию в мозг. Двигательные нейроны (мотонейроны) посылают свои аксоны из мозгового ствола и спинного мозга к клеткам-эффекторам, таким как клетки мышц и желез, и управляют работой этих клеток. Промежуточные нейроны (интернейроны), самый многочисленный класс нейронов в мозгу, служат ретрансляторами, соединяющими сенсорные нейроны с мотонейронами. Это открытие позволило Кахалю отслеживать пути передачи информации от сенсорных нейронов кожи в спинной мозг и оттуда к интернейронам и мотонейронам, по которым сигнал доходит до мышечных клеток, вызывая их сокращение (рис. 4–6). Кахаль сделал эти открытия, изучая нервную систему крыс, обезьян и людей.

4–6. Три основных класса нейронов, выделенных Кахалем. Каждый класс нейронов головного и спинного мозга выполняет особую функцию. Сенсорные нейроны реагируют на внешние раздражители. Мотонейроны управляют работой клеток мышц или желез. Интернейроны служат ретрансляторами, соединяя сенсорные нейроны с мотонейронами.

Со временем стало ясно, что эти классы нейронов отличаются друг от друга на биохимическом уровне и каждый из них поражается при определенных болезнях. К примеру, сенсорные нейроны кожи и суставов могут портиться на одной из поздних стадий развития сифилиса, болезнь Паркинсона сказывается на определенном типе интернейронов, а мотонейроны избирательно разрушаются при боковом амиотрофическом склерозе и полиомиелите. Более того, некоторые болезни столь избирательны, что поражают лишь определенные части нейрона: рассеянный склероз — некоторые классы аксонов, болезнь Гоше — тело клеток, синдром ломкой Х-хромосомы — дендриты, а ботулотоксин — синапсы.

За эти революционные открытия в 1906 году Кахаль получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине вместе с Гольджи, чей метод серебряного окрашивания сделал достижения Кахаля возможными.

Один из странных поворотов истории науки состоит в том, что Гольджи, чьи технические разработки подготовили почву для блистательных открытий Кахаля, продолжал ожесточенно спорить с трактовками Кахаля и не согласился ни с одним из положений нейронной доктрины. Более того, читая нобелевскую лекцию, Гольджи воспользовался случаем, чтобы возобновить свои нападки на нейронную доктрину. Он еще раз заявил, что всегда был противником нейронной доктрины и что «эта доктрина, по общему мнению, выходит из моды». Затем он сказал: «На мой взгляд, мы не можем сделать никакого определенного вывода из всего сказанного <���…> за или против нейронной доктрины». После этого он стал доказывать, что принцип динамической поляризации ошибочен и что ошибкой было бы думать, что элементы нейронных цепей, соединенные определенным образом, или разные нейронные цепи имеют разные поведенческие функции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: