Евгений Беркович - Одиссея Петера Прингсхайма

- Название:Одиссея Петера Прингсхайма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Семь искусств

- Год:2013

- Город:Ганновер

- ISBN:978-1-291-58350-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Беркович - Одиссея Петера Прингсхайма краткое содержание

На долю немецкого физика еврейского происхождения Петера Прингсхайма выпали нелегкие испытания, он оказался узником концлагерей обеих мировых войн, потрясших человечество в неспокойном двадцатом веке. Выжить Петеру помогли друзья, высоко ценившие его человеческую верность и невероятную честность. К таким друзьям Прингсхайма можно с полным основанием отнести и Томаса Манна, и Альберта Эйнштейна, и Джеймса Франка… Одиссея Петера Прингсхайма закрученностью сюжета и масштабностью действующих лиц напоминает античные трагедии. И все же это захватывающее документальное повествование о недавнем прошлом.

Одиссея Петера Прингсхайма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Короче, возможностей реализовать себя в качестве любителя в той или иной сфере науки или культуры было вдоволь. Но условий для занятий наукой на профессиональном уровне в лагере, естественно, практически не существовало.

Вся переписка заключенных проходила лагерную цензуру. В письмах запрещалось касаться политического и военного положения в мире, нельзя было высказываться в пользу врагов Антанты или критиковать австралийские власти и их союзников. Любые непонятные фрагменты писем рассматривались как попытка передать зашифрованную информацию, такие письма немедленно конфисковывались.

В письмах разрешалось касаться только семейных и деловых вопросов, имевших отношение к прошлой деятельности заключенного. К счастью для Петера Прингсхайма, письма и книги, посвященные физическим проблемам, были отнесены лагерной цензурой именно к деловым вопросам.

В Австралии нашлись коллеги, которые помогали Прингсхайму оставаться в курсе научных новостей. Уже в декабре 1914 года профессор Мельбурнского университета Томас Лайл [93] получил разрешение посещать заключенного Прингсхайма. Вместе с профессором Сиднейского университета Джеймсом Артуром Полоком [94] они снабжали Петера специальной физической литературой. Каждая книга или научный журнал тоже проходили тщательную цензурную проверку, и только после этого попадали в руки изголодавшего по информации молодого ученого. Заключенным позволялось иметь не более двух книг или журналов, поэтому нехватку научной информации Петер ощущал постоянно. Но все же хоть какой-то ручеек свежих данных о положении в физике позволял ему не терять окончательно квалификации и оставаться в строю научных работников. Без этого жизнь в заключении стала бы невыносимой.

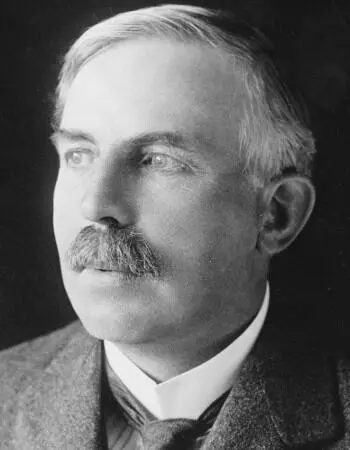

Эрнест Резерфорд и Джеймс Чедвик

Помогала и переписка с коллегами, хотя такие письма писались нечасто. Например, 15 ноября 1916 года Прингсхайм отправил письмо легендарному Эрнесту Резерфорду [95], создателю планетарной модели атома, в то время профессору Манчестерского университета, с просьбой прислать последние данные по интересующей Петера проблеме. Резерфорд имел обширную переписку с учеными разных стран. Не зря он имел славу выдающегося учителя и руководителя научной школы: двенадцать его учеников стали нобелевскими лауреатами по физике и химии. Сам великий британский ученый, признанный отцом современной ядерной физики, родился в Новой Зеландии. Он получил свою Нобелевскую премию по химии в 1908 году « за проведенные им исследования в области распада элементов в химии радиоактивных веществ ».

Любопытно, что одним из корреспондентов Резерфорда был его ученик, британский физик, будущий Нобелевский лауреат Джеймс Чедвик [96]. История любитсоздавать занятные параллели.

Как раз в те годы, когда Петер Прингсхайм томился в лагере для интернированных лиц в Австралии, Джеймс Чедвик тоже оказался « враждебным иностранцем », но только в Германии и был интернирован в аналогичный лагерь в берлинском районе Рулебен (Ruhleben). Правда, в отличие от Прингсхайма, Чедвик мог продолжать свои физические эксперименты в лагере, чему способствовало ходатайство его коллеги, уже известного нам другого ученика Резерфорда Ганса Гейгера, вернувшегося в Берлин из Манчестера незадолго до начала мировой войны. Именно Гейгер пригласил Чедвика в Берлин для продолжения совместной работы, став невольной причиной его долгого заточения.

«Неповторимая встреча»

В лагере Петер размышлял над физической природой фотолюминесценции, как раз над этой проблемой работал Резерфорд со своими учениками. Люминесценция, или холодное свечение, известно каждому, кто наблюдал светящихся в темноте насекомых (светлячков), морских рыб, гнилушек или видел «фосфоресцирующие» краски и светящиеся в темноте шкалы приборов. Величественное полярное сияние – тоже вариант этого явления. Добавление словечка «фото» означает, что люминесценция вызвана предварительным освещением предмета.

Напряженные размышления о фотолюминесценции в течение всех пяти лет заключения не оказались безрезультатными – когда после пятилетнего отсутствия Петер Прингсхайм в июле 1919 года снова оказался в Берлине, он привез с собой практически готовую рукопись книги « Флюоресценция и фосфоресценция в свете новейшей атомной теории », ставшей основой его возвращения в большую науку.

Но этого счастливого момента Петеру пришлось ждать еще целый год с момента окончания мировой войны – так долго тянулась бюрократическая процедура освобождения из лагеря. И только в июне 1919 года началось возвращение домой. Сначала долгое и мучительное плавание на пароходе «Курск», который до 1918 года принадлежал Русскому Восточно-Азиатскому обществу, дочерней компании датской Восточно-Азиатской компании. После революции в России пассажирские пароходы этой компании были проданы вновь образованной «Балтийско-американской линии» («Baltic American Line») под управлением английской фирмы «Cunard Line».

Пароход «Курск» был специально оборудован для перевозки большого числа людей, не претендовавших на какие-то удобства. До войны он перевозил эмигрантов из Европы в Америку, а после войны его приспособили для перевозки бывших лагерных заключенных. Российский историк Анатолий Хаеш нашел в Российском государственном историческом архиве рапорт начальника III отделения Департамента общих дел МВД А.С. Путилова о его инспекционной поездке в 1911 году по Северо-Западному краю. В этом рапорте присутствует описание парохода «Курск», самого большого пассажирского судна Русского Восточно-Азиатского общества:

«…пароход “Курск”, кроме помещений первого и второго классов, рассчитан на 1700 человек эмигрантов, причем устроены отделения для семейных и для одиноких мужчин и женщин. Эти отделения представляют собой большие светлые помещения над водой, с железными кроватями-нарами в два этажа с матрацами, подушкой, простыней и одеялом. Ночью горит электричество, имеются особые столовые, служащие также залой для развлечений » [97]. Очевидцы, описывавшие транспортировку заключенных из Австралии, рисуют плавание не таким комфортным, как его изобразил инспектор российского МВД. И число пассажиров сильно превышало запланированную вместимость трюмов, и на верхние палубы не разрешалось выходить, чтобы не было контактов с пассажирами первого и второго классов [98]. Капитан корабля запретил команде разговаривать с бывшими заключенными, опасаясь, что среди них есть злостные преступники. Т. е. бывшие австралийские заключенные все еще оставались заключенными на корабле «Курск» и после освобождения из лагеря. И страдали от нещадной качки, недостатка еды и дикой скученности. Не заставила себя ждать и эпидемия гриппа, поразившая сотни пассажиров, метавшихся с высокой температурой на нарах. Десятки больных умерло в пути, и их тела сбрасывали в море, не дожидаясь прихода в гавань.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: