Ю. Барабанщиков - Воспоминания о академике Е. К. Федорове. «Этапы большого пути»

- Название:Воспоминания о академике Е. К. Федорове. «Этапы большого пути»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-034-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Барабанщиков - Воспоминания о академике Е. К. Федорове. «Этапы большого пути» краткое содержание

Эту книгу трудно классифицировать. Это не подробная биография великого человека. Хотя заинтересованный читатель найдет основные вехи жизни главного героя в статье С.И. Авдюшина. Это – и не сборник подробных воспоминаний о нем как о личности и как государственном муже. Время беспощадно, и многих, кто лично знал героя этой книги, уже не попросишь поделиться воспоминаниями. И все же, из записок дочери, Ирины Евгеньевны, из коротких воспоминаний Ю.А Израэля и С. И. Авдюшина можно узнать многое. Тем более, что двое последних сменили Е.К. Федорова на посту руководителей организаций, которые он фактически создал и которыми долго руководил – Росгидромета и Института прикладной геофизики.

Да, воспоминаний немного. Но они написаны очень по-разному и разными людьми. И в этом их ценность. Потому, что каждый увидел в Евгении Константиновиче что-то свое. Каждый отметил какие-то детали, которые не заметили (или они стерлись из памяти) другие. Развитие научного флота Росгидромета (Н.А. Корнилов), развитие системы мониторинга радиационного загрязнения от ядерных испытаний (Н.К. Гасилина), создание экспериментального полигона в Обнинске и превращение его в полноценный институт (А.Д. Орлянский) и многие другие моменты многогранной деятельности Е.К. Федорова затрагиваются в этих воспоминаниях.

Завершают книгу дневники самого Е.К. Федорова. И это – очень ценно. Его слова, его мысли, его оценки событий дополняют тот его образ, который складывается после чтения воспоминаний других людей. Образ, несомненно, выдающегося человека – Героя Советского Союза, Академика, участника знаменитой Папанинской эпопеи, Евгения Константиновича Федорова.

Воспоминания о академике Е. К. Федорове. «Этапы большого пути» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

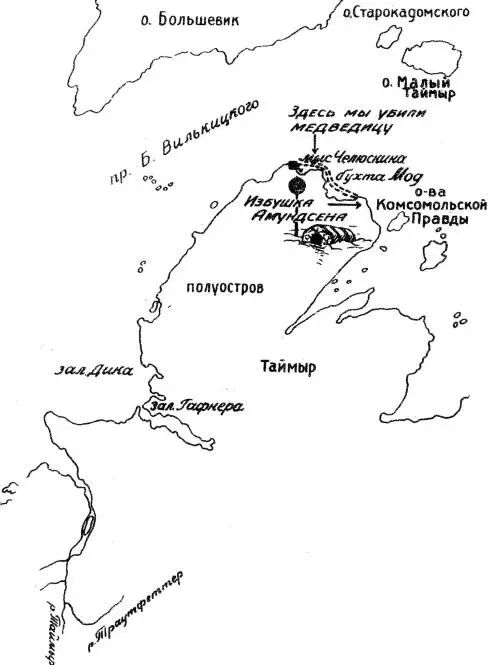

Путь экспедиции в бухту Мод

В бухте Мод я пробыл еще один день. Закончив наблюдения, снялись с места. Обратный путь – сорок пять километров – сделали в один переход. Нарты были уже значительно легче нагружены, и идти было довольно легко.

Остров Старокадомского

Дома отдохнуть не пришлось. Надо было проверить походные приборы, выполнить всю накопившуюся в мое отсутствие работу в магнитном павильоне, помочь, жене подвести итоги радиоактивных наблюдений. Пришлось поторапливаться, так как мне предстояло новое путешествие.

28 марта я вышел с Витей Сторожко на остров Старокадомского. С нами пошла гидрологическая партия. Путь наш лежал через пролив Вилькицкого. Пролив обычно замерзает торосистым льдом, и двигаться на санях трудно. Поэтому перед выходом в экспедицию наш самолет совершил разведку. Обнаружив, что среди торосов удобный, почти прямой путь, он зарисовал его для нас, благодаря чему мы могли идти среди торосов, как по улице.

Вначале нам казалось, что гидрологическая работа нас очень задержит. Чтобы пробить лунку площадью в квадратный метр, нужно работать вчетвером несколько часов, и работать весьма усердно. Первую лунку мы так и делали, но от второй нас избавила изобретательность каюра. Он встал раньше всех, взял с собой собак, отличавшихся хорошими охотничьими способностями, и пошел, как он сказал, «гулять». Минут через сорок каюр вернулся и сказал, что в полукилометре от нас есть одна лунка, в полутора километрах – другая:

– Выбирайте любую!

Лунки, объяснил каюр, проделывают нерпы, чтобы иметь возможность вылезать на лед. Сущий клад для гидрологов! В лунки, вырытые нерпами, свободно проходят все гидрологические приборы, которые нужно опускать в воду. Больше ни одной лунки мы не пробивали. За нас работали нерпы, а их находили собаки.

Проводы экспедиции на остров Старокадомского

Через трое суток мы достигли острова Старокадомского. Вот и известный по отчетам экспедиции Амундсена гурий; в нем должна сохраниться записка.

Гидрологи остались на месте для своих работ, а мне и Сторожко надо было обойти остров для магнитных определений и съемки.

Береговая часть острова доставила нам много хлопот. Неожиданно для себя мы обнаружили громадную береговую отмель. Но снежный покров мешал определить направление отмели. Мы не знали, что под снегом – лед или почва? Приходилось забивать в снег палку или рыть яму, чтобы узнать, что внизу.

Когда мы обошли остров, закончили съемку и снова вышли к исходному пункту – к гурию Амундсена, – Витя Сторожко стал ковырять верхушку гурия. Вскоре он с победоносным видом вытащил оттуда ржавую железную банку. В банке оказался хорошо сохранившийся конверт с надписью: «Мод Экспедиционен».

В конверте лежало письмо, завезенное на о. Старокадамского одним из участников экспедиции Амундсена. Часть письма была написана Амундсеном на судне. Оно содержало общие сведения о работе экспедиции и о том, где можно найти другие гурии, где хранятся вещи, имеющие отношение к экспедиции. На обратной стороне письма Амундсена была приписка карандашом. Человек, доставивший записку на остров, писал о работах своей партии, о том, куда он дальше направляется, в каком находится месте; писал, что он и его друзья живы и здоровы, сделали здесь магнитные определения и намерены возвратиться на судно.

Письмо с конвертом и банку я забрал для арктического музея. Чтобы не вводить в заблуждение будущих исследователей, мы вложили в банку новую записку, в ней я дал перевод письма Амундсена и написал о работе своей и Сторожко.

После этого мы вышли в обратный путь. Мороз держался ниже 30°. Работать на таком холоде с точными приборами приходится голыми руками или, в крайнем случае, в тонких перчатках. Металлические части приборов заиндевели, их приходилось согревать дыханием, протирать. Руки коченели. Но работа была столь увлекательной, наблюдения давали такое удовлетворение, что, признаться, о неприятностях я вспомнил только потом, когда экспедиция была закончена.

На месте экспедиции Вилькицкого

Поход на о. Старокадомского и в бухту Мод был для нас репетицией более сложных и долгих экспедиций. Во второй половине апреля я направился в западную часть побережья Таймырского полуострова, к Гафнер-фиорду, куда требовалось доставить продовольствие для будущей экспедиции. На этот раз я шел со столяром Болдиным. Саша Болдин давно работает на стройках в Арктике. Это большой весельчак, на каждый случай жизни у него припасен анекдот, и в экспедиции с ним очень весело.

Первую часть пути мы снова проделали совместно с гидрологической партией. По дороге к Гафнер-фиорду мы должны были зайти на мыс Могильный в заливе Диксона. На этом месте экспедиция Вилькицкого в 1913—15 гг. организовала склад продовольствия: она оставила в самолетном ящике много мясных консервов. Сохранились ли консервы? Ведь они пролежали в Арктике двадцать лет! Нам очень хотелось использовать подарок Вилькицкого, чтоб покормить собак, а при случае и самим питаться.

Идя вдоль берега, мы вели съемку береговой линии, чтобы внести исправления в существующие карты.

Во второй половине апреля мороз в здешних местах спадает, средняя температура держится около 20–25 ниже нуля. Это уже вполне приемлемо для санных экспедиций. В палатке в это время года можно не особенно торопиться лезть в мешок, только что приготовленная пища не стынет так быстро.

На пятые сутки поднялась пурга; пришлось спешно остановиться среди торосов, так как собаки, утомленные сильным встречным ветром, ложились и отказывались идти.

К утру пурга стихла. Мы пошли искать Могильный. Это было не так легко. Знаки, поставленные на мысе, хорошо видны с моря и плохо различимы, когда идешь вдоль берега. Через два часа безуспешных блужданий мы увидели знак: на верхушке мыса торчала вышка из углового железа. Около знака виднелись два креста. Они стоят на могилах двух человек из экспедиции Вилькицкого, умерших во время зимовки судов «Таймыр» и «Вайгач» заливе Дика. С чувством некоторой торжественности, которое испытываешь, когда подходишь к таким старым памятникам, мы поднялись на мыс. Знак Вилькицкого был потрепан, но кресты стояли крепко. Они были обнесены оградой из чугунных цепей. На первом кресте мы прочли лаконичную надпись:

Кочегар Ладоничев

На другом кресте, более солидном, была прибита медная доска с выгравированными стихами. Я их запомнил:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: