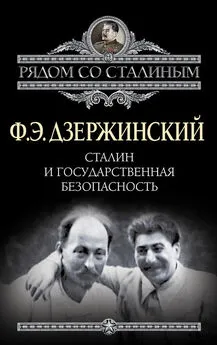

Феликс Медведев - О Сталине без истерик

- Название:О Сталине без истерик

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БХВ»cdf56a9a-b69e-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-0863-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Медведев - О Сталине без истерик краткое содержание

Книга посвящена Сталину и сталинщине. Кроме интервью автора с теми, кто лично знал «вождя народов», – его приемным сыном Артемом Сергеевым, последним кремлевским наркомом Николаем Байбаковым, Серго Микояном, вдовой Николая Бухарина Анной Бухариной-Лариной, Сергеем Михалковым, – в книгу вошли фрагменты бесед на больную и по-прежнему актуальную тему с дочерью Карла Радека Софьей, художником Михаилом Шемякиным, французским философом-социалистом Роже Гароди, писателем Эдуардом Лимоновым и другими. В книге использованы письма, стихи, фотографии на тему сталинщины из архива автора.

О Сталине без истерик - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С 1985 по 1994 год Михайлов работал комментатором на радиостанции «Свободная Европа», неоднократно участвовал в радиопередачах «Голоса Америки» и был одним из ведущих активистов международного движения демократической оппозиции.

В 2001 году Михайло Михайлов вернулся в Сербию – уже после падения коммунизма и фактического распада прежней Югославии. Поселившись в Белграде, продолжал писать, активно участвуя в общественной жизни страны, выступая за глубокие демократические преобразования в сербском обществе.

Глава 5. Русско-канадский радиожурналист и писатель Мстислав Могилянский: «Пусть будут прокляты те, кто погубил моего отца…»

Слава очень любил чтение и был талантливым писателем, но что, может быть, важнее – он любил людей.

Ольга Михайловна МогилянскаяС Мстиславом Игоревичем и его женой Ольгой Михайловной Могилянскими я познакомился в Торонто в 1990 году. Запомнились их радушие, гостеприимство, а главное – искренний интерес к тому, что происходит на родине, и надежда, что русские люди в Советском Союзе, наконец, заживут достойно. В августе 1991 года Могилянские приехали в Москву на Первый конгресс соотечественников, их визит совпал с трагическими событиями так называемого августовского путча, в результате которого участники исторической встречи, приехавшие на родину после долгих лет эмиграции, оказались блокированы в гостинице «Россия» танками и БТРами. Помню, как взволнованы были Могилянские, как переживали за судьбу страны, с которой только-только, после прихода к власти Горбачева, начали налаживаться цивилизованные отношения.

Мы встречались, обсуждали творческие планы, беседовали, в том числе и о прошлом, воспоминания о котором у Мстислава Игоревича неразрывно связаны с его отцом.

– …Мой отец был выдающимся ученым в области авиации, аэродромостроения. У нас в доме часто бывали очень известные люди, например, авиаконструктор Туполев и «ракетчик» Королев, ядерный физик Капица, знаменитые летчики-испытатели.

Еще с середины 1920-х годов отец говорил о необходимости создания института, который бы готовил специалистов по строительству «воздушных портов». Однако советское руководство состояло тогда из полуграмотных партийных ставленников, которые к тому же с недоверием относились к людям с таким «социальным происхождением», как у отца. Но все-таки в 1930 году отцу поручили создать первый в стране Институт Гражданского Воздушного Флота, где главное внимание уделялось подготовке аэродромостроителей, в которых столь нуждалась страна. Трудов на эту тему ни у нас, ни за границей не было, и отцу пришлось сесть за написание научной книги, которая вышла в 1933 году под названием «Воздушные порты». Он находил время и для наблюдения за строительством по его проекту Ленинградского аэропорта. После выхода книги на отца обратило внимание командование ВВС, и его стали приглашать в качестве консультанта в разные города, где решено было построить аэродром, аэропорт или военную авиабазу.

Увлеченный своим делом, отец был далек от политики. Но как умный, любящий родину человек он не мог не возмущаться тем, что творилось после 1917 года, особенно в страшные годы начала НЭПа, когда Сталин захватил всю власть и приступил к массовому уничтожению не только интеллигенции, лучшей части крестьянства, но и своих недавних соратников, без которых это чудовище так и осталось бы мелким разбойником с большой дороги.

Когда в конце 1934 года у нас в городе был убит член Политбюро Киров (о том, что он был застрелен по приказу Сталина, мы узнали только в 1956 году от Хрущева), из Питера было выслано в Сибирь около ста тысяч человек из интеллигенции и «нэпманов», то есть людей, поставивших страну на ноги. Моему отцу было «предложено» бросить его детище – институт и отправляться строить канал Москва – Волга. Меня же отчислили из института как человека, недостойного звания советского студента ввиду моего социального происхождения.

Так мой отец оказался в городе Дмитрове (45 км от Москвы) – центре строительства канала, на котором работало примерно 150 тысяч заключенных. В этом городке жили как «вольнонаемные», так и инженеры-зэки.

Мы же с моим братом Юрием, как самые старшие, остались в Питере, (брат еще ходил в школу, а я сидел дома с «волчьим билетом»), чтобы сторожить нашу большую квартиру на Введенской улице, дом 7.

После того как Сталин в 1935 году провозгласил, что «сын за отца не отвечает», я смог поступить в мореходное училище.

Всю навигацию 1940 года я, будучи на предпоследнем курсе училища, ходил штурманом на турбоэлектроходе «Сталин» в прибалтийские страны, Германию (это было время сталинско-гитлеровской дружбы) и Швецию.

Но дьявольские силы, захватившие нашу страну, никого не оставляли в покое. И вот однажды, вернувшись из очередного рейса, я получил от мамы открытку, содержание которой останется в памяти до самой смерти: «Вчера ночью арестовали папу и увезли в Бутырку, захватив с собой все его бумаги… Надеюсь, арест папы не отразится на твоей судьбе».

Сообщив капитану о случившемся, я, по его совету, отправился в Ленпароходство и попросил снять меня со «Сталина», так как он ходит за границу.

Несколько раз меня вызывали в «Большой дом» на допросы. НКВД хотело знать, что отец говорил дома о советской власти, какие люди бывали у нас в гостях и т. п. Я отвечал, что он никогда не говорил о политике, и мы, дети, почти не видели отца из-за его занятости на работе.

После того как 22 июня 1941 года берлинский приятель Сталина (по мнению Солженицына, Гитлер был единственным человеком, которому это чудовище доверяло) двинул войска на Советский Союз, меня назначили помощником капитана старого эстонского судна «Захур», а брата Юру отправили на фронт военным кинокорреспондентом.

Сообщения об отступлении Красной Армии, о подходе немцев к Москве, с одной стороны, рождали тревогу, а с другой – вселяли твердую уверенность в том, что отец будет освобожден, так как в таких выдающихся специалистах наверняка появилась нужда. Ведь в первые же месяцы войны в западных областях немцы захватили все авиационные военные базы, все гражданские аэродромы и аэропорты, часть которых была спроектирована и построена под руководством отца. Значит, надо было строить новые на востоке страны…

В том, что Сталин не просто страшное, дьявольски хитрое, но и безумное чудовище, я окончательно убедился в ноябре 1942 года, когда меня вызвали в НКВД и сообщили, что мой отец (48-летний человек в расцвете сил, один из пионеров русской авиации) был расстрелян (статья 58).

После расстрела отца меня тут же разжаловали в солдаты и послали в окопы под Колпино. Матери я не стал сообщать о его гибели: боялся, что она, страшно ослабевшая от голода и уже потерявшая в апреле сына и дочь, не выдержит еще одного удара. Я обманул ее, сказав, что отец осужден на десять лет без права переписки, и выразил уверенность, что такого специалиста не заставят работать на лесоповале.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: