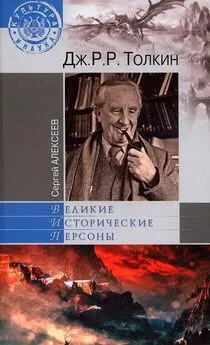

Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин

- Название:Дж. Р. Р. Толкин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2013

- ISBN:978-5-9533-5142-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин краткое содержание

Дж. Р. Р. Толкин — человек-парадокс. Во всем — и в жизни, и в литературе. Поэтому и эта книга — не «обычная» биография, а, скорее, биография творчества на фоне времени, попытка увидеть человека в срезе его исторической эпохи. Какие же задачи ставил перед собой автор подобной биографической книги о Толкине — не филолог, не писатель, не журналист, а всего лишь российский историк культуры? Во-первых, рассмотреть в целом литературное творчество Толкина в ныне доступной полноте через призму его мировоззрения — задача, далеко не всегда успешно решаемая авторами, чье мировоззрение весьма удалено от толкиновского. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля и участника событий его чрезвычайно бурной эпохи — задача, специального решения которой, наверное, впору ждать именно от историка. Наконец, в-третьих, — исследовать место Толкина в истории жанра «фэнтези». А через призму его творчества окинуть взором и саму эту историю на ранних стадиях, ещё далеких от нынешнего поточно-шаблонного производства.

Дж. Р. Р. Толкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оставив (но интерпретировав по-своему) «тёмные» черты Одину, Толкин вместе с тем чётче дуализировал окружающий героев мир. Оборотничество и колдовство, к примеру, в отличие от древнесеверной традиции, здесь всегда губительны. Их носители — либо демоны, либо злодеи. Именно как «демоны» трактуются Хрейдмар и его сыновья оборотень-выдра Отр, двэрф Регин и дракон Фафнир. Их встреча и тяжба с богами даёт начало проклятию, грозящему концом «надежде Одина». Почти однозначно негативен у Толкина образ королевы-чародейки Гримхильд, которая своим колдовством разлучает Сигурда и Брюнхильд, сводя героя с Гудрун, а после гибели Сигурда принуждает Гудрун выйти замуж за Атли, обрекая на смерть всех своих детей. Новая для северной традиции тема (резко сближающая толкиновскую трактовку сказания с «Турином») — грех гордыни. Именно он, например, изображается как главная причина злосчастья Брюнхильд. Обручившись с Сигурдом, она уже отправляется с ним в большой мир, но внезапно отказывается следовать дальше, пока он не обрел короны, — мотив, изобретенный самим Толкином и отсутствующий в германском эпосе.

Но теперь время вернуться к Последней Битве, к той эсхатологической перспективе, которая как раз и отличала, по Толкину, христианское мировидение от языческого. Прорицание из «Легенды» завершается так:

«Если в день Рока

бессмертный поднимется,

кто смерть испытал

и не умрет более,

змея сразивший,

семя Одина,

то всё не кончится,

Земля не сгинет.

На главе его шлем,

в руке его молния,

дух его огневеет,

в лице величие.

Змей будет разорван,

Сурт содрогнется,

Волк исчезнет,

и мир спасется».

Ещё четче и внятнее для проявления подлежащей идеи проговаривается она в авторском примечании: «Никто из богов не преуспеет в этом (в спасении/обновлении мира. — С.Л.), но только тот, кто жил на земле как смертный и умер». Толкин особо подчеркивает, что этот мотив — «изобретение данного поэта», то есть его самого. В этом и так не приходится сомневаться, ибо идея ясна — и сама по себе, вне сюжета, вполне очевидна для христианина. Но «Легенда» — сказание язычников, здесь нет ещё места постижению Истины, и она находит Героя в своём пантеоне в лице Сигурда. Отражение подлинной Эвкатастрофы, но ещё не она сама.

Весьма интересно при этом, что «Легенда о Сигурде» позволяет прояснить происхождение той эсхатологической перспективы, которую Толкин даёт своему собственному «Сигурду» — Турину. Он, перенесший по вине Моргота невообразимые страдания, ещё и в итоговой версии «Сильмариллиона» 50-х гг. должен сыграть свою, во многом подобную роль в Последней Битве: «В те дни Тулкас схватится с Морготом, и по правую руку его будет Эонвэ, а по левую — Турин Турамбар, сын Хурина, и Верен Камлост, вернувшиеся от Рока Людей при скончании мира; и черный меч Турина принесет Морготу смерть его и последний конец; и так будут отмщены дети Хурина и все люди». Позднее Толкин отказался от этой идеи — действительно, более уместной при Рагнарёке, чем при Армагеддоне, — но сама эсхатологическая роль Турина сохраняется. В одном из текстов 60-х гг. говорится, что «Турин в Последней Битве вернется из Мертвых, перед тем, как навеки оставить Круги Мира, бросит вызов Великому Дракону Моргота, Анкалагону Черному, и нанесет ему смертельный удар».

В чем значение эсхатологической перспективы для обоих сказаний? Оно очевидно. С одной стороны, эта перспектива наполняет ценностью и искупает страдания героев, приводит их через катастрофу к эвкатастрофе на пространстве самого текста. С другой стороны, выходя за пространство текста, она одаряет сказания отблеском Благой Вести, придавая Сигурду и Турину подлинно новый смысл. Пусть отражение умышленно туманное и искаженное — это лишь подчеркивает его роль не более чем отражения. Здесь Толкин неожиданно смыкается со своим заочным оппонентом Вагнером, для которого таким же отражением-предвестием Истины в языческом мире был убитый и воскресший ас Бальдр.

Здесь мы получаем и еще одно, дополнительное объяснение деления «Легенды» на две самостоятельные поэмы. Действительно, первая поэма кончается подлинной эвкатастрофой, и на высочайшей ноте:

Так пришёл Сигурд

с мечом у пояса

возрадовать Вальхолл,

восславить Одина.

Там долго он празднует

обок родителя,

ожидая Брани,

мира избранный.

Когда Хеймдалля рога

звон разнесется,

и Пылающий Мост

изогнется под конниками,

меч подаст ему Брюнхильд,

повяжет поясом,

кубок наполнит,

полный славою.

В день Рока он,

бессмертный, поднимется,

кто смерть испытал

и не умрет более,

змея сразивший,

семя Одина:

всё не окончится,

Земля не сгинет.

На главе его Шлем,

в руке его молния,

огневеет дух его,

в лице величие.

Когда минет война

в перестроенном мире

изопьют блаженства

горечь познавшие.

Но остаётся история Гудрун, история трагической гибели королевства бургундов, разворачивающаяся в историческом, не знающем ещё Надежды мире. Здесь, на просторах истории языческого мира, нет ни Эвкатастрофы, ни её тени. И, предуведомляя эту печальную, но уже иную повесть, не знающую счастливого конца, поэт заключает после приведенных выше, почти библейских строк:

Так ушёл Сигурд,

семя Вёльсунга,

Герой наисильнейший,

Надежда Одина.

Но Гудрун злосчастье

продлилось в мире —

До конца дней все

о ней не забудут.

И повествование уже в новой поэме возвращается назад к истории, чтобы не вознестись уже на прежние высоты.

Представляется, что именно эксперимент с «Легендой» (в отличие от многих других, приведший к вполне законченному результату) оказал довольно серьёзное влияние на дальнейшую эволюцию «Легендариума». С начала 1930-х гг. мы видим, как шаг за шагом, всё заметнее и заметнее, точка зрения «рассказчика» «Легендариума» сближается с личными убеждениями его создателя. «Первобытная мифология», конструируемая автором-христианином, превращается в неявную, сначала даже подспудную, но манифестацию его воззрений. Появляются произведения, перебрасывающие мост из настоящего в мифическое прошлое «Легендариума» — «Забытая дорога», «Notion Club Papers». Тем самым связь «вторичного мира» с «первичным» укрепляется, хотя никогда не стала совсем неразрывной. Во «Властелине Колец» Толкин если не расстаётся с традиционной эпической героикой, то серьёзно критикует её, как сам определяет это в одном из писем: «Последнее Сказание служит наиболее ясным примером повторяющейся темы: места, занимаемого в «мировой политике» непредвиденными, невероятными действиями воли и добродетельными деяниями со стороны внешне малых, невеликих, забытых Мудрыми и Великими (как добрыми, так и злыми). Мораль всего вместе… очевидна — даже без высокого и благородного простое и вульгарное вполне имеет смысл; а вот без простого и обычного высокое и героическое бессмысленно». А в последних текстах 1960-х — начала 70-х гг. взялся за столь решительную перестройку своего мира, избавляя его от черт «первобытности» и приближая к «реальности» (например, вычеркнув яркое, по собственному признанию, сказание о сотворении Солнца и Луны Валар), что К. Толкин не решился в свое время отразить эту последнюю, строго говоря, волю отца в посмертном «Сильмариллионе». К рубежу 50–60-х гг. относится и «Разговор/Спор Финрода и Андрет» — наиболее явно «христианский» из всех текстов «Легендариума», с ещё более откровенным авторским комментарием к нему. И примеры этого стремления сблизить литературную реальность с Истиной можно умножать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: