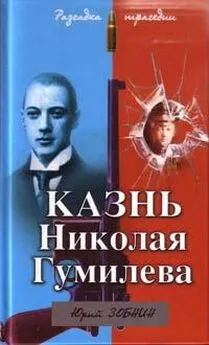

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Два года спустя, рецензируя ахматовские «Четки», Гумилев писал:

…Столь естественный и потому прекрасный юношеский «пессимизм» до сих пор был Достоянием «проб пера» и, кажется, в стихах Ахматовой впервые получил свое место в поэзии. Я думаю, каждый удивлялся, как велика в молодости способность и охота страдать… Позднее, когда его <���поэта> духу… начнет являться «нечаянная радость», он почувствует, что человек может радостно воспринять все стороны мира, и из гадкого утенка, каким был до сих пор в своих собственных глазах, он станет лебедем…

Гумилев — в строго-благожелательной, подчеркнуто безличной рецензии на стихи Ахматовой [100] По словам Ахматовой, «тогдашние литературные нравы не позволяли публично хвалить свою жену». Но Гумилев жаловался, что даже и за такую сверхсдержанную рецензию на него «накинулись».

— намекает на ее «андерсеновские» строки, обращенные (уж он-то знал это!) к нему. («Гуси… И лебеди!») Намекает, чтобы противопоставить ее «прекрасному юношескому пессимизму» — свое «радостное приятие всех сторон мира». Чувствуется, что и с поэзией Ахматовой была у него та же, что и с ней самой, любовь-борьба. Якобы принимающий мир, он на деле, как мы видели, тоже был подвержен «Божьей тоске». И ему требовалось еще немало усилий, чтобы стать достойным ее, «победительницы жизни», товарищем — «господином жизни», каковым, как он верил, и надлежит быть поэту.

С Мандельштамом все обстоит еще сложнее.

К 1911 году 20-летний Осип Мандельштам, сын купца второй гильдии, выпускник Тенишевского училища и недавний вольнослушатель Сорбонны, уже два или три года активно участвовал в петербургской литературной жизни. Конечно, легенда о «еврейской мамаше», появляющейся с сыном в редакции «Аполлона» и требующей от Маковского дать экспертную оценку его стихам, более чем сомнительна. Трудно сказать, что заставило С. К. Маковского, еще молодого и вроде бы не страдающего аберрациями памяти, выдумать в 20-е годы эту историю. Мандельштам с 1908-го переписывался с Брюсовым и Вячеславом Ивановым. В отличие от Гумилева, он был благосклонно принят даже у Мережковских. Другими словами, он был многим обязан символистам и никак ими не обижен; тем более что ему, как молчаливо подразумевалось, следовало испытывать благодарность еще и за «входной билет в русскую культуру». Взрослый Мандельштам был органически не способен ни к такого рода благодарности, ни к благоговению перед кем-либо, но в момент возникновения акмеизма он был еще юн и робок.

С учетом всего этого неудивительно, что весной 1911-го, узнав, «что вся литературная часть «Аполлона» в руках Гумилева», Мандельштам собирался забрать оттуда свои стихи. Он уже знал, что Гумилев не в ладах с Башней, и не хотел оказаться на его стороне. Но вскоре оказался.

Стихи Мандельштама до второй половины 1912 года — чисто символистские, гораздо более символистские, чем что бы то ни было написанное Гумилевым и Ахматовой. Собственно, самый ранний Мандельштам — это и есть последняя блистательная страница русского символизма.

Я так же беден, как природа,

И так же прост, как небеса,

И призрачна моя свобода,

Как птиц полночных голоса.

Резкий переход Мандельштама на акмеистические позиции (начиная со стихотворения «Нет, не луна, а светлый циферблат…»), превращение его в одного из идеологов акмеизма — во многом результат общения с Гумилевым. Стоит вспомнить, что сам Гумилев писал об этом превращении: «Мандельштам открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении… Я не припомню никого, кто бы так полно вытравил в себе романтика, не затронув в то же время поэта» (Аполлон. 1914. № 1–2).

Это из рецензии на первый (1913) «Камень».

Слово «романтик» здесь — синоним слова «символист». Акмеизм — это, таким образом, антипод романтизма, избавление от романтизма.

Но вспомним другое гумилевское высказывание о Мандельштаме — из рецензии на второе, расширенное издание этой книги (1916): «…Редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний… Его вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль» (Аполлон. 1916. № 1).

Четыре года спустя после провозглашения акмеизма у Гумилева не было иллюзий по поводу своего влияния на молодого друга. А сам Мандельштам в 1920-м не без раздражения вспоминал, как «по слабости характера позволил наклеить себе на лоб» ярлык акмеиста.

Выглядел Мандельштам в пору «Камня» так:

Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся на цыпочках, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза — у него веки были прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву ( К. Мочульский. «О. Э. Мандельштам» ).

На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, конечно, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и т. д.), на щуплом теле несоразмерно большая голова. Может, она и не такая большая — но она так утрированно закинута назад, так пышно вьются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посередине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши… И чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоразмерно большой ( Г. Иванов. «Петербургские зимы» ).

Быт Мандельштама заключался в его любви к самым простым вещам: он любил пирожные, которых мог съесть хоть дюжину, любил кататься часами на извозчике, восхищаясь свободой и тем, что он видел вокруг. В разгар революции, получив каким-то чудом комнату в «Астории», он по нескольку раз в день купался в ванне, пил молоко, которое ему доставляли по ошибке, и ходил завтракать к Донону, где хозяин, потеряв голову, всем оказывал кредит. Мандельштам был смешлив и очень ласков; близких своих друзей он любил гладить по лицу с нежностью, ничего не говоря и глядя на них сияющими и добрыми глазами ( А. Лурье. «Детский рай» ).

«Пафос ласковости», как говорил Гумилев, — удивительно точное определение неуловимой ноты, присущей мандельштамовской поэзии, а возможно, и личности.

Цитат можно приводить очень много: из Эренбурга, из Цветаевой…

К такому странному и забавному человеку — да еще такому молодому! да еще из еврейской мещанской семьи! — легко было отнестись свысока. Гумилев, видимо, избежал этого соблазна. Стоит обратить внимание на одно место в приведенной выше цитате: «…только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: