Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Упреки в «недостаточном знании русского языка» в адрес поэтов еврейского происхождения были обычным делом. Пожалуй, самый яркий и одиозный пример — рецензия С. Городецкого, напечатанная в четвертом «Гиперборее» (1913). Объединяя мелкого стихотворца Якова Година с Дмитрием Цензором (членом Цеха, автором сборника «Старое гетто») и Сашей Черным, Городецкий утверждает, что они «посвятили себя поэтической и литературной деятельности, не вполне владея русским языком… Печальна судьба таких поэтов, потому что даже усиленная работа над языком… не заменяет органического знания его». Примеры «органического знания русского языка» Городецким мы еще приведем ниже, сейчас же для нас интересна полемика Гумилева с бывшим (в 1916-м уже бывшим) другом. Не важно, что у Мандельштама, сына интеллигентной матери, учившегося в одной из лучших петербургских школ, едва ли были проблемы со «сложнейшими оборотами» русского языка (хотя, конечно, язык родителей Гумилева, выходцев из помещичьей среды и сельского духовенства, был несравнимо богаче). Гумилев использует пример Мандельштама, чтобы сказать: преодоление препятствий, поставленных судьбой, обществом, происхождением, не только может быть успешным — оно может стать источником самобытности писателя [101] Городецкий в свою очередь ответил Гумилеву в статье «Поэзия как искусство» (Лукоморье. 1916. № 18). Он кисловато признает, что Мандельштам «изучил язык. И хотя никаким изучением не заменить природного знания языка, тем не менее стихи Мандельштама вполне литературны. Правда, всякий чуткий к языку человек видит в них некоторые недостатки, которые поэт выдает за свои, личные особенности… Большая ошибка считать условный язык Мандельштама за какую-то «русскую латынь», как выражаются почитатели его таланта».

. Говоря о Мандельштаме, он говорит о себе, утверждает свой идеал высокого сальерианства. Да, Гумилев был Сальери, который все, что получал, получал «в награду… трудов, усердия, молений». Так ему, по крайней мере, казалось тогда — накануне и во время войны. А Мандельштам… Он-то, как довольно быстро оказалось, все же был Моцартом, «гулякой праздным», который платит за свои дары не методическими трудами, а только жизнью.

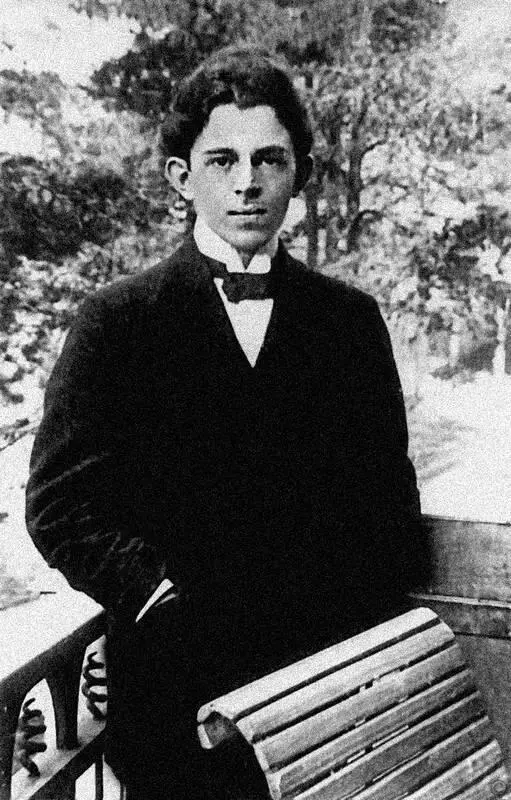

Осип Мандельштам, 1910-е

У Гумилева (как рассказывала Ахматова Лукницкому) «каждый человек к чему-то предназначался». Мандельштам должен был написать «поэтику», а Ахматовой, зорко уловив генезис ее стихов, Гумилев советовал писать прозу. Но после первого же прозаического опыта Ахматовой он взял свой совет назад, а Мандельштам так и не написал учебника поэтики. Как и сам Гумилев.

Любопытно, что Мандельштам не сказал в печати о стихах Гумилева ни слова — до конца жизни. Правда, он включил его в 1923 году в свой список «поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда». Но в 1935-м в Воронеже, в разговорах с Сергеем Рудаковым, он «не похвалил ни одного стихотворения Гумилева, кроме «У цыган» (условно)». Неудачами казались ему «Дракон», «Костер». Даже «Заблудившийся трамвай» вызывал у него скептическую усмешку: «Все время помнишь, что действие в Петрограде, путешествие за гривенник… А стихи он понимал лучше всех на свете, но ценил в себе не это, а свои стихи…»

Мандельштам не отрекался «ни от живых, ни от мертвых» (эти слова тоже сказаны в воронежский период), но он был «виртуозом противочувствия» (по прекрасному выражению С. С. Аверинцева), он отталкивался в 30-е годы от Гумилева, как от себя раннего, как от акмеизма в целом.

Сказал «Я лежу», сказал «в земле» — развивай тему «лежу», «земля». Только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой еще более реальным, его — реальнейшим, потом — сверхреальным. Каждый зародыш должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом… Все недостаточно, если нет этого. Получается канцелярская переписка, а не стихи… Этого правила не понимали некоторые акмеисты, их последыши, вся петербургская поэзия, вся советская поэзия…

Хотя — добавляет он чуть дальше: «Гумилев соответствовал этому правилу».

Такой была поэтика Мандельштама в дни его «акме». Она была далека и от того, что провозглашали акмеисты в 1912 году, и от их практики. Но и сам Гумилев, утверждая свое «я», незадолго до смерти готов был, кажется, пересмотреть свой взгляд на Анненского. Мандельштаму 30-х был ближе Хлебников (с которым он в 1913 году собирался драться на дуэли); Надежда Яковлевна во «Второй книге», споря с литературоведами, задним числом полупринудительно возвращала его в компанию Ахматовой и Гумилева — в лоно акмеизма.

Возможно, она была права. Разве не больше, чем зафиксированные Рудаковым, вырванные из контекста реплики, говорит письмо, которое Мандельштам в 1928 году написал Ахматовой: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и с Вами… Разговор с Колей не прервется никогда».

Мандельштам, при всем «пафосе ласковости», не был сентиментальным человеком, особенно в зрелые годы, и подобными признаниями не разбрасывался. Говоря о его отношениях с Гумилевым (некоторых эпизодов мы еще коснемся ниже), нельзя ни на минуту забывать эти слова.

Третьим был Владимир Нарбут, незаурядный поэт и незаурядный человек, не только стихами, но самой личностью своей оставивший след в русской литературе XX века. В двух одинаково известных и одинаково недостоверных мемуарных книгах, относящихся к разным эпохам русской литературы, — «Петербургских зимах» Г. Иванова и романе Валентина Катаева «Алмазный мой венец» — созданы совершенно разные образы этого человека. У Иванова — грубоватый украинский барич, проживающий в Петербурге урожай, карабкающийся в пьяном виде на одного из Клодтовых коней [102] Этот «подвиг» в 1920 г. повторил сам Гумилев.

, мечтающий стать «Хабриэлем Д’Аннунцио»; у Катаева — демонический Колченогий… Кроме того, как уже точно можно сказать, Нарбут послужил прототипом трагического русского Штольца XX столетия — Андрея Бабичева в «Зависти» Юрия Олеши.

Нарбут родился в 1888 году в Черниговской губернии на хуторе Нарбутовка в семье его хозяина — захудалого помещика с университетским дипломом. Его старший брат Георгий (Егор) был известным художником, мастером силуэта и геральдистом. Предки Нарбута служили при Мазепе, а уездный город Глухов, близ которого находился хутор, в те дни был столицей Левобережной Украины. Как поэт Нарбут был рожден гоголевской стихией, «Вечерами на хуторе…» и «Миргородом»: жутковатой физиологичностью малороссийской жизни и речи, мрачными поверьями про «нежить» и колдовство. Если в северной деревне Клюева, среди таких объемных и достоверных горшков, ухватов и посевов «овсеня», тайно жили благовествующие ангелы, то такие же осязаемые и пахучие южные хутора Нарбута густо населяла нечистая сила. После пристойной, но скучноватой книги «Стихотворения» (1910) он, уже в качестве акмеиста и члена Цеха поэтов, выпустил в 1912 году подряд два сборника — «Аллилуйя» и «Любовь и любовь», бросавших символистскому (и «общедекадентскому») вкусу вызов более очевидный и дерзкий, чем тогдашние стихи Ахматовой, Мандельштама и самого Гумилева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: