Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов

- Название:Судьбы Серапионов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0168-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов краткое содержание

Книга Б. Я. Фрезинского посвящена судьбе петроградских писателей, образовавших в феврале 1921 г. литературную группу «Серапионовы братья». В состав этой группы входили М. Зощенко, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Слонимский, К. Федин В. Каверин, Л. Лунц, И. Груздев, Е. Полонская и Н. Тихонов.

Первая часть книги содержит литературно-биографические портреты участников группы (на протяжении всего творческого и жизненного пути). Вторая — на тщательно рассмотренных конкретных сюжетах позволяет увидеть, как именно государственный каток перемалывал судьбы русских писателей XX века, насколько губительным для них оказались попытки заигрывать с режимом и как некоторым из них удавалось сохранять человеческое достоинство вопреки обстоятельствам жестокого времени. Автор широко использовал в книге малоизвестные и неопубликованные материалы государственных и частных архивов. В качестве приложения публикуются малоизвестные статьи участников группы, а также высказывания их коллег, критиков и политиков 1920-х гг. о Серапионовых братьях.

Судьбы Серапионов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Уже тогда, в конце тридцатых годов, он маниакально много говорил, — вспоминает Каверин о Слонимском, — говорил, говорил, не замечая, что слушатели не хотят слушать его самооправдания, хотя никто не обвинял его в преступлениях против Советской власти. Но он заранее оправдывался! Не обвиняли, но могли обвинить!.. Не арестовали, но могли арестовать!.. Надо было что-то заранее придумать, доказать, объяснить. Сама возможность ареста заставляла его трепетать» [397] В. Каверин. Эпилог. С. 81.

.

Войну Слонимский провел в эвакуации в Перми, все еще пользуясь льготами «ведущего писателя». К концу войны от этого его положения ничего не осталось, и даже вернуться в Ленинград для него оказалось непросто.

То, что Слонимского вычеркнули из списка «ведущих», проявилось уже в декабре 1943 года, когда в секретном постановлении Президиума ССП о журнале «Октябрь» Слонимского помянули среди авторов «надуманных, нежизненных произведений» (рассказ «Единство») [398] «Литературный фронт». История политической цензуры 1932–1946 гг. М., 1994. С. 90.

. С тех пор состояние грозящей опасности его не покидало, и он ни одним словом не хотел себя скомпрометировать. В дневниках Федина есть запись 8 января 1945 года (он читал в московском клубе писателей первые главы нового романа, написанные до разгрома его книги о Горьком, и публика встретила их настороженно): «Тень летней истории долго, наверно, будет простираться над моей судьбой. За каждой запятой люди видят злокозненного автора осушенной книги. М. Слонимский просто перепугался: „Зачем тебе это?“» [399] К. Федин. Собр. соч. Т. 12. М., 1986. С. 97.

.

В 1946 году сотрудники Агитпропа ЦК, готовившие текст постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (или проще: о Зощенко и Ахматовой), включили в крамольный список «ошибочных произведений» напечатанный в «Звезде» невинный и традиционный для Слонимского тех лет рассказ «На заставе». В справке МГБ о Зощенко, представленной в ЦК, указывалось: «По Ленинграду близок с писателями Слонимским, Кавериным, Никитиным (бывшими членами литературной группировки „Серапионовы братья“)» [400] Власть и художественная интеллигенция. М., 1999. С. 587. Военное слово «группировка» (не группа!) требовало военной же реакции: «подавить!».

. Действительно, из всех Серапионов ближе других к Слонимскому был Зощенко, они дружили. Так для напуганного ленинградского руководства, в литературе, понятно, не ориентировавшегося, Слонимский стал «персоной нон фата». Это сделало его положение в Ленинграде трудным. Слонимский был очень напуган и подавлен, но выступать с публичным поношением товарища, разумеется, себе не позволил, хотя власти от него этого ждали. По совету друзей он перебрался в Москву и прожил там до лета 1953 года («Отец долго не печатался, — вспоминал сын писателя композитор С. М. Слонимский, — дома не было денег, и выручали моя рабочая карточка и стипендия специальной музыкальной школы при Московской консерватории» [401] Невское время (СПб). 1997. 26 ноября.

). После войны Слонимский сочинял, по примеру Федина, трилогию о пути интеллигенции (технической) в революции; в неё вписались и некоторые персонажи неопубликованного романа об оппозиции.

В 1966 году вышла книга литературных воспоминаний Слонимского. Она написана человеком добрым, но очень осторожным и опасающимся: можно ли? (так, он сомневался, можно ли воспоминания о Пильняке напечатать в журнале, и сверхосторожный Федин всячески его убеждал: нет, не стоит, нельзя, только в книге, среди других, на фоне [402] К. Федин. Собр. соч. Т. И. М., 1986. С. 520–521.

).

Переписка Слонимского и Федина послесталинских лет вообще поражает тщательностью, с которой старые Серапионы обходят всё, чем жила тогда интеллигенция, все острые литературные и политические события.

В самые последние свои годы, уже неизлечимо больной, Слонимский нашел силы начать записки о пережитом не для печати; среди заметок, опубликованных посмертно в пору перестройки, есть весьма впечатляющие (например, о Горьком — заложнике ГПУ или о Фадееве [403] Нева. 1987. № 12. С. 168–171; Звезда. 1997. № 8.

). В 1998 году вышла избранная ранняя проза Слонимского — в сборничке всего 95 страниц, но их ему было бы не стыдно и сегодня…

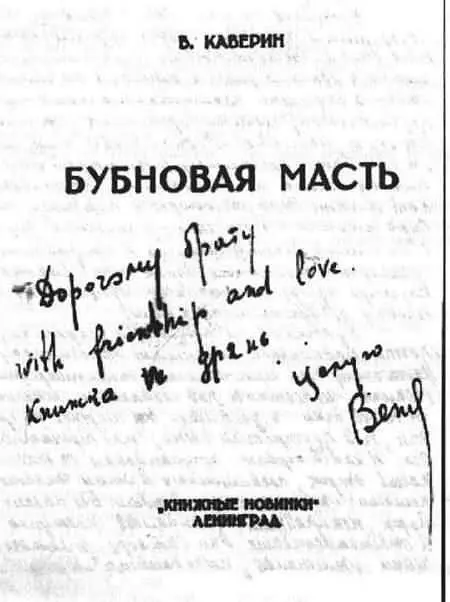

Дарственная надпись В. А. Каверина М. Л. Слонимскому на книге: В. Каверин. «Бубновая масть» (Л. 1927).

«Дорогому брату with friendship and love. Книжка не дрянь. Целую. Веня».

(В 1974 г. я запросил В. А. Каверина относительно адресата этого автографа; он мне ответил: «Дорогой Борис, благодарю Вас за фото титульного листа с моим автографом. Конечно, это подлинный автограф. По-видимому, книга (действительно, плохая) была подарена одному из Серапионовых Братьев (М. Л. Слонимскому)»).

Страница рукописи романа М. Слонимского «Крепость».

Рукописный отдел ИРЛИ.

8. Брат без прозвища Константин Федин (1892–1977)

Самый удачливый (по официальным советским меркам) писатель среди Серапионов Константин Александрович Федин родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина; детство и юность его прошли на Волге. «Мой дед Ерофей Федин и бабушка Екатерина были крепостными господ Боборыкиных… в 1863 году родился мой отец. Дед, отданный барином в солдаты еще при Николае Первом, выслужив за двадцать лет чин унтер-офицера и серебряную медаль, вернулся на родину больным… Другой мой дед — Павел Федорович Алякринский — был учителем…», — сообщается в одном из писем Федина [404] К. Федин. Собр. соч. Т. 11. М., 1986. С. 258. Письмо А. В. Храбровицкому 17 ноября 1946 г. (времена, заметим, для исповедальных свидетельств были мало подходящие).

.

По окончании коммерческого училища он в 1911–1914 годах учился в Московском коммерческом институте (а до того пробовал себя в музыке, живописи и актерстве). Весной 1914 года уехал учиться в Германию, где с началом войны был интернирован. В плену учился, усовершенствовался в языке, писал, играл в оперетте, был хористом. За четыре года побывал в Нюрнберге, Эрлангене, Дрездене, Циттау, Герлице, Берлине. Тяготение Федина к немецкой литературе определилось тогда. Его актерство осталось неким внутренним свойством. Шварц, который в молодости тоже актерствовал, вспоминал: «Федин — красивый, очень худой, так что большие глаза казались излишне выпуклыми… Он явно знал, что красив, но скромно знал. Весело знал, про себя… При всей своей простоте — Федин всегда видел себя чуть со стороны. Чуть-чуть. И голосом своим пользовался он так же, с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого. Чуть переигрывая. Но с правом на это место» [405] Е. Шварц. Живу беспокойно. Из дневников. Л., 1990. С. 286.

. Портрет, понятно, относится к началу 1920-х годов, а вернулся в Россию Федин в конце 1918 года; сначала определился в Поволжье (служил в Красной армии, работал в редакциях), а в 1920-м перебрался в Петроград — партийным редакционным работником. Интерес к литературе прорезался у Федина давно; первые мелочи его печатались в «Новом Сатириконе» перед войной. Уделял литературным упражнениям время он и в плену, и заготовки эти потом пригодились. В 1920 году познакомился Федин с Горьким, знакомство это очень многое для него значило.

Интервал:

Закладка: