Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару

- Название:С мольбертом по земному шару

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00447-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару краткое содержание

Эта книга об одном из интереснейших людей России конца XIX — начала XX в. — В. В. Верещагине, который по стечению обстоятельств больше известен как замечательный художник, чем тонкий, наблюдательный путешественник, писатель и публицист. Наблюдая жизнь других народов, изучая их культуру и искусство, В. В. Верещагин собрал богатейшую информацию по страноведению и этнографии. Яркие, тонкие впечатления художника легли в основу не только его картин, но и путевых заметок и очерков. Книга знакомит с жизнью, творчеством и путешествиями этого замечательного человека.

Для широкого круга читателей.

С мольбертом по земному шару - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Об отъезде отца вспоминает В. В. Верещагин-сын: «Рано утром 28 февраля отец встал, напился чаю, позавтракал, простился с каждым из служащих в усадьбе, а потом прощался с матерью. Меня и сестер подняли ранее обычного и еще до завтрака, перед восемью часами, позвали к отцу в мастерскую. Матери там не было. Она была в таком ужасном душевном состоянии, что уже не владела своими нервами и осталась в своей комнате. Отец встретил нас у дверей, поздоровался и молча прошел с нами к широкому низкому плюшевому креслу, в котором отдыхал во время кратких перерывов в работе. Он сел, а мы, как всегда, прилепились к нему: я и средняя сестра сели по обеим сторонам на мягкие ручки кресла, а младшая — на колени. Отец был, по-видимому, крайне взволнован и только молча прижимал нас к себе и нежно гладил по голове. Его волнение передалось нам. Мы также молчали, крепко прижимаясь к нему. Через минуту молчания он начал говорить тихим голосом… что уезжает надолго, что не знает, когда вернется, и просил, чтобы мы любили и слушались маму, любили друг друга, не ссорились, хорошо учились, были бы честными и всегда говорили только правду. Потом отец крепко обнял и поцеловал каждого из нас, встал, отвел нас в столовую и, сказав, чтобы мы пили свой чай, вышел в переднюю, быстро оделся, и мы слышали, как хлопнула дверь парадного входа».

Через некоторое время Василий Васильевич вернулся в дом, открыл дверь в столовую и постоял молча на пороге. Лицо его выражало волнение, на глазах стояли слезы. Продолжалось это короткое мгновение, после которого Верещагин резко повернулся и вышел. Это были последние секунды, в течение которых дети видели своего отца.

Жене Василий Васильевич запретил ехать с ним на вокзал для проводов. Зачем лишние слезы? Поехал один, оставляя позади привычную, обжитую усадьбу на пригорке. Стояло зимнее утро. По изогнутым московским улицам неслись сани…

На привокзальной площади бросилось в глаза скопление саней, карет и полицейских, не подпускавших к вокзалу простолюдинов. Оказалось, что провожали дальневосточного наместника Алексеева и молодых великих князей, Кирилла и Бориса, пользовавшихся в Петербурге репутацией великосветских шалопаев. Великокняжеский салон-вагон осаждали сановники в бобровых шубах и котелках, какие-то военные чины, сверкающие эполетами и аксельбантами, экзальтированные барыни в дорогих манто. Кирилл и Борис были двоюродными братьями царя, сыновьями Владимира Александровича, президента Академии художеств, с которым у Василия Васильевича сложились самые неприязненные отношения. Не замеченный сановной публикой, Верещагин поспешно прошел в свой вагон. Грянул гимн «Боже, царя храни», исполнявшийся военным оркестром. Под звуки гимна поезд медленно тронулся.

Вновь предстоял долгий путь через Заволжье, Южный Урал, Сибирь. На разъездах поезд обгонял воинские эшелоны… Откуда-то из-под Омска Верещагин написал жене: «Поезд идет тихо, но без приключений. Везут много солдат и снарядов. Говорят, на месте есть уже 100 000 войска, а если дадут передохнуть еще, то скоро будет и 200 000. Боюсь, что потом будет перерыв из-за весенней воды и размыва от дождей…»

Одноколейная Сибирская магистраль не справлялась с перевозками. Ее пропускная способность была ниже всякой критики. У переправы через Байкал постоянное столпотворение. Кругобайкальский участок железной дороги еще был далек от завершения. Поезду наместника везде давали зеленую улицу. А воинские эшелоны часами и сутками простаивали на станциях и разъездах, начальники эшелонов до хрипоты бранились со станционными начальниками. Но заторы поездов от этого не исчезали. От Харбина повернули на юг по Южно-Маньчжурской железной дороге. Мукден, Лаоян и другие встречные города выглядели прифронтовыми. На станциях было много военных, на станционных путях стояли санитарные поезда, штабные вагоны разных тыловых служб. С юга прибывали раненые. Ползли слухи о разбойных бандах хунхузов, о глубоких рейдах японских диверсионных отрядов.

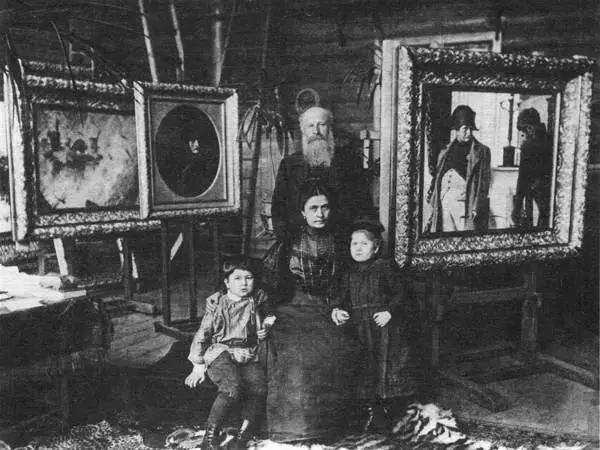

В. В. Верещагин в московской мастерской с женой и детьми. Фотография начала XX в.

В Порт-Артуре поезд наместника встречали с помпой. На перроне был выстроен почетный караул из солдат и матросов, гремел гарнизонный оркестр, толпились штабные чины с подобострастными улыбками. Комендант крепости генерал Стессель, по духу своему не боевой военачальник, а скорее угодливый карьерист-сановник, из кожи вон лез, чтобы угодить Алексееву и великим князьям. Вице-адмирала С. О. Макарова, командующего эскадрой, вынужденного по долгу службы присутствовать на торжественной встрече, вся эта помпа раздражала. Особенно же он был не в восторге от прибытия великого князя Кирилла Владимировича, назначенного к нему начальником морского отдела штаба русских военно-морских сил. Должность эта была самой неопределенной, синекурой. Да и проку от Кирилла, разгульного лоботряса, было мало. Хлопот же с ним не оберешься — члена царской семьи трудиться по всей строгости не заставишь, к порядку не призовешь, элементарной дисциплине не научишь. Приходилось терпеть присутствие великого князя как горькую неизбежность.

Если приезд Кирилла и Бориса вызвал досаду адмирала, то Верещагину Степан Осипович искренне обрадовался. Их встреча была теплой, сердечной, как встреча старых друзей. Их знакомство состоялось еще в русско-турецкую войну. С. О. Макаров, тогда молодой капитан-лейтенант (он был на несколько лет моложе Василия Васильевича), разработал план операций речных миноносок против турецких кораблей с использованием шестовых мин, а Верещагин, как известно, участвовал в одной такой вылазке, стоившей ему тяжелой раны. В последующие годы развернулась яркая, многогранная деятельность Степана Осиповича — флотоводца, мореплавателя, ученого, изобретателя. Его научная деятельность была отмечена премией Академии наук и золотой медалью Географического общества. Макаров был автором ряда трудов и исследований по военно-морскому делу. Он изобрел бронебойный наконечник к снарядам, разработал идею создания мощного ледокола, который и был построен под его наблюдением и получил имя «Ермак». На нем Степан Осипович совершил арктические походы.

Макаров и Верещагин, два патриота, видевшие в служении Родине главную цель своей жизни, жадно потянулись друг к другу. Они оказались единомышленниками, разделявшими резко критическое отношение к высшим царским сановникам, виновным в преступной недооценке внешней опасности на Дальнем Востоке. У Макарова сложились сложные, натянутые взаимоотношения с наместником Алексеевым и комендантом крепости Стесселем — типичными представителями придворной камарильи. Степан Осипович со всей присущей ему энергией принимал меры к укреплению морской обороны Порт-Артура, готовился к борьбе с японским флотом, стал практиковать постоянные выходы боевых кораблей в открытое море, которые сковывали инициативу противника. Однако его разумные меры встречали непонимание, а то и противодействие со стороны вышестоящих штабных рутинеров, самого Алексеева и Стесселя. Макаров убеждался, что бюрократизм и косность мышления, препятствовавшие его деятельности, были порождены не столько личными качествами отдельных малоспособных военачальников, сколько пороками всей прогнившей самодержавной системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: