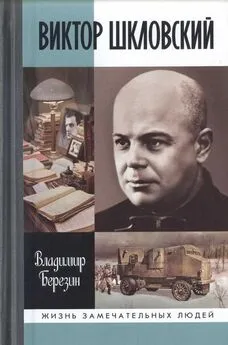

Владимир Березин - Виктор Шкловский

- Название:Виктор Шкловский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03706-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Березин - Виктор Шкловский краткое содержание

Виктор Шкловский (1893–1984) относится к самым противоречивым фигурам русской литературы. Всемирно известный литературовед, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), автор одной из лучших книг о революции и Гражданской войне «Сентиментальное путешествие» и знаменитой книги «ZOO, или Письма не о любви» — и вместе с тем участник Первой мировой войны, получивший Георгиевский крест за храбрость; эсер, бежавший от чекистов по льду Финского залива, белоэмигрант, ставший успешным советским литературным деятелем. Многие фразы Шкловского стали крылатыми, многие придуманные им термины, определения вошли в литературоведение и критику (к примеру, «по гамбургскому счёту»), а события его жизни напоминают авантюрный роман.

знак информационной продукции 16+

Виктор Шкловский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Всё прошло» {223} .

Константин Симонов [107]в журнальной статье «Задачи советской драматургии и театральная критика» выступил с утверждением, что «Гамбургский счёт» — «абсолютно буржуазная, враждебная всему советскому искусству книга».

При этом упоминавшуюся книгу большинство советских людей, живших в конце 1940-х годов, в глаза не видели.

То есть надо было отругать, но отругать было не за что — бывший формалист пробавлялся тогда сценариями, причём эти сценарии были по-советски безупречны. К примеру, «Алишер Навои» (1947), «Далёкая невеста» (1948), «Чук и Гек» (1953).

В мартовском номере «Нового мира» за 1949 год Константин Симонов ругал театральных критиков за антипатриотизм. И вот идейным руководством к этому стала книга «Гамбургский счёт».

Книгу Шкловского вообще мало кто видел, да и слово «гамбургский» после разрушительной и кровопролитной войны с немцами настораживало.

Симонов перечислял имена известных советских драматургов и их многочисленные пьесы, в том числе «Далеко от Сталинграда» А. Сурова [108]. Комизм заключается в том, что, по слухам, многие пьесы Сурова были написаны «литературными неграми», которыми выступали те самые «безродные космополиты».

Анатолий Гребнев вспоминал: «…писал за Сурова критик Яков Варшавский. Щекотливость ситуации заключалась в том, что Суров был, как вы уже догадались, одним из непримиримых разоблачителей так называемых безродных космополитов, пожалуй, самой одиозной фигурой всей этой кампании, а критик Варшавский был её жертвой. Он входил в основной список космополитов наряду с такими людьми, как Юзовский и Гурвич. Таким образом, Суров как бы лишил Варшавского средств к существованию и он же их Варшавскому предоставил, произнеся, по-видимому, всё ту же сакраментальную фразу: „Тебе что, деньги не нужны?“ Уж не знаю, как они там трудились вместе, гонитель и гонимый: принадлежала ли Сурову по крайней мере тема или фабула, или, может быть, он даже водил пером, поскольку был человеком пишущим, даже, говорят, неплохим журналистом. Как бы то ни было, уже годы спустя, в конце пятидесятых, известный киновед, заместитель редактора „Искусства кино“ Яков Варшавский предъявит бывшему драматургу Сурову судебный иск о признании за ним, Варшавским, авторских прав на пьесы „Зелёная улица“ и „Рассвет над Москвой“. В доказательство будут представлены черновики и… партбилет с членскими взносами от сумм, полученных в своё время от Сурова…» {224}

До сих пор непонятно, кто написал эпиграмму (иногда её приписывают Твардовскому), в которой описывается драка Сурова с не менее одиозным писателем Бубенновым (автором романа «Белая берёза»):

Суровый Суров не любил евреев,

Он к ним суровой злобою пылал,

За что его не уважал Фадеев

И А. Сурков не очень одобрял.

Когда же, мрак своей души развеяв,

Он относиться к ним получше стал,

М. Бубеннов, насилие содеяв,

Его старинной мебелью долбал.

Певец «Берёзы» в жопу драматурга

С жестокой злобой, словно в Эренбурга,

Фамильное вонзает серебро…

Но, подчинись традициям привычным,

Лишь как конфликт хорошего с отличным

Расценивает это партбюро.

Симонов продолжает (и тут каждый абзац передаёт Большой Стиль и Большую Риторику времени):

«Все усилия были направлены к тому, чтобы решить задачи, поставленные партией, и если сделано далеко ещё не всё, если положение в целом ещё нельзя считать вполне удовлетворительным, то всё же к лучшим, перечисленным выше произведениям драматургии можно отнести ту положительную оценку, которую дал советской литературе товарищ Молотов в своём докладе 6 ноября 1948 года.

У нас есть далеко не свободная от недостатков, ещё не использующая всех заложенных в ней возможностей, но тем не менее большая, активная, боевая советская драматургия, позволяющая законно говорить о ней, как о равноправном отряде самой передовой в мире советской литературы.

Такая точка зрения ничего общего не имеет ни с зазнайством, ни с самоуспокоенностью, но в то же время она далека от самоуничижения и недооценки собственных сил и возможностей».

Далее Симонов — а ведь он и сам был талантливый драматург — после вступления, похожего на описание красот социалистической природы, подводит к главному (так в современных триллерах среди благостного пейзажа из маленькой трещины в земле начинает вылезать страшный монстр):

«Между тем, в последнее время с особенной остротой и силой обнаружилось, что существует ещё и другая, не наша, чуждая, более того — глубоко враждебная нам точка зрения на советскую драматургию. Это точка зрения подвизавшихся до последнего времени в нашей театральной критике антипатриотов и буржуазных космополитов, с их сознательными подголосками и бессознательно подпевавшими им, шедшими за ними либералами и дурачками.

Эта группа антипатриотов нигилистически относилась к прошлому русской драматургии и русского театра, низкопоклоннически изображая то и другое не самобытным, громадным явлением искусства, а только копиями западных образцов».

И вот тут происходит нечто загадочное — автору статьи нужно было объяснить, откуда взялись эти негодяи.

Генезис врага — вообще одна из самых важных составляющих частей любой мифологии. В советской пьесе негодяй был родом из прошлого — обычно он оказывался сыном кулака или помещика. Классовый изъян передавался генетически, хотя со временем очевидность этого становилась всё более зыбкой.

Драматургические правила установочных статей (а эти правила были именно драматургические, как сказано выше) требовали сказать хоть пару слов, откуда появилось зло.

И вот тут Симонов отчего-то вспоминает Шкловского:

«Прежде всего несколько слов о теоретических корнях всей этой антипатриотической системы оценок, враждебных советскому искусству.

В 1928 году в издательстве писателей в Ленинграде вышла книга В. Шкловского под названием „Гамбургский счёт“.

Вот что было написано в качестве предисловия к этой абсолютно буржуазной, враждебной всему советскому искусству книге:

„Гамбургский счёт — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят, а ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счёт необходим в литературе.

По гамбургскому счёту Серафимовича и Вересаева нет.

Они не доезжают до города.

В Гамбурге — Булгаков у ковра…

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион“.

Это возмутительное предисловие стало цельной идейной программой для критиков, стоящих на буржуазных позициях и пытавшихся опрокинуть советское искусство, поставить под сомнение его художественные ценности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: