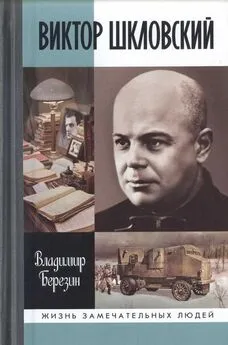

Владимир Березин - Виктор Шкловский

- Название:Виктор Шкловский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03706-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Березин - Виктор Шкловский краткое содержание

Виктор Шкловский (1893–1984) относится к самым противоречивым фигурам русской литературы. Всемирно известный литературовед, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), автор одной из лучших книг о революции и Гражданской войне «Сентиментальное путешествие» и знаменитой книги «ZOO, или Письма не о любви» — и вместе с тем участник Первой мировой войны, получивший Георгиевский крест за храбрость; эсер, бежавший от чекистов по льду Финского залива, белоэмигрант, ставший успешным советским литературным деятелем. Многие фразы Шкловского стали крылатыми, многие придуманные им термины, определения вошли в литературоведение и критику (к примеру, «по гамбургскому счёту»), а события его жизни напоминают авантюрный роман.

знак информационной продукции 16+

Виктор Шкловский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Шкловский написал в конце своей статьи, явно с удовлетворением:

„Я тщательно старался в этом отрывке не сводить концы с концами“.

Не думаю, чтобы это было достоинством» {130} .

А в 1925 году Адамович говорит: «Есть такт, есть выдержка, которые в мысли так же необходимы, как в жизни. Избегать их ради оригинальности или своеобразия — верный признак слабости. Классический пример этого — Шкловский, который, несмотря на всю свою даровитость, ничтожен».

А Горький в 1925 году ругал Шкловского по-своему. Он написал Федину: «Шкловский — увы! „Не оправдывает надежд“. Парень без стержня, без позвоночника и всё более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него — экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любуется нигилизмом этого фокусника. Жаль». Но Всеволод Иванов писал ему: «Шкловский чувствует себя, по-моему, плохо. Пишет он не то, что надо, — и часто плохо. Он умный человек, понимает — и веселится» {131} .

Потом Шкловский скажет про Горького:

«Горький был похож на неверную женщину. Он мог влюбляться без памяти. Так он был влюблён в Бабеля, в Зощенко, в меня. Влюблялся во Всеволода Иванова. В Гржебина. Но мог внезапно и без видимой причины разлюбить, чтобы влюбиться в кого-то другого. Впрочем, Бабеля и Зощенко не разлюблял никогда…»

А через четыре года, в 1929-м, Чуковский уже пишет: «И были на фоне этого люди: Шкловский, к которому сердце моё опять потянулось. Весь подкованный, на середине дороги, чующий свою силу — и в то же время лиричный и кроткий и даже застенчивый (где-то внутри), он много вспоминает из прежнего — Репина, мой диван, Бориса Садовского, Философова, Гржебина» {132} .

В конце 1920-х Шкловский уже не отделим от советской литературы.

Но тут в повествование вторгается один литературовед с козлиной бородкой.

Не каждый русский писатель удостаивался персонального упоминания первым лицом государства. В 1923 году Лев Давидович Троцкий был, конечно, не первым лицом, а, скажем, вторым или третьим. Но о реальной расстановке сил в Кремле до сих пор спорят историки. Ленин — не то жив, не то полумёртв, Сталин могуществен, но не публичен, а предреввоенсовета Троцкий весьма знаменит [67].

При этом Троцкий не только одарён как оратор, но и чрезвычайно хорошо излагает свои мысли на бумаге. Особое место в его статьях и прочих работах занимает литература: Россия пока ещё литературоцентричная страна, и упускать литературу из своих рук никто из большевиков не намерен.

Есть целая книга Троцкого, изданная в 1924 году, что так и называется «Литература и революция». Книга эта переиздавалась — как неоднократно на Западе, так и в 1991 году у нас.

Это, по сути, сборник добротных статей Троцкого в качестве литературного критика.

Есть среди этих работ и статья о формальном методе.

Так вот, Троцкий пишет в статье «Формальная школа поэзии и марксизм»:

«Виктор Шкловский — теоретик футуризма, в то же время глава формальной школы. По его теории, искусство всегда было творчеством самодовлеющих чистых форм, а футуризм это впервые осознал. Таким образом, футуризм есть первое в истории сознательное искусство, а формальная школа есть первая научная школа искусства. Усилиями Шкловского — заслуга не маленькая! — теория искусства, а отчасти и само искусство из состояния алхимии переведены наконец на положение химии. Провозвестник формальной школы, первый химик искусства, даёт попутно несколько дружественных шлепков тем футуристам-„соглашателям“, которые ищут мост к революции и пытаются его найти в теории исторического материализма. В таком мосте нет надобности: футуризм сам себе довлеет.

Остановиться на школе формализма приходится по двум причинам. Во-первых, ради неё самой: при всей поверхностности и реакционности формалистской теории искусства известная часть изыскательской работы формалистов вполне полезна. Во-вторых, ради футуризма: как ни неосновательны претензии футуристов на монопольное представительство нового искусства, но из процесса подготовки искусства будущего футуризма не выкинешь».

Дальше Троцкий разбирает вышедший в том же 1923 году в Берлине сборник «Ход коня». Разбор этот очень интересен, хотя ораторское искусство председателя Реввоенсовета проникает и сюда.

Литературный критик с бородкой начинает разговор о формалистах словами о том, что формальная школа «есть прежде всего крайне заносчивый недоносок», а заканчивает тем, что «формальная школа есть гелертерски [68]препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства».

Надо оговориться — Троцкий ведёт свой диалог с формалистами, конечно, не очень ласково, но это всё же диалог. А Шкловский ведь недавний беглец, враг советской власти, который, казалось бы, заслуживал упоминания только в списке осуждённых. Но пока, в 1923 году, советская власть и её стиль таковы, что формалистам только указывают на ошибки, однако не угрожают, эта ветвь словесности не отрицается и при известных исправлениях вовсе не считается вражеской. До того, как эта статья вышла в книге (выпущенной, кстати, двумя изданиями), она была опубликована в газете «Правда» 26 июля 1923 года — Шкловский ещё сидит груздем в берлинском кузове, но решение о его возвращении, по-видимому, принято.

То есть это диалог с беглецом, который признан нужным. Он поднял руку и сдаётся. Он возвращается в страну, где неуловимо, но необратимо происходит перемена в раскладе политических сил.

Итак, Троцкий пишет:

«В. Шкловский, который с наибольшей непринуждённостью перепархивает от словесной окрошки формализма к субъективнейшим оценкам, наиболее непримиримо относится вместе с тем к историко-материалистическому критерию искусства. В изданной им в Берлине книжке „Ход коня“ он на протяжении трёх маленьких страничек — краткость есть основное, во всяком случае бесспорное, достоинство Шкловского — формулирует пять (не четыре и не шесть, а пять) исчерпывающих доводов против материалистических воззрений на искусство. Мы пройдёмся по этим доводам, ибо поистине не вредно посмотреть и показать, какого рода мякина выдаётся за последнее слово научной мысли (с разнообразнейшими учёными ссылками всё на тех же трёх микроскопических страничках).

„Если бы быт и производственные отношения, — говорит Шкловский, — влияли на искусство, разве сюжеты не были бы прикреплены к тому месту, где они соответствовали этим отношениям? А ведь сюжеты бездомны“. Ну а мотыльки? Ведь они, по Дарвину, тоже „соответствуют“ определённым отношениям, а между тем порхают с места на место не хуже иного необременённого литератора.

Почему, собственно, марксизм должен обрекать сюжеты на крепостное состояние, понять нелегко. Тот факт, что разные народы и разные классы одного и того же народа пользуются одними и теми же сюжетами, свидетельствует лишь об ограниченности человеческого воображения и о стремлении человека во всяком своём творчестве, в том числе и художественном, к экономии сил. Каждый класс стремится в высшей мере использовать материальное и духовное наследство другого класса. Довод Шкловского можно бы без труда перенести в область самой производственной техники. Начиная с древних веков телега исторического человечества имела однородный сюжет: оси, колёса, дышло. Экипаж римского патриция был, однако, так же приспособлен к его вкусам и потребностям, как карета графа Орлова, снабжённая некоторыми внутренними удобствами, приноровлена была к вкусам екатерининского фаворита. Телега русского мужика приспособлена к потребностям его хозяйства, к силам лошадёнки и к свойствам просёлка. Автомобиль, являющийся бесспорным порождением новой техники, обнаруживает, однако, тот же „сюжет“ — четыре колеса на двух осях. И тем не менее каждый раз, когда на русской дороге ночью крестьянская лошадёнка шарахается в ужасе перед ослепившим её прожектором автомобиля, в этом эпизоде находит своё выражение конфликт двух культур.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: