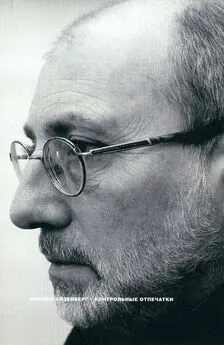

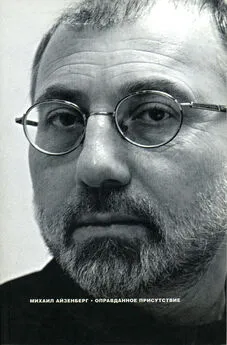

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки

- Название:Контрольные отпечатки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-077-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Айзенберг - Контрольные отпечатки краткое содержание

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Контрольные отпечатки» вошли те небольшие сочинения, жанр которых словно бы ищет свое место между очерком, мемуарами и эссе. В это пространство «между жанрами» автор помещает воспоминание о временах, названных позже «эпохой застоя», о некоторых людях, более или менее известных деятелях неофициальной культуры. «Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили», – пишет Айзенберг и осторожно восстанавливает личные впечатления, обрывки разговоров, детали культурного фона той эпохи, которая, по его мнению, прошла незамеченной.

Контрольные отпечатки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Спасибо за Воронель, теперь я спокоен. Я видел ее с мужем один раз в кафе, а у Генки в избе был тоже один раз, но без нее, без поэтов и без Москвича (21. 04. 03).

Среди тех же апрельских открыток прибыл текст непонятного направления:

В книге В. П. Козлова История Государства Российского Н. М. Карамзина В Оценках Современников (изд. Наука, М, 1989) процитировано письмо казанского историка Арцыбашева археографу Д. Языкову (1818) с обличениями Карамзина за безобразное смешение посторонщины, недоказательности, безразборности, болтливости и преглупейшей догадочности. Болтливость как видите не подчеркиваю (28. 04. 03).

Из текста открытки нельзя понять, кому на этот раз досталось за посторонщину и преглупейшую догадочность, – относится ли отзыв к каким-либо моим сообщениям или к мемуарам Н. Воронель. Мне почему-то хотелось извиниться за посылку этого произведения, хотя не я его писал и послал не по своей инициативе. Я его, по существу, и не читал, только выхватил несколько строчек в разных местах: «Когда вся водка была выпита, лысоватый лидер поэтов, который оказался знаменитым московским гуру Александром Асарканом, попросил подвезти его домой. Мы втиснули его на заднее сиденье, в просвет, оставленный четой Богатыревых, и по пути попытались выяснить, чем же он так знаменит». И т. п. Не думаю, что сын опекунши написал много хуже. Но Сашу оно чем-то заинтересовало.

Я все еще разгадываю сны Нинели Воронель – без фрейдистских штампов (а кроме штампов я ничего не знаю) и без слишком легкой отсылки к старческим слабостям, – и продолжаю вчитываться в этот как бы мусорный текст. Вот например она посадила меня в машину междуКостей Богатыревым и его женой – слово «просвет» надо понимать именно так, – но ясно, что посадить меня можно было только с краю, а на самом деле я с Костей встречался ВСЕГДА на ступенях Центр. Телеграфа, откуда он отправлял письма Эриху Кёстнеру, чью книгу Мальчик из спичечной коробки в своем переводе он подарил мне С ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ, и я, зная его очень мало, с тех пор всегда о нем думал.

…и я, зная его очень мало, с тех пор всегда о нем думал.

К концу 2003-го Асаркан уже не вставал с больничной койки, и редкие посетители не всегда могли вернуть его к реальности. До нас доходили странные, часто искаженные слухи. Вроде бы Оля разговаривала с ним по телефону, он отвечал на ее вопросы, а потом вдруг спросил (с понятным раздражением): «Ты не знаешь, зачем Шумилова нагнала сюда эту толпу московских людей?» Какие-то наши заместители обступили его толпой, заполняя гаснущее сознание. Господи, думал я, за что? Лежать под капельницей, в чужой стране, уже без их языка и почти без сознания, но в плотном окружении наших надоедливых бесплотных двойников. Есть от чего прийти в раздражение.

Потом последовали кое-какие уточнения: сказал он это не Оле по телефону, а Бетти, когда та пришла его навестить: «Уехала уже эта московская команда моих спасателей?» – «Каких?» – «Ну, что стояли тут вокруг меня. Глезеров их нагнал».

Второе уточнение: не «команда спасателей», а евреи-ортодоксы, которые – по наущению Глезерова – молятся за него и не отпускают .

Потом Саша – по многим признакам – умер, но прилетели из Лондона девочки (дочки), и он воскрес, общался с ними, его даже перевели в другое, не такое «крайнее» отделение. Все кончилось еще через две недели, первого февраля 2004 года.

Едва ли мне удалось хоть как-то объяснить, что за человек был Саша Асаркан. Нет ничего привычного и знакомого, что можно привлечь для сравнения. Трудно объяснить даже, кем он был для меня и еще многих – не самых близких, не личных его друзей. Сам род знакомства не подходит под какое-либо принятое определение. Старший товарищ? Наставник? Учитель? Пожалуй, последнее, – если иметь в виду, что учительство и поучительность вещи противоположные. Учитель задает загадки, а не разгадки. И главной загадкой всегда является он сам.

Асаркан был для нас учителем, потому что в загадочности его облика и поведения ясно читалось предложение о мире – о новом мире. Он даже не предлагал это, а почти навязывал – с помощью разнообразных – часто тончайших, иногда довольно резких – провокаций. С ним всегда приходилось быть настороже, не расслабляться. Сильнее всего действовали его язвительные резоны или просто его интонация, ставящая все на свои места. Его тон был легким и окольным, без всякой, так сказать, вычурности. Только постоянные стремительные партизанские действия.

Мне кажется, его стиль развился из убеждения, что едва ли не весь запас слов и понятий советского человека – это продукт «второй свежести», годный только для сносок, комментариев и тому подобного. Для той самой «этиографии». Для чего-то, что в принципе должно быть набрано петитом. И такая, что ли, убористость высвобождала то чистое, пустое пространство, которое возможно было (или следовало) заполнить.

Все это прояснялось много позже и еще не прояснилось окончательно. Но всегда ощущалась какая-то необъяснимая значительность в его безыдейных идеях, в самом его существовании, упорно настаивающем как раз на собственной незначительности. Асаркан смотрел на жизнь прямо и отстраненно, замечая все швы и накладки – то, что прозевали, на что не обратили внимания. И видел ее своеобразно: как странный, часто смешной коллаж, где все интересное, непредсказуемое и неповторимое появляется только в случайных разворотах, загибах или на стыке разных фактур.

Собственно, я описываю его открытки. Но не случайно же он потратил на них жизнь.

Где-то в начале переписки Саша сообщил мне, что в почтовом отправлении важно не содержание, но и не сам факт письма. Важна законченность. И подсчитал, что в моем последнем письме можно уместить еще одиннадцать строчек. К слову «законченность» у меня теперь есть кое-какой комментарий.

За первые четыре месяца 2003 года пришли восемнадцать открыток, из них девять в апреле. Такой эпистолярной активности не было никогда, я поделился радостью с окружающими, и эта информация как-то дошла до Саши. Ответ последовал незамедлительно: «Мне хотелось бы верить, что я пишу не часто (и не нечасто), а либо в ответ, либо по необходимости (т. е. когда есть сюжет), но теперь я буду следить за собой строже и постараюсь такое впечатление сгладить».

Это и были последние слова последней, в сущности, открытки. Она пришла в середине мая, за ней еще одна – просто уведомление о посылке книги. А потом уже ничего не было.

Библиографическая справка

ВАНЯ, ВИТЯ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Знамя. 2001. № 8.

ИЗ ОДНОГО ЯЩИКА

Новая русская книга. 2002. № 1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: