Борис Соколов - Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала»

- Название:Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русич

- Год:1999

- Город:Смоленск

- ISBN:5-88590-956-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала» краткое содержание

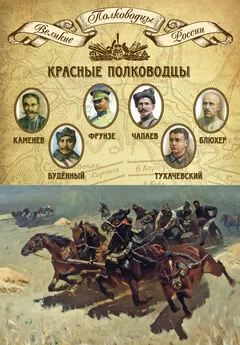

В лагере белой эмиграции Тухачевского считали беспринципным карьеристом, готовым проливать чью угодно кровь ради собственной карьеры. В СССР, напротив, развивался культ самого молодого командарма, победившего Колчака и Деникина. Постараемся же понять где истина, где красивая легенда, а где злобный навет…

Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

6 августа польское главное командование отдало знаменитый «приказ о перегруппировке», считающийся началом Варшавской операции. Северо-Восточный польский фронт предполагалось отвести на Вислу. Одновременно было решено «принять генеральное сражение у Варшавы». Польский план, согласно этой директиве, заключался в следующем: «1) связать противника на юге, прикрывая Львов и нефтяной бассейн (район Дрогобыча. — Б. С.); 2) не допустить обхода на севере вдоль германской границы и ослабить размах противника путем кровавого отражения ожидающихся атак его на Варшавский тет-де-пон (предмостное укрепление на правом берегу Вислы. — Б. С.); 3) для центра — наступательная задача: быстро сосредоточить на нижнем Вепше маневренную армию с задачей ударить на тыл и фланги противника, наступающего на Варшаву, и разбить его; группа войск на верхнем Вепше, собранная для прикрытия сосредоточения маневренной армии с востока и юго-востока, будет содействовать маневренной армии в северо-восточном направлении». С польского Юго-Восточного фронта на север во вновь формируемую 5-ю армию перебрасывалась 18-я дивизия, отбившая Броды у конницы Буденного. Эта армия под командованием генерала Владислава Сикорского, будущего главы польского эмигрантского правительства в Лондоне, 14 августа перешла в наступление и потеснила 15-ю советскую армию. Благодаря этому Тухачевский еще более утвердился в том, что главные польские силы сконцентрированы на севере, и продолжал осуществлять свой план. Кавкорпус Гая 16 августа форсировал Вислу и занял Влоцлавск. Дивизии 3-й армии вторглись в Данцигский коридор и к 18 августа заняли Сольдау и Страсбург. Таким образом, советским войскам наконец-то удалось перерезать основную транспортную артерию, по которой шла в Польшу французская помощь. Но было уже слишком поздно. Польская ударная группировка, названная Средним фронтом, закончила сосредоточение на Вепше и перешла к решительным действиям.

Пилсудский лично возглавил войска Среднего фронта. Он так объяснил свое решение: «Я хорошо помнил, что большая часть моих сил, собранных в Варшаве, пришла в столицу после целого ряда поражений и неудач. Уменьшение числа войск, находящихся в городе, вывод из него хотя бы нескольких частей — это представлялось мне небезопасным. Так что же, десять дивизий, почти половину польской армии, обрекать на пассивное бездействие? Вот вопрос, который я себе задавал… Любой вариант упирался в недостаток силы, показывая всю бессмысленность борьбы или увеличивая до невероятных размеров риск, перед которым пасовала логика. Всё представлялось в черном цвете, навевало безысходность и тоску… Контратака, независимо от того, каким количеством сил она будет проводиться, должна управляться одним командующим… Самая трудная задача выпадала на долю того, кто, будучи самым слабым, должен был выказать силу и, вопреки здравому смыслу, решить исход сражения. Я с самого начала решил, что ни от кого из своих подчиненных не могу требовать, чтобы этот абсурд он возложил на свои плечи, и если уж я, как верховный главнокомандующий, закладываю этот абсурд в основу своего решения, то я должен взять на себя и выполнение наиболее абсурдной его части. Поэтому я утвердился в мысли, что контратакующей группой — неважно, сильной или слабой — я буду командовать лично. На эту мысль меня навело и нежелание в ходе решающей операции находиться под давлением наших мудрствующих трусов и паникеров.

Сопоставив несколько раз все возможные варианты, я определил для себя две вещи: отвести на юг главные силы нашей 4-й армии, рискнув создать прикрытие с юга, и забрать из его состава две дивизии, которые я считал лучшими, — 1-ю и 3-ю легионеров. Затем я окончательно решил, что контратаку поведу сам, хотя и отдавал себе отчет, что тем самым могу внести беспорядок в управление, так как беру на себя непосредственное командование лишь небольшой частью тех войск, для которых я оставался верховным главнокомандующим».

Генерал Розвадовский 6 августа предложил сосредоточить 4-ю армию в районе Гарволина и ударить на север против советской группировки, атакующей Варшаву. Пилсудский счел этот вариант слишком рискованным: превосходящие силы Западного фронта легко могли сбросить армию генерала Сикорского в Вислу (в том районе не было мостов и переправ). Маршал приказал ей отходить на юг, а две дивизии легионеров перебросить из состава Южного фронта для усиления контрударной группировки. 6-й польской армии было предписано отходить к Львову. Пилсудский предусмотрел и меры на случай, если Конармия попытается прийти на помощь Тухачевскому: «Если же Буденный двинется на север, то вся наша конница и лучшая пехотная дивизия должны немедленно пойти вслед за ним и любыми способами помешать его продвижению. Посовещавшись, в качестве района сосредоточения мы выбрали место, защищенное сравнительно широкой рекой Вепш, с опорой левого фланга на Демблин. Тем самым прикрывались мосты и переправы как через Вислу, так и через Вепш».

13 августа Пилсудский вступил в командование Срединным фронтом и прибыл в его штаб в Пулавах на правом берегу Вислы. Польскому «верховному вождю» предстояло помериться силами с победителем российского «верховного правителя». Пожалуй, единственный раз за всю гражданскую войну Тухачевский имел против себя полководца, достойного его таланта, и войска, значительно отличающиеся по боевому духу от наспех, буквально из-под палки набранных белых армий Колчака и Деникина. В отличие от польского главкома, командующий Западным фронтом предпочел следить за решающими событиями под Варшавой издалека, все время оставаясь во фронтовом штабе в Минске. Может быть, это было ошибкой. Не исключено, что на месте Тухачевскому все же удалось бы разглядеть грозящую опасность, и если не предотвратить катастрофу, то уменьшить ее размеры. Впрочем, только из Минска он имел более или менее надежную связь со всеми подчиненными армиями, и не было гарантий, что при перемещении на запад можно будет поддерживать ее хотя бы на прежнем уровне. Так что, кто знает, не было бы даже хуже, если бы Тухачевский перед началом наступления на Варшаву решил перебраться, скажем, в Брест, в штаб Мозырской группы.

Потом, после войны, Тухачевский объяснял свое поражение численным превосходством противника и невыполнением командованием Юго-Западного фронта распоряжения главкома о переброске под Варшаву 1-й Конной армии. Ну, насчет численного превосходства он, безусловно, не оригинален. Во все времена и у всех народов проигравшие старались списать неудачи на численный перевес неприятеля, даже тогда, когда такого перевеса и в помине не было. Если почитать, например, советскую историографию Великой Отечественной, то создастся стойкое впечатление, что немцы превосходили Красную Армию в людях и технике вплоть до 43-го года, а порой — и в 44-м и чуть ли не в 45-м. Что же касается проблемы поворота армий Юго-Западного фронта на Варшаву, то она дискутировалась в Советском Союзе с начала 20-х и вплоть до начала 90-х и, в зависимости от политической конъюнктуры, решалась то в пользу Сталина, Егорова, Ворошилова и Буденного, то в пользу Тухачевского и Реввоенсовета Западного фронта. Посмотрим, как же обстояло дело в действительности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: