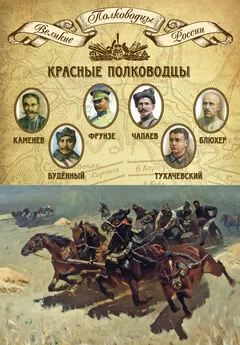

Борис Соколов - Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала»

- Название:Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русич

- Год:1999

- Город:Смоленск

- ISBN:5-88590-956-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала» краткое содержание

В лагере белой эмиграции Тухачевского считали беспринципным карьеристом, готовым проливать чью угодно кровь ради собственной карьеры. В СССР, напротив, развивался культ самого молодого командарма, победившего Колчака и Деникина. Постараемся же понять где истина, где красивая легенда, а где злобный навет…

Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «красного маршала» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Польский «верховный вождь» полагал, что в Красной Армии процент бойцов по отношению к общему числу едоков, из-за более жестких дисциплинарных мер против дезертиров и уклоняющихся от участия в бою, был существенно выше, и оценивал его до 25 процентов. Поскольку в составе Западного фронта в августе 1920 года числилось около 795 тысяч человек, то на период Варшавского сражения Пилсудский оценивал силы Тухачевского в 130–150 тысяч бойцов, а противостоявшие им польские войска — в 120–180 тысяч. Такая оценка кажется ближе к истине, чем та, что содержится в «Походе за Вислу». Вспомним, что тот же Будберг сетовал в период тяжких поражений колчаковских армий: «В неуспехе фронта виноваты те, которые позволили армии распухнуть до 800 тысяч ртов при 70–80 тысячах штыков…» Совершенно невероятно, чтобы во время победоносного марша на Варшаву Красная Армия имела столь ничтожную долю штыков и сабель, как и подвергшаяся разгрому и стремительно разлагавшаяся армия адмирала Колчака. К тому же после варшавской катастрофы более 80 тысяч человек из состава Западного фронта попали в польский плен, а еще более 40 тысяч оказались интернированы в Восточной Пруссии. В основном это были те, кого на военном жаргоне именуют штыками и саблями — тылы-то ведь успели убежать за Западный Буг и спастись. Кроме того, многие бойцы и командиры нашли смерть в бою, а некоторой, хотя и небольшой части боевых подразделений Западного фронта удалось избежать гибели. Каким же образом взялось свыше 100 тысяч пленных и интернированных, если, по уверениям Тухачевского, его фронт располагал всего 70000 штыков и сабель? Нет, по всей вероятности, в Варшавском сражении силы противников были равны. Не исключено даже, что Тухачевский имел небольшое численное превосходство, но оно никак не могло ему помочь. План Пилсудского заключался в том, что польская ударная группа последовательно громила красных по частям, оказываясь в каждый данный момент сильнее противостоявших ей войск: сначала Мозырской группы, а потом — разрозненно вступавших в бой дивизий 16-й армии.

Войска, наступавшие с рубежа реки Вепш, были лучшими в польской армии. 1-ю и 3-ю дивизии легионеров развернули из бригад легионеров, сформированных Пилсудским в составе австрийской армии в начале первой мировой войны. Их костяк составляли закаленные бойцы, с большим боевым опытом. Две другие дивизии, 14-я Познанская и 16-я Поморская, в значительной степени были укомплектованы кадровыми унтер-офицерами и солдатами германской армии, также прошедшими войну. Как отмечал польский военный историк капитан Генерального штаба Адам Боркевич, «обе эти дивизии… характеризовало воспитание на немецкой тактической доктрине, а именно: сплоченность в бою, обеспечение себе условий и средств боя…». Теми же качествами обладали и дивизии легионеров. Кроме того, польские войска были охвачены патриотическим подъемом и на Красную Армию смотрели как на наследницу царской, стремящуюся поработить Польшу.

Иные настроения господствовали в войсках Тухачевского, даже в самом боеспособном из них — 3-м конном корпусе. Сражавшийся в его рядах П. М. Давыдов, в ту пору командовавший бригадой, вспоминал, как начальник 10-й кавдивизии Томин докладывал Гаю: «Три полка моей дивизии в ходе утреннего боя с конниками первой польской армии откатились без моего ведома на пятнадцать верст к пограничной деревне Ленчик и ушли к немцам… Со мной осталось всего четыреста бойцов и командиров». Легкораненый комиссар корпуса Постнов вместе с политотделом присоединились к остаткам одной из стрелковых дивизий и перешли прусскую границу. Томин так рассказывал о состоянии и настроении своих бойцов: «После сегодняшнего боя моих полков и их позорного бегства за границу я не верю в наши возможности догнать фронт. Кони у нас никудышные, бойцы измотались и не верят нам, командирам, а верят тем, кто доказывает, что переход границы — лучший выход из создавшегося положения. Немцы разоружат нас, но не убьют, как могут сделать белополяки. Ведь наш корпус для пилсудчиков был грозой! Белополяки ненавидят нас. Помните, как поступили они, захватив в Новограде мой взвод? Все двадцать пять бойцов были убиты выстрелами в головы».

Тухачевский считал, что, если бы вовремя получил Конармию, можно было не только предотвратить разгром фронта, но и взять Варшаву. Много лет спустя он прервал вопрос одного из сотрудников штаба РККА В. Н. Ладухина о Варшавском сражении: «Не могу до конца понять, почему же вдруг в августе…» — характерной репликой: «На войне нередко случается „вдруг“. Но здесь было не совсем „вдруг“. Вы не первый, от которого я слышу этот вопрос. И всегда советую: обращайтесь, как и при всех сложных случаях, к Ленину. Ведь он ясно сказал, что мы переоценили тогда перевес наших сил. Это в равной мере относится и к главному командованию, и к командованию обоих фронтов — Западного и Юго-Западного». А в ответ на робкую попытку собеседника возразить, Михаил Николаевич продолжил: «Понимаю, вас интересуют частности. Но они неотделимы от общей причины. Командование Западного фронта, развивая наступление, имело все основания к концу лета двадцатого года внести некоторую поправку в оперативный план. Сергей Сергеевич Каменев не возражал против маневра армий Западного фронта севернее Варшавы. Он, как и я, вначале не особенно беспокоился за левый фланг Западного фронта, который предполагалось усилить тремя армиями с Юго-Западного фронта. Появление в намеченный срок даже одной Конной армии в районе Люблина сорвало бы контрудар Пилсудского…» Здесь Тухачевский ссылался на известные слова Ленина: «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти что до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка… Эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами». Задним умом и председатель Совнаркома, и командующий Западным фронтом оказались крепки.

В книге «Поход за Вислу» Тухачевский так изложил события, связанные с переподчинением 1-й Конной: «Главное командование, учитывая необходимость консолидации левого фланга Западного фронта, 11 августа в 3 часа отдает Юго-Западному фронту директиву о необходимости изменить группировку сил Юго-Западного фронта и в самом срочном порядке двинуть конную армию в направлении Замостье — Грубешов. Расчет времени и пространства показывает, что эта директива Главного Командования могла быть безусловно выполнена до перехода южной польской группировки в наступление. Если бы выполнение несколько и запоздало, то польские части, перешедшие в наступление, были бы поставлены перед неизбежностью полного разгрома, получив по тылам удар нашей победоносной конной армии». Командующий Западным фронтом был уверен, что против Конармии действуют только полторы польские кавалерийские дивизии и «украинские партизанские части». Под последними имеется в виду украинская армия генерала Павленко. Она насчитывала свыше 11 тысяч бойцов, но располагала всего 2 орудиями и 29 пулеметами и серьезной военной силы из себя не представляла. Однако Тухачевский ошибся. В тот момент против Конармии были сосредоточены куда большие силы — не только польская кавалерия, но и еще немалая толика пехоты. Пилсудский и тут не упустил повода посмеяться над поверженным противником: «В отношении наших действий у г-на Тухачевского есть еще одно странное недоразумение. Он утверждает, что мы вывезли из Восточной Галиции почти все войска, оставив там только украинские формирования Петлюры и генерала Павленко с одной кавалерийской дивизией. Правда, он сам сомневается в этом и уточняет, что кое-какие пехотные дивизии, как осколки нашей армии, там могли еще остаться. Но, одобряя в другом месте эту нашу смелость, он тем самым, как мне кажется, ищет возможность преувеличить собранные против него польские силы и одновременно обвинить своих южных коллег в том, что они не помогли ему во время разгрома под Варшавой. Однако дело обстояло совершенно иначе. Из нашей 6-й армии была вывезена только 18-я дивизия и небольшая часть конницы, а 12-я, 13-я и половина 6-й дивизии остались на месте. Кроме того, туда прибыла 5-я дивизия, сильно потрепанная в боях на севере…» Польский главнокомандующий вообще считал неосновательными расчеты Тухачевского на помощь со стороны 1-й Конной и 12-й армий, доказывал, что при любом развитии событий они не успели бы прибыть вовремя, чтобы повлиять на исход Варшавского сражения: «Признаюсь, что как во время самой войны, так… и при ее аналитическом разборе я не могу избавиться от впечатления, что г-н Тухачевский вовсе не рассчитывал на взаимодействие с югом, потому что он поставил себе такую далекую цель, как форсирование Вислы между Плоцком и Модлином… А достижение столь глубокой цели было бессмысленно связывать и с действиями 12-й армии, робко переминающейся с ноги на ногу у Буга, и с действиями потрепанной армии Буденного, которая в течение нескольких дней после неудачи под Бродами не подавала никаких признаков жизни. Если сосредоточение советских войск под Варшавой (чего, кстати, я ожидал) отодвигало г-на Тухачевского от 12-й армии на Буге более чем на 200 километров, то „поход за Вислу“ в ее нижнем течении за Варшавой (чего я совсем не ждал) добавлял к этому расстоянию еще добрую сотню километров, превращая в полную иллюзию взаимодействие с оставшейся где-то далеко на востоке 12-й армией».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: