Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Название:Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов краткое содержание

Книга об отечественных мореплавателях – исследователях океанов и морей – охватывает время от первых военных и торговых плаваний древних славян и до исследований, произведенных советскими людьми, вплоть до начала Великой Отечественной войны Советского Союза.

Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На Белом, Баренцовом и Карском морях плавания поморов продолжали развиваться и во время монголо-татарского ига. Увлекаемые промыслами тюленя и моржа, поморы совершали все более дальние плавания и попутно открывали новые острова и земли.

Это было время великих географических открытий поморов в западной части восточного сектора Арктики. Были открыты острова Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Шпицберген и другие.

Это было время, когда постепенно складывалась русская морская культура на нашем Крайнем Севере. Следы этой большой культуры сказываются до сих пор в необычайном богатстве морских слов и всякого рода морских пословиц и прибауток. Для каждой самой маленькой детали поморских судов, для каждого мало-мальски примечательного места морского побережья, для каждого явления морского прилива, для каждой формы и движения морского льда у поморов были свои особые, ни у кого не заимствованные названия.

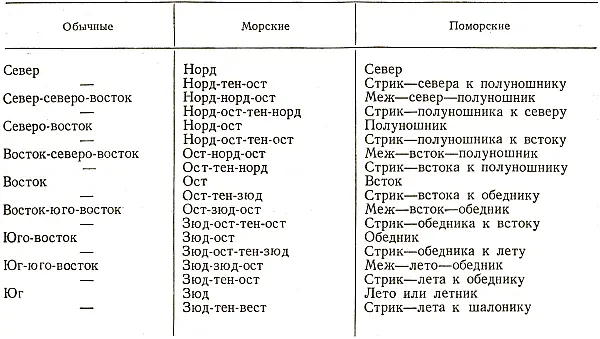

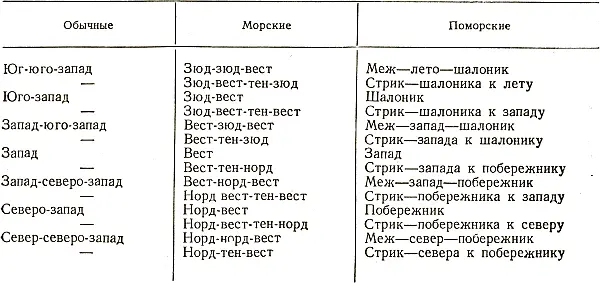

Для подтверждения можно привести множество примеров, но об этом достаточно свидетельствует прилагаемая сравнительная таблица направлений: 1) обычных в русском языке, 2) заимствованных при Петре Первом от иностранцев и до сих пор принятых на морских судах и, наконец, 3) названия направлений, до сих пор бытующих среди поморов.

Другим подтверждением древности морской культуры поморов и одновременно доказательством давнего освоения русскими Шпицбергена является груманланский эпос.

О высокой морской культуре поморов XVI в. свидетельствовали и иностранцы. Выше уже приводилось мнение английского мореплавателя Ст. Барроу, плававшего в 1556 г. к Новой Земле и Вайгачу, о том, что «русские были смелыми и хорошими мореходами и суда их шли быстрее английских». Во время стоянки на якоре в Кольском заливе Барроу записал: «Мы ежедневно видели, как вниз по заливу спускалось много русских лодей, экипаж которых состоял по меньшей мере из 24 человек, доходя на больших до 30». Лодьи эти шли на север и на Печору для промысла моржа и семги. Когда Барроу на своем судне «Серчтсрифт» покидал Кольский залив, одновременно с ним выходили в море и русские лодьи. При этом Барроу отметил: «плывя по ветру, все лодьи опережали нас. Впрочем, согласно своему обещанию Гавриил (кормщик одного из русских судов.—Н. 3.) и его друг часто приспускали свои паруса и поджидали нас». В Мезени Барроу встретил двадцать лодей. Много русских лодей встречал он и у Новой Земли и у Вайгача.

Тот же Барроу свидетельствует, что русский по имени Лошак рассказывал ему о Новой Земле и о морском пути в Обь. Англичан поражали не только знания русских навигационной обстановки, но и их умение «мудро предвидеть погоду». [37]

Названия направлений [38]

Продолжение

Примечания:

1. У мезенцев вместо «шалоника» употребляется «паужник» и вместо «побережника» – «глубник».

2. «Шалоник», вероятно, перешел от новгородцев с озера Ильмень, в которое река Шелонь впадает с юго-запада.

3. «Паужник» произошел от того, что при положении солнца на этом направлении промышленники «паужинают», или «вечеряют».

4. «Побережник» – направление Мурманского берега, около которого «поморцы более плавают».

5. «Глубник» ведет от Мезени в море на глубину.

О частых встречах с русскими судами в Баренцовом и Белом морях и о морской культуре русских промышленников свидетельствовали и другие иностранные мореплаватели XVI века.

Уже подчеркивалось, что одним из главных побуждений, увлекавших русских мореходов к Новой Земле, на Шпицберген и в Карское море по Северному морскому пути, были промыслы морского зверя. Моржи и пушнина влекли их все далее на север и на восток.

Но было бы совершенно несправедливо думать, что только стремление к наживе увлекало поморов на Крайний Север. Многие из них, наследуя навыки своих предков на Белом и Баренцовом морях, одновременно с промыслами увлекались чисто географическими открытиями. Открывая новые острова, новые бухты, мореходы задавались вопросом: а что лежит дальше за этим островом, за этим мысом? В дальнейшем мы встретимся со многими исторически доказанными плаваниями русских на свой риск и страх, преследовавшими, попутно с промыслами, разрешение ряда географических вопросов.

Глава II. XVII век

1. Первые плавания русских вдоль северных берегов Сибири

В России в конце XVI и начале XVII в. совершались новые великие исторические события. В 1581–1584 гг. дружина Ермака Тимофеевича подготовила присоединение к Русскому государству Западной Сибири, а уже в 1639 г. отряд Ивана Юрьевича Москвитина вышел у устья реки Ульи к Охотскому морю и основал здесь ясашное зимовье.

Так же быстро спустились русские по рекам к Северному Ледовитому океану и начали осваивать его берега.

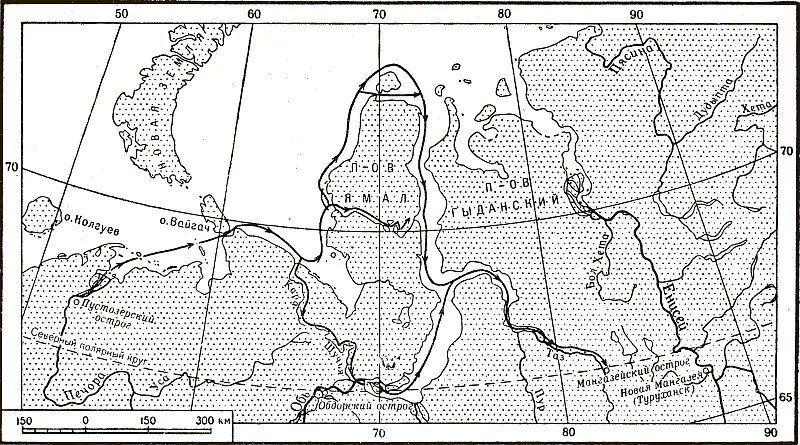

В 1601 г. на реке Таз, в Обско-Енисейском междуречье, был основан город Мангазея. В этот город частью по волокам через полуостров Ямал, частью в обход Ямала морем, ежегодно из Поморья приходили суда с товарами, обмениваемыми на пушнину и моржовые бивни, привозимые местным населением.

О том, как совершались плавания из Белого моря в Мангазею, свидетельствует записанный рассказ промышленника из Пинеги Льва Иванова Шубина, по прозвищу Плехана.

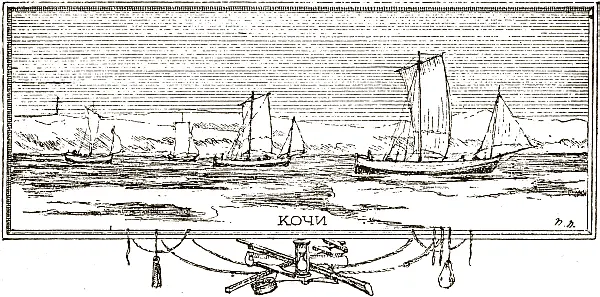

В 1601 г. Шубин в отряде из четырех кочей, на которых находилось всего сорок человек, вышел из Холмогор. Проникнуть в том же году в Карское море не удалось и пришлось перезимовать в Пустозерске. В 1602 г. кочи прошли через Югорский Шар в Карское море и вошли в реку Мутную полуострова Ямал. Следуя дальше частью по рекам, частью по волокам, отряд прошел в Обскую губу и по реке Таз достиг Мангазеи [39].

Шубин совершал такие же походы и в дальнейшем, вплоть до правительственного запрещения плаваний в Мангазею.

Пути из Печоры в Мангазею в XVII веке.

Недавние археологические раскопки показали, что Мангазея была очень крупным торговым и промышленным центром. Здесь обнаружены остатки четырех церквей, сотни домов, груды окалины (здесь выплавляли чугун из местных руд), следы гончарной промышленности. Поморы принимали в мангазейской торговле самое деятельное участие. Так, в 1610 г. Мангазею посетило 16 кочей, на которых было 150 человек. Из Мангазеи в иные годы вывозилось до 100 тысяч соболиных шкурок. Промыслы и обменные операции в Западной Сибири в это время стали безопаснее и выгоднее промыслов на Шпицбергене и на Новой Земле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анчутка - За море-океан [СИ]](/books/1071255/anchutka-za-more-okean-si.webp)