Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Название:Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов краткое содержание

Книга об отечественных мореплавателях – исследователях океанов и морей – охватывает время от первых военных и торговых плаваний древних славян и до исследований, произведенных советскими людьми, вплоть до начала Великой Отечественной войны Советского Союза.

Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме зарисовок льдов, было сделано много фотографий. Но самые любопытные результаты дали записи на кинопленку работы «Ермака» во льдах. Такая киносъемка была первой в истории изучения льдов и долгое время оставалась единственной. Мало того, это было вообще первое применение кинематографа для научных целей.

Макаровым было сделано много океанологических станций, т. е. измерений температур и удельных весов морской воды на глубинах, в некоторых случаях до 2500 метров.

Гидрометеорологические наблюдения обычного типа велись в продолжение всего плавания. В дополнение к ним температуры поверхностной воды записывались водяным термографом, предложенным Макаровым еще в 1889 году. Макаров описывает этот термограф следующим образом:

«… в подводной части к носу на глубине 3–4 футов, с внутренней стороны корабля, к обшивке крепится кран. Вследствие выступа решетки за борт вода на ходу протекает все время через кран и омывает ртутную спираль, приводящую в движение стрелку термографа». [390]Как и всегда, Макаров произвел исследование точности этого прибора. Он справедливо указывает, что «Ермак» «первое судно, на котором установлен водяной термограф».

Глубоководные океанологические наблюдения Макаров начал сразу же после выхода «Ермака» из Тромсё в океан. Одновременно начались сборы образцов грунта и донных организмов специальным тралом.

Кроме того, во время экспедиции велись магнитные наблюдения, определения земной рефракции и многие другие. Таким образом, программа работ была весьма разносторонней, и в этом отношении экспедицию на «Ермаке» можно поставить в ряд с лучшими из океанологических экспедиций.

Макаров объясняет, почему именно был выбран для двух первых пробных плаваний «Ермака» район к западу от Шпицбергена. Он считал, что «прежде всего надо убедиться, что „Ермак“ может побороть полярные льды, и для этого самое лучшее место находится к северу от Шпицбергена, ибо, в случае поломки винтов или других неблагоприятных обстоятельств, движением льда ледокол вынесло бы на свободную воду в сравнительно короткий промежуток времени. Совсем другая обстановка получилась бы, если бы судно застряло в других местах, не на струе течения, направляющегося в пролив между Шпицбергеном и Гренландией».

Интересны также соображения Макарова о плане его экспедиции в 1901 году.

«Места к востоку от Земли Франца-Иосифа мне представляются особенно интересными, так как есть некоторая вероятность найти там острова. Мне кажется, что если бы там не было островов, то в пролив между северной оконечностью Новой Земли и Землею Франца-Иосифа должен был бы направляться довольно значительный поток полярных льдов. Между тем этого нет… Нет никакого сомнения, что посещение еще не посещаемых мест к востоку от Земли Франца-Иосифа и интереснее и эффективнее, чем опись островов Новой Земли… но я все-таки придерживался программы, начинавшейся с исследования Новой Земли». [391]

Вспомним, что во времена Макарова Северная Земля, острова Визе и Ушакова еще не были открыты. В данном случае он повторял высказывания Ломоносова и Кропоткина.

Материалы экспедиции на «Ермаке» были обработаны и опубликованы Макаровым в 1901 году. Кроме того, многие наблюдения этой экспедиции были переданы разным лицам и были опубликованы уже после его гибели во время русско-японской войны.

Заканчивая обзор деятельности Макарова как океанографа, невольно хочется перефразировать заключительные слова его предисловия к книге «„Витязь“ и Тихий океан» и сказать: Да найдут в трудах Макарова грядущие поколения моряков пример служения науке.

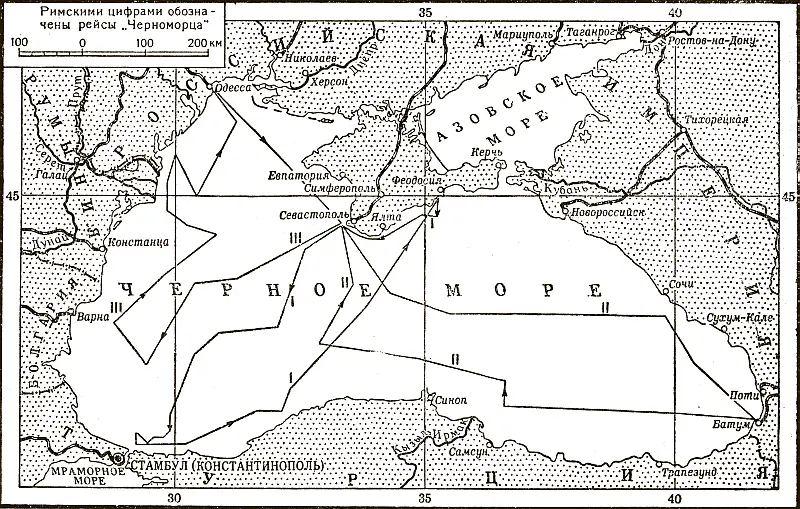

7. Первая океанологическая экспедиция на Черном море

(1890–1891)

Замечательные исследования Макарова в Босфоре в 1881–1882 гг. и на Тихом океане в 1886–1889 гг. привлекли внимание к вопросам океанологии, прежде всего к океанологии своих отечественных морей. В частности, оказалось, что хотя Черное море и положено довольно точно на карту, но о его океанологическом режиме известно очень мало и даже рельеф дна его глубоководной части не выяснен.

Во время Крымской войны англичане измерили 13 больших глубин на линии Севастополь – Босфор, из которых наибольшая оказалась равной 1670 метрам. В 1868 г. профессор В. Лапшин, плавая на корвете «Львица», измерял глубины между Феодосией и Адлером, причем наибольшая оказалась равной 1870 метрам.

Определения температуры и удельного веса морской воды производились Ф. Ф. Врангелем, В. Лапшиным и С. О. Макаровым только в прибрежных районах и до глубин, не превышающих 1000 метров.

В 1889 г. в своем проекте исследования Черного моря геолог Н. И. Андрусов так охарактеризовал изученность Черного моря:

«Располагая весьма значительным числом определений глубины для мелководной полосы северо-западного берега Черного моря, мы не имеем для восточного и южного берегов достаточно данных для того, чтобы очертить точно стосаженную линию. Еще менее мы знаем о подробностях рельефа внутренней части дна Черного моря… В подобном же состоянии находятся и вопросы о распределении солености, плотности, температуры воды, о течениях в Черном море, о прозрачности его воды, о глубине, на которую распространяется в нем действие волн и течений». [392]

Проект Андрусова встретил живейшее сочувствие в научных кругах и по ходатайству Русского Географического общества Морское министерство предоставило в 1890 г. для исследования Черного моря канонерскую лодку «Черноморец». Начальником экспедиции был назначен Иосиф Бернгардович Шпиндлер, уже известный своими работами в области морской метеорологии, и гидрограф Федор Федорович Врангель, до того много работавший на Черном море.

Экспедиция продолжалась с 14 июня по 14 июля 1890 года. За это время было сделано 60 океанологических станций, из них 37 глубоководных, 889 измерений температуры воды на разных глубинах, 446 определений удельного веса, 13 драгировок. Кроме того, были выполнены первые измерения относительной прозрачности моря путем опускания на глубину электрической лампочки.

Плавание экспедиции Шпиндлера на «Черноморце» (1890).

Результаты экспедиции были очень велики.

Во-первых, было доказано, что дно центральной части Черного моря представляет собой исключительно ровную, вытянутую приблизительно с запада на восток чашу с наибольшей глубиной 2244 метра.

Во-вторых, было доказано, что температура воды, начиная с глубины 200 м и до дна удивительно однообразна – около 9°. Соленость на этих глубинах очень медленно увеличивается ко дну (до 22‰) и в то же время резко отличается от солености слоев, расположенных выше (около 17‰).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анчутка - За море-океан [СИ]](/books/1071255/anchutka-za-more-okean-si.webp)