Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Название:Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов краткое содержание

Книга об отечественных мореплавателях – исследователях океанов и морей – охватывает время от первых военных и торговых плаваний древних славян и до исследований, произведенных советскими людьми, вплоть до начала Великой Отечественной войны Советского Союза.

Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2–4 октября 1920 г. все суда благополучно вернулись в Архангельск. Они привезли 8600 т муки и 1700 т других грузов, в том числе пушнины на 12 миллионов золотых рублей. Пушнина, шерсть, конский волос и другие товары предназначались для обмена с заграницей на машины и промышленные товары, в которых Сибирь особенно нуждалась.

Карские экспедиции с тех пор проводились ежегодно. За их подготовкой внимательно следил сам Ленин. Он хорошо знал, что Арктика не прощает упущений. Сохранился замечательный документ – ленинская записка, направленная управляющему делами Совета Народных Комиссаров в связи со снаряжением Карской экспедиции 1921 года.

«Запросите факты, проверьте их. Проверьте лично и дважды. Потом поговорите по прямому проводу… Без всего этого я не поверю, ч[то] дело ОБЕСПЕЧЕНО» [406].

Для Карской операции 1921 г. за границей было закуплено около 9000 т машин и других товаров, а также пять пароходов водоизмещением около 3000 т каждый. В Архангельске пароходы были оборудованы для ледового плавания – корпуса их были подкреплены, установлены радиостанции и т. п. Кроме того, в 1921 г. вступил в строй ледокол «Александр Невский», заказанный еще царским правительством и переименованный в связи с поднятием на нем советского флага в ледокол «Ленин». Этот ледокол и возглавил проводку судов экспедиции. Кроме того, в Архангельске был сформирован отряд из трех ледокольных пароходов, четырех транспортов и нескольких лихтеров.

Одновременно в устья Оби и Енисея с грузами хлеба и сырья было направлено из Сибири десять пароходов и двадцать восемь барж. Вторая Карская операция была проведена еще более четко, чем первая. Всего в Сибирь было завезено 10 640 т и вывезено 13 720 т грузов.

Карские операции проводились и в последующие годы. Так, постепенно и настойчиво, с применением современной организации и техники, осваивался древний русский морской путь из Белого моря в устья великих сибирских рек.

3. Первое плавание экспедиционного судна «Персей»

(1923)

Как мы видели, декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным 10 марта 1921 г. В. И. Лениным, был учрежден Пловучий морской научный институт, задачей которого было всестороннее и планомерное исследование северных морей и земель.

В том же году большая группа научных сотрудников нового института на ледокольном пароходе «Малыгин» вышла из Архангельска. За сорок семь дней плавания она выполнила ряд научных наблюдений в Баренцовом и Карском морях. Было сделано шестьдесят комплексных океанологических станций, все время производились тщательные и разнообразные метеорологические наблюдения.

К производству многих океанологических работ ледокольный пароход «Малыгин» не был приспособлен. Кроме того, он был нужен для Карских операций. Поэтому с самого образования института многие из его сотрудников мечтали о постройке специального экспедиционного судна, во-первых, приспособленного для плавания во льдах, во-вторых, оборудованного специальными лабораториями, лебедками, тралами и другими приспособлениями. Постройку такого судна удалось завершить благодаря исключительной энергии ученого-большевика – Ивана Илларионовича Месяцева, впоследствии доктора биологических наук, профессора Московского университета и декана физико-математического факультета.

Экспедиционное судно института «Персей» было построено из корпуса деревянной шхуны, заложенной в 1916 г. для морских зверобойных промыслов у Земли Франца-Иосифа. Главная машина и котел взяты с затонувшего в 1916 г. морского буксира. Все остальные судовые части были отысканы в Архангельске на разоружавшихся судах.

Переустройство корпуса (замена шпангоутов, обшивки, устройство трюмов, лабораторных помещений и кают) производилось под руководством замечательного архангельского мастера по деревянному судостроению Василия Федоровича Гостева. Всеми работами по восстановлению судна с энтузиазмом руководили инженеры-кораблестроители В. Н. Цапенко и А. С. Воронич. Много труда и любви, много выдумки вложили в дело постройки «Персея» рабочие Архангельского судостроительного завода. Студенты и аспиранты Московского университета – молодые сотрудники института – буквально дневали и ночевали на «Персее». Вряд ли когда-либо корабль строился с такой заботой и увлечением, как «Персей».

7 ноября 1922 г., в день пятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, «Персей» был спущен на воду. Весной 1923 г. он вышел в Белое море на испытание как самого судна, так и всякого рода научных устройств и приборов. Попутно «Персеем» было выполнено в Белом море 17 океанологических станций.

В том же году «Персей» отправился в свое первое серьезное плавание. Возглавлял экспедицию И. И. Месяцев, командовал судном Павел Ильич Бурков. Автор участвовал в этом плавании гидрологом.

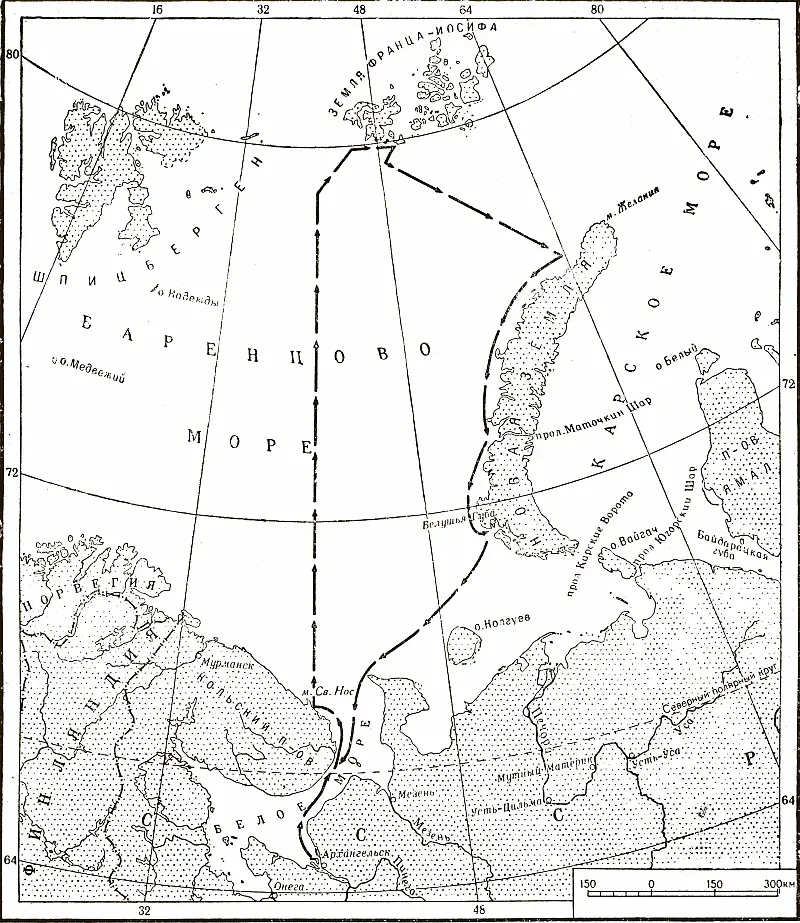

Первое плавание «Персея» (1923).

Выйдя из Архангельска 21 августа, «Персей» 23 августа подошел к Святому Носу и от него начал подниматься на север по 41° в. д. По пути производились полные океанологические станции через каждые 30 миль и измерялись глубины через каждые пять миль.

На этом переходе выявились прекрасные мореходные качества «Персея». На нем можно производить океанологические станции почти в любую погоду. Надо было только повернуть «Персей» против ветра и волны и затем удерживать его в этом положении почти на месте, давая соответствующие ходы машиной. Конечно, для этого необходимы некоторые навыки. Однако этих навыков еще не было, и потому, дойдя до 69° с. ш. и встретив здесь жестокий ветер, мы вынуждены были прекратить океанологические работы. Мы прошли без работ до 72° с. ш., у которой утихнувшие ветер и волна позволили возобновить исследования.

Готовясь к экспедиции, мы прочли всю доступную тогда русскую и иностранную литературу о плаваниях по Баренцову морю. Лично я плавал в Баренцовом море в 1912 г. и в моей памяти оставались впечатления о тяжелых ледовых условиях того года. Поэтому, начиная приблизительно с 76° с. ш., стали ожидать близкой встречи со льдами. Однако льдов не оказалось вплоть до самой Земли Франца-Иосифа, к которой «Персей» подошел 30 августа. Состояние льдов в 1923 г. в Баренцовом море было исключительно благоприятным. К сожалению, экспедиция не смогла воспользоваться этими благоприятными условиями для производства исследований в высоких широтах Баренцова моря, в частности в районе Земли Франца-Иосифа. Угля было израсходовано больше, чем рассчитывали. Кроме того, вследствие одной из случайностей, предусмотреть которые иногда бывает невозможно, еще на подходе к Земле Франца-Иосифа «Персей» оказался без пресной воды для питания котла. Работа опреснителя, понятно, увеличила расход угля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анчутка - За море-океан [СИ]](/books/1071255/anchutka-za-more-okean-si.webp)