Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Название:Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зубов - Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов краткое содержание

Книга об отечественных мореплавателях – исследователях океанов и морей – охватывает время от первых военных и торговых плаваний древних славян и до исследований, произведенных советскими людьми, вплоть до начала Великой Отечественной войны Советского Союза.

Отечественные мореплаватели —ё исследователи морей и океанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нельзя думать, что новгородцы, совершавшие в XI в. походы на Печору и Югру, весь длинный путь от Новгорода до Урала совершали по неизвестным необжитым районам. Таким образом, если согласно летописям новгородцы уже к концу XI в. освоили военные и торговые пути в Зауралье, то надо считать, что на берегах Белого моря они появились не позже конца X века.

3. Начало русской морской культуры на севере

На Белом и Баренцовом морях русские встретились с условиями мореплавания, совершенно отличными от привычных им условий на Черном, Азовском, Каспийском и Балтийском морях. Здесь они впервые почувствовали великое «дыхание океана» – приливы и отливы. Здесь они впервые ознакомились с условиями плавания среди морских льдов.

Для русских, населявших берега Балтийского, Черного и Каспийского морей, эти моря были главным образом путями торговли и войны, продолжениями речных путей. Плавания по морю начинались после того, как впадающие в него реки и приустьевые участки освобождались от льдов, и прекращались с наступлением заморозков.

Для поморов – русских поселенцев на берегах Белого и Баренцова морей – море было не только путем сообщения, – оно было главнейшим средством существования. Природные условия берегов Белого и, в особенности, Баренцова морей ограничивали земледелие. «Неродимые» это были «землицы». Море давало поморам рыбу и морского зверя, т. е. пищу и одежду. Кроме того, они обменивали свою добычу на хлеб и на другие необходимые им припасы.

На других морях наши предки ловили рыбу у берегов, плавали вдоль берегов и уходили в открытое море не больше, чем на несколько суток. Поморам, при значительно более суровых климатических условиях, приходилось уходить в море на промыслы на недели, месяцы и даже годы.

Борьба за существование сделала поморов настоящими мореплавателями. Им не у кого было учиться. Они сами должны были изучать законы приливо-отливных явлений, время их смены, приливные колебания уровня моря, скорости и направления приливных течений. Они сами должны были изучать законы образования, существования и таяния морских льдов, их движения под влиянием ветров и приливов. Мало того, поморы сами должны были выработать свои особые приемы кораблестроения, особые типы судов, приспособленных для ледового плавания.

Поморы использовали легкие плоскодонные суда своих предков, удобные для преодолевания волоков. Но они научились вытаскивать их на берег, успешно используя приливные колебания уровня моря, они научились вытаскивать свои суда и на льды. Они научились приделывать к своим сравнительно небольшим судам полозья, облегчавшие перевозку их по снегу и побольшим ледяным полям, В снаряжение поморских судов входили специальные вороты, которые в случае нужды закреплялись на берегу или на ледяных полях. С их помощью суда вытаскивались на берег или на льды.

Несправедливо мнение, что практиковавшееся у поморов скреплениебортовых досок вицей, т. е. сшивание их гибкими прутьями можжевельника или ели, а не гвоздями и болтами, свидетельствовало о низкой кораблестроительной технике поморов. Дело обстояло иначе. Железные гвозди и болты ржавели, при постоянных толчках судов о льды они расшатывались и на судах появлялась течь. Корпуса сшитых судов были более упругими. Кроме того, вица в воде разбухала и плотно закупоривала отверстия. Поэтому, хотя «шитики» строить гораздо труднее, чем «гвоздянки» (суда, скрепленные гвоздями), шитики строились даже в XIX веке. Этими соображениями объясняется такая же техника судостроения у южных средневековых мореплавателей – например, арабов, хорошо знакомых с употреблением железа.

Некоторые считали признаком отсталости поморов в парусном деле также и то, что они не пользовались сложным парусным вооружением, в частности уже появившимися в то время на западе риф-сезнями, позволяющими, собирая паруса в складки, уменьшать их площадь в штормовую погоду. Дело в том, что поморам во время плаваний приходилось часто испытывать обледенение парусов. Естественно, что при таких условиях парусное вооружение поморских судов должно было быть по возможности простым. Брать рифы с помощью риф-сезней тогда, когда парус обледенел, совершенно невозможно. Поэтому у поморов основными в сущности были штормовые паруса. При маловетрии поморы увеличивали парусность своих судов, прикрепляя к основным парусам особые парусные полки.

В связи с обледенением парусов надо напомнить также об использовании поморами ровдужных (замшевых, выделываемых из шкур оленя) парусов, которые не столь быстро обледеневают.

Поморам постоянно приходилось возиться с жиром добытых ими моржей и тюленей, и они сделали важное открытие: успокоение морских волн выливаемым на поверхность моря маслом. Вот что по этому поводу писал Николай Яковлевич Озерецковский:

«Средство сие состоит в ворванном сале, которое во время заплескивания судна льют в море, или пускают подле боков судна мешки, наполненные оным. Средство сие издревле нашим поморянам известно, и за многие годы прежде было у них в употреблении, нежели европейские ведомости о сем средстве, как некоем важном открытии, были наполнены» [11].

Но самым важным изобретением поморов в области судостроения надо считать придание особой формы корпусу некоторых из их судов, предназначенных для плавания во льдах.

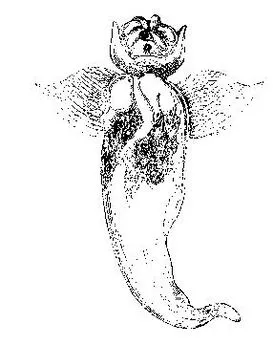

Во-первых, ширина таких судов от киля кверху постепенно и «округло» увеличивалась. Благодаря этому при сжатии льдов такие суда выжимались кверху. Как мы знаем, именно такая форма была впоследствии придана корпусу судна «Фрам» знаменитой экспедиции Нансена. Обводы корпусов современных ледоколов также напоминают нам обводы судов древних поморов.

Во-вторых, нос и корма таких судов были одинаковой формы, а ширина больше одной трети длины корпуса, что облегчало маневрирование во льдах.

В-третьих, форштевни и ахтерштевни таких судов были срезаны под углом примерно 30°, что облегчало вытаскивание судов на берег или на льды. Впоследствии, в 1864 г., такая же форма форштевня была придана русским купцом Бритневым его судну «Пайлот» – прообразу современных ледоколов – для облегчения взлезания на льды и продавливания льда тяжестью парохода.

В-четвертых, ко дну таких судов, как уже говорилось, прикреплялись полозья. Полозья облегчали вытаскивание судов на берег и на льды и перетаскивание их через волоки и ледяные перемычки. Кроме того, полозья, выделываемые сплошными, так же как и киль, уменьшали качку и боковой снос судна при плавании под парусами. Таким образом, суда поморов совмещали в себе преимущества и плоскодонных, и килевых судов.

Описанная форма корпуса была характерна для промысловых карбасов и особенно для «раньшин» («роньших лодей»), т. е. судов, выходивших раньше других на весенние промыслы тюленя на льдах Белого моря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анчутка - За море-океан [СИ]](/books/1071255/anchutka-za-more-okean-si.webp)