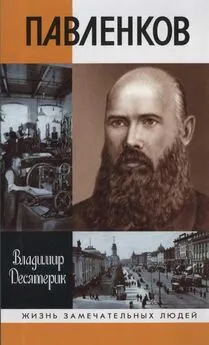

Владимир Десятерик - Павленков

- Название:Павленков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-92898-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Десятерик - Павленков краткое содержание

Автор книги, не один десяток лет сам посвятивший издательскому делу, рассказывает об известном русском издателе, родоначальнике биографической серии «Жизнь замечательных людей» — Флорентии Федоровиче Павленкове, всю свою жизнь занимавшемся просвещением и образованием родного народа, а накопленным капиталом и львиной долей средств от распродажи изданий распорядившемся самым благородным образом — он завещал их на организацию двух тысяч народных читален и библиотек в отдаленных российских деревнях.

Жизнеописание, созданное на основе многочисленных мемуарных и эпистолярных источников, дает возможность читателю самому увидеть, сколько сил, времени и кропотливой работы требовалось затратить издателю, чтобы его книга увидела свет и пришла к читателю.

Павленков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Что такое был Павленков?» — задавался вопросом Руба-кин и тут же отвечал: «Мыслящий реалист». Это определение, объясняет он, пошло в ход на Руси в шестидесятые годы XIX столетия. И в оборот оно вошло благодаря знаменитому русскому писателю, критику и публицисту Дмитрию Ивановичу Писареву. Оказавшийся под его сильнейшим влиянием Павленков и являлся последовательным, упорным мыслящим реалистом не за страх, а за совесть.

«Что же значит “мыслящий реалист”? — продолжал развивать свою мысль Рубакин. — Писарев подразумевал под этим словом всех тех людей, кто прежде всего стремится возможно полнее узнать, понять и оценить то, что есть, то есть самую что ни на есть действительность, действительную жизнь, реальность. И свою внутреннюю духовную, а также всю окружающую жизнь, — будь это жизнь природы, человека, общества, человечества, Космоса (Вселенной). То, что есть, то и есть. На это и надо опираться во всех своих размышлениях и рассуждениях, исследованиях и работах, деятельности и борьбе. И мысля всегда реально, то есть о том, что есть, а не о том, что кажется, что мечтается, представляется, хочется. Правда, хотеть никому ничего не возбраняется, но ведь чтобы дойти до цели своего хотения и осуществить их на деле, в жизни, надо прежде всего знать и понимать жизнь и уметь в ней действовать. Это и значить — быть “мыслящим реалистом”. Такому, прежде всего, нужны: труд, знание, энергия, критика и отрицание всех старых предрассудков, шаблонных понятий. “Ведь природа (жизнь) — не храм, а мастерская, а человек в ней работник”. (Слова Базарова в романе Тургенева “Отцы и дети”. Писарев был поклонник и истолкователь Базарова и его души.) В основу такого реализма, разумеется, должно лечь изучение природы, — точное, научное, безграничное, глубокое. С течением времени жизнь научила мыслящих реалистов такого типа еще кое-чему и заставила их несколько расширить область своей души. И они стали говорить так: природа, культура, жизнь, наука, искусство, — все это мастерская, в которой человек — работник; и если он работает в них хорошо, разумно и плодотворно, согласно естественному закону сбережения сил, выходит нечто, не только полезное, умное, но и красивое. Вот таким мыслящим реалистом и был Павленков весь свой век, по заветам, по учению Писарева. Это был человек дела, а не слова, работник, а не болтун, исследователь жизни, а не “распустеха”. Это был человек крепкий и сильный духом, упорный в своих стремлениях, смелый в своих начинаниях, непобедимый в своем упорстве».

Опыт павленковской работы над выпуском первого своего большого издания — писаревского собрания сочинений — полностью подтверждает все сказанное о нем Н. А. Рубакиным. Здесь понадобилось проявить и огромнейшую энергию, и крепость духа, и смелость, и упорство.

Флорентий Федорович уже к апрелю 1866 года, как и обещал Д. И. Писареву, добился, чтобы первая часть сочинений была готова. Издавал он, напомним вновь, сочинения Д. И. Писарева без предварительной цензуры. Но как только тираж был отпечатан, то в соответствии с действующим законодательством о печати готовую книгу нужно было представить в цензурный комитет, чтобы получить разрешение на ее распространение.

Выход каждой из частей писаревских сочинений сопровождался обильной перепиской между цензурным комитетом и Главным управлением по делам печати. Цензоры писали пространные заключения и донесения. Одни — более нетерпимые, другие — не столь категоричные. Но то, что в большинстве этих цензорских обзоров легко просматривается желание любой ценой перекрыть путь каждой писаревской книге к читательской публике, — это факт.

Первая часть прошла цензурные рогатки без особых препятствий. Удовлетворения у властей она не вызвала. Однако до возбуждения судебного преследования издателя дело не дошло. Цензор так и не смог отыскать соответствующей статьи, чтобы инкриминировать автору и издателю «преступные» намерения. С первой частью сочинений Д. И. Писарева разбирался цензор Смирнов. 16 марта 1866 года он делал доклад по этой книге на заседании Санкт-Петербургского цензурного комитета. Прочитав все шесть помещенных в книге писаревских статей, Смирнов приходил к выводу, что «все рассуждения г. Писарева о супружеских обязанностях, о воспитании детей, о взаимных обязанностях родителей и детей не чужды теории социалистов и коммунистов». Однако «превратные учения их, по мнению докладчика, не высказываются так категорически, чтобы можно было формулировать закон преследования», то есть ни под какую конкретную статью ни автора, ни издателя нельзя было подвести, поэтому цензор ограничивался лишь высказыванием своих замечаний. С этим заключением согласились и в Главном управлении по делам печати. 7 апреля 1866 года на нем была начертана следующая резолюция членом совета Главного управления Ф. М. Толстым: «Вполне разделяю воззрения г. цензора. В первой части сочинений Писарева и в особенности в статье “Стоячая вода” всецело отражаются дух и направление приостановленного журнала “Русское слово”. Отрицание родительской власти, порицание брачного и семейного союза особенно ярко выражены в следующей фразе: “Выйти замуж за человека, которого не любишь — не беда; отдаться любимому человеку — стыдно и грешно”, вот вам образчик общественной логики. Подобные фразы и многие другие ясно определяют социалистические и коммунистические тенденции автора». Но, несмотря на это, Толстой вынужден признать: «…так как мысли эти разбросаны и не сгруппированы систематически в виде коммунистического учения… то 1-ю часть сочинений Писарева нельзя еще подвергнуть судебному преследованию». В этом «еще» уже сквозит угроза на будущее: посмотрим-де, как пойдет дело дальше. Будет автор проводить подобные идеи впредь, пресечем издание!

После выхода в свет первой части собрания сочинений реакционная и либеральная критика обрушила на молодого издателя поток недружелюбных выпадов: чем, мол, обусловлена подобная честь, оказываемая Д. И. Писареву, что еще при жизни выпускается полное собрание его сочинений? А разойдется ли оно? Журнал «Книжный вестник» высказывал сомнение, а оправдает ли вообще себя эта затея, и открыто порицал издателя за пристрастие к рекламной стороне дела.

Флорентий Федорович на эти едкие критические уколы решает ответить в одном из последующих томов. Он готовит собственное предисловие к собранию сочинений Д. И. Писарева. Дальнейшее развитие событий помешало ее выходу в свет. Однако статья Павленковым была написана. Эпиграфом к ней он избирает слова, которыми И. С. Тургенев характеризовал личность Базарова: «…Его нельзя оскорбить явным пренебрежением, его нельзя обрадовать знаками уважения…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: