Борис Воробьев - Циолковский

- Название:Циолковский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1940

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Воробьев - Циолковский краткое содержание

Изданная в серии ЖЗЛ, книга является несколько сокращенным изложением написанной автором в 1937-1939 годах научно-исследовательской работы о жизни, изобретательской и научной деятельности К. Э. Циолковского, великого ученого, исследователя в области воздухоплавания, сторонника и пропагандиста освоения космического пространства.

Циолковский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, несмотря на наличие отдельных талантливых изобретателей в области воздухоплавания, вопрос этот в Германии и Австрии долгое время не находил поддержки в руководящих кругах и даже в общественном мнении.

ГЛАВА IV

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ В РОССИИ

Истоки воздухоплавания в нашей стране, как и во всем мире, уходят в глубь веков.

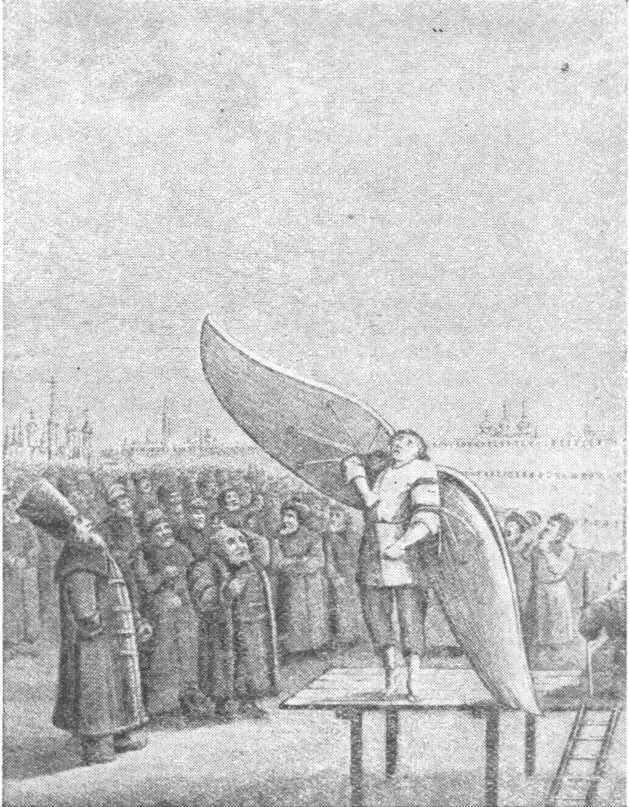

Сведения о попытках летания содержатся, например, в интереснейших «Дневных записках Желябужского», изданных в 1788 году и представляющих точное отражение событий и нравов на Руси за период с 1682 по 1710 год. Под датой 30 апреля 1695 года там рассказывается, на основе документальных данных, о том, как некий крестьянин заявил, что он может сделать крылья и летать на них по-журавлиному. «По указу великих государей» ему было отпущено 18 рублей на изготовление крыльев. Соорудив крылья из слюды, изобретатель сделал попытку взлететь на них с построенного для этой цели помоста в присутствии управителя «государевой казны», боярина Троекурова, и других лиц. Эта попытка не удалась. Объяснив боярину, что крылья вышли слишком тяжелыми, крестьянин выпросил у него еще пять рублей, чтобы сделать более легкие крылья из козлиной кожи. Но не удалась и эта попытка (см. рис. на стр. 65). Тогда изобретателя «поставили на правеж», то-есть, выведя на торговую площадь, избивали палками до тех пор, пока сердобольные прохожие по грошам не набросали некоторую сумму сборщику; остальная часть была «доправлена» путем продажи всего домашнего скарба несчастного изобретателя.

Сохранилась и другая красочная запись русского библиофила А. И. Сулакадзева, жившего в начале XIX столетия. Это отрывок из воспоминаний Боголепова:

«1731 год в Рязане при воеводе подъячий нерехтец Крякутной Фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел на нее, и нечистая сила подняла его выше березы и после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву, и хотели закопать живого в землю или сжечь» [27] К сожалению, «Записки Боголепова», на которые ссылается Сулакадзев, приводя эту цитату, до сих пор не удалось разыскать.

.

Неудачи первых попыток летания не помешали Петру I, имевшему значительные познания в разных отраслях науки и техники и умевшему глядеть вперед, предсказать во время основания Петербурга (1703): «Не мы, но наши правнуки будут летать по воздуху, аки птицы».

Великий русский ученый М. В. Ломоносов настойчиво работал над проблемой исследования воздушного океана. Его крайне занимали разнообразные явления, происходящие в воздухе, в частности действие атмосферного электричества, происхождение северного сияния, смена направления и силы ветров и т. д.

Ломоносов был одним из первых ученых, практически занимавшихся вопросом о применении летательного аппарата к исследованию высоких слоев атмосферы.

В 1754 году он работал над «маленькой машиной, которая бы вверх подымала термометры и другие малые инструменты метеорологические». На заседании 1 июля 1754 года Ломоносов подробно докладывал об этих своих работах Академии наук. К сожалению, закончить изготовление этого прибора ему, повидимому, не удалось.

«Русский Икар». Гравюра академика И. Ческого (1833). (Из сборника «Новоселье».)

24 ноября 1783 года в Петербурге при дворе Екатерины II был выпущен первый в России небольшой воздушный шар. Через два с половиной месяца, 9 февраля 1784 года, состоялся публичный полет монгольфьера, организованный французом Менилем в Москве. Но в том же году был опубликован указ Екатерины об ограничении времени полетов воздушных шаров всего тремя зимними месяцами в году под предлогом пожарной опасности, возникающей при спуске шара с пылающей жаровней на какие-либо строения.

Следует вообще отметить, что правительство Екатерины было настроено к воздухоплаванию враждебно. Так, например, императрица отказалась дать разрешение на въезд в Россию французскому аэронавту Бланшару. Увлечение воздушными шарами она насмешливо называла «аэроманией».

В последующие десятилетия запрет на въезд иностранных воздухоплавателей был отменен, и Россию стали посещать зарубежные аэронавты. Воздухоплавательные опыты чрезвычайно интересовали русскую публику. Такие опыты при огромном стечении народа производились французом Гарнереном, фламандцем Робертсоном, итальянцем Черни и другими.

Первый полет с научными целями русского академика Я. Д. Захарова на аэростате Робертсона в Петербурге был организован на средства Российской Академии наук. В качестве пилота с Захаровым летел Робертсон. Подъем состоялся в 7 часов 15 минут вечера 30 июня 1804 года из сада Кадетского корпуса в Петербурге. Достигнув высоты около 3 тысяч метров и произведя ряд наблюдений, аэронавты благополучно приземлились в шестидесяти километрах от Петербурга.

Академик Захаров обстоятельным рапортом доложил Академии наук о результатах полета. Отпечатанный в «С.-Петербургских ведомостях» отчет был сообщен французской Академии наук. Полет в научном отношении был в сущности первым, при котором можно было проверить путем подсчета возможную высоту его подъема.

М. В. Ломоносов. Современный портрет неизвестного художника.

Любопытно отметить, что первый полет воздушного шара на японской территории был произведен русскими моряками в феврале 1806 года около Нагасаки, во время кругосветного путешествия Крузенштерна. Шар был подготовлен и выпущен в полет руководителем научной части экспедиции Крузенштерна, членом-корреспондентом Российской Академии наук Г. И. Лангсдорфом (1774—1852). Этот полет шара без пилота вызвал большую тревогу среди населения, так как упавшая среди города бумажная оболочка монгольфьера вспыхнула от пламени подвешенной к ней спиртовой горелки [28] Langsdorf, Reise um die Welt. Frankfurt a/Meine, 1812.

.

Во время Отечественной войны 1812 года в России впервые в мире было приступлено к постройке управляемого аэростата (дирижабля).

В качестве одного из орудий борьбы с нашествием полчищ Наполеона русское правительство решило использовать спроектированный механиком Леппихом в Вюртемберге управляемый аэростат. После постройки и испытания головного корабля намечалась постройка целой эскадры таких воздушных кораблей, чтобы поражать наполеоновские войска с воздуха. Первая «дирижабельная верфь» была устроена в селе Воронцове, под Москвой. По сохранившимся архивным и литературным данным [29] Помимо документов Госархива, данные о постройке дирижабля Леппиха содержатся в статьях русских авторов, например, историка А. К. Попова и иностранных — Дж. Ходсона (1924). Ж. Гранкартерера и Л. Дельтеля (1910), Медебека (1911), Дюпюи-Делькура (1850) и др.

, дирижабль имел матерчатую оболочку хорошо обтекаемой каплевидной формы. По ее экваториальному поясу подвешена была длинная гондола, и на той же высоте, ближе к носовой части, крепились опорные шарниры пропеллирующих крыльев на манер плавников у рыб. Они должны были приводиться в действие мускульной силой людей, помещавшихся в гондоле. Мы знаем, что для того времени убеждение в возможности применения мускульного двигателя для воздухоплавания было очень типичным.

Интервал:

Закладка: