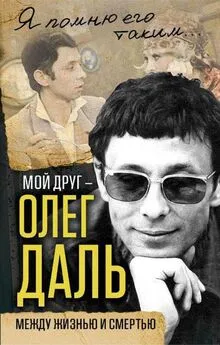

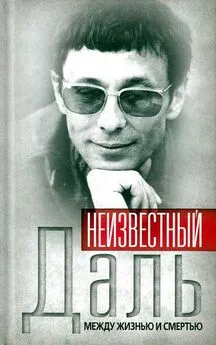

Александр Иванов - Неизвестный Олег Даль. Между жизнью и смертью

- Название:Неизвестный Олег Даль. Между жизнью и смертью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, Алгоритм

- Год:2011

- ISBN:978-5-699-49510-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Иванов - Неизвестный Олег Даль. Между жизнью и смертью краткое содержание

В книге, составленной А. Г. Ивановым, приводятся уникальные свидетельства о последних годах популярнейшего советского актёра Олега Даля, которому в 2011 году исполнилось бы 70 лет. Артиста вспоминают близкие, друзья, коллеги по театру… Впервые исследуется волнующая многих поклонников Даля тема — загадка его неожиданной смерти. Одна из последних киноролей Даля — обаятельного негодяя Зилова в «Утиной охоте» Вампилова («Отпуск в сентябре») — оказалась для него роковой…

Неизвестный Олег Даль. Между жизнью и смертью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несмотря на привычку видеть Олега Ивановича всегда с кем-то в какой-то конфронтации или в противодействии, полемике, отмечу, что он использовал одно очень мощное и до сих пор мною не познанное индивидуальное педагогическое приспособление: он относился к своим ребятам как к младшим братьям. Конечно, он делал это нарочно, заранее заготовив как ведущее педагогическое приспособление. И поэтому для меня было странно, когда я наткнулся в педагогическом наследии Ромма (у него была своя трагедия отказа от прошлого творчества) на то же самое отношение к Шукшину и Тарковскому: вот вы пришли — новые, вы будете творить новое искусство, я прожил свою жизнь, а вы должны пойти дальше, у вас должно быть всё своё; вы выше, вы знаете лучше, вы чувствуете больше и т. д. Одно это приспособление Даля рождало инициативу, которой сейчас практически невозможно добиться, кроме инициативы коммерческой, которой все наполнены, а я имею в виду лабораторию творческого поиска, желание день и ночь трудиться до пота, что-то совершенствуя в себе, а главное, культивируя в себе особые качества, которые и создают возможность собственной, активной душевной работой, трудом заставлять и других подчиняться этому труду. Даже самую минимальную задачу, элементарный приём, элементарное зерно актёрского мастерства и сверхзадачу он всегда умел соединить вместе, проанализировать и по горизонтали, и по вертикали. Он называл это «педагогикой ткачества». То есть существует основа — его собственная, потому что от себя он уйти не может, а того, что он ткёт руками, он пока ещё не знает. Рисунок будет выплетен, а пока что у него разложена лишь пряжа, материал, и что проденется сквозь все эти основы, он не знает — сейчас это закладывается. Такой способ образного мышления соответствовал ему всегда.

Он всегда очень много и интересно говорил о стихиях, воздействующих на человека: Свете, Тьме, Луне. Особенно когда анализировал Луну. Ему могут принадлежать просто литературоведческие открытия, начиная от фразы «отражённый свет Луны позволяет нам, отражателям жизни, заслужить покой» и кончая такими глубочайшими вещами, как, например, его толкование Троицы:

— Солнце-диск — это Отец, свет этого диска — это Сын, а тепло нашей души, рождённое Солнцем, — это и есть Святая Благодать Жизни.

И вот такое простейшее объяснение меня потрясло, потому что я на своём личном духовном и ассоциативном опыте такую вещь не смог бы объяснить никогда. И таким способом — простым и ясным. Ведь это запоминается, потому что по-своему неповторимо. Я потом уже всматривался в Рублёва, в этот треугольник в круге… Какие-то ассоциации по этому поводу у Даля были, значит, он провёл большую работу, которую держал в качестве своего духовного запаса и тут просто выдал. Интересно его постоянное возвращение к Заповедям — у него это тоже была глубина измерения.

Он всегда совершенно блистательно разыгрывал сценку Спасения — финал Голгофы, когда один из разбойников — тот, кто справа, говорил: «Ну же, спаси себя!» А тот, кто слева, обращается к Иисусу: «Помяни меня во царствии Твоём…» На что Христос отвечает: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть Олег всегда расставлял акценты так: как бы ни было глубоко падение человека, всегда есть возможность покаяния, прощения, истинного возвращения к полноте духовной жизни. И к Спасению. Поэтому его религиозность носила очень сложный и спонтанный характер — не прямой, не декларативный, да и невозможно было ещё в те времена вообще свободно апеллировать к Богу, и он больше обращался к притче, чем к прямым славословиям. В отличие от всех наших педагогов Даль очень чётко располагал ступенечки нереализованных человеческих потребностей: от творений Бога, символа продолжения рода — выше, выше, до познания красоты, до потребностей чувственных. И говорил:

— Нельзя перепрыгнуть через ступеньку. Даже с шестом не запрыгнешь туда — надо прийти, а для того, чтобы прийти, надо падать. Падать, вставать и снова начинать идти…

Какая-то внутренняя, непрерывная трагическая работа, поиск собственных опорных мироощущений, а потом уже мировосприятие. И опять ощущения новизны — вот тот истинный процесс, который происходит с каждым из нас, по-настоящему душевно не спящим. С теми людьми, которые по крупицам выискивают истинные закономерности своего собственного, личного мировоззрения, а не абстрактного «марксистско-ленинского» или какого-то иного — пышного, подтверждённого славословиями и томами философии.

Жизнь одна — и это было для него очень важно. Это был постоянный рефрен и в личном общении, и в общении с людьми. С большим чувством он неустанно говорил о единственности собственной жизни на земле и особенности его внутренней жизни, поэтому, когда говорят, что у него было какое-то отчаяние, душевный надрыв, расстройство, трагизм… Я этого в нём не знал. Я знал, насколько он был большим любителем жизни, и как его жизнь любила… Его дневниковые записи о смерти и их публичное обмусоливание теперь — это самое пошлое и вульгарное «объяснение», которое в действительности отталкивается от того, что мы любители «толковать покойников». К сожалению, это печально для нас — истинно живущих сейчас.

А его размышления о смерти носят чисто мировоззренческий характер. Без этого невозможно, наверное. Невозможно играть ни Шекспира, ни Гоголя, ни Булгакова — никого. И чем это искреннее, глубже, драматичнее, трагичнее и каждый раз по-своему (а может быть, в чём-то и эксцентричнее), и ни на что не похожее размышление по этому поводу — тем лучше. Может быть, даже ироничные размышления… Для него была очень важна человеческая самоирония, которая в нём имела место и, я думаю, определяла самые редкие чувства, которых реально сейчас просто ни у кого нет.

Ирония по отношению к миру вещей, к миру явлений, помноженная в то же время на самоиронию, рождала очень большое впечатление и давала хорошую школу всем, кто с ним общался. Если уж и такой человек позволяет себе иронизировать над собой в переживаниях, пересматривать их на глазах, очень смело реализует их, переходит к чему-то другому, путается и сам пытается выйти, сам себя заводит в лабиринты и тупики, а потом пытается вернуться к исходному… Это сложное дело, и, к сожалению, никто не может похвастаться той духовной напряжённостью, с которой жил он, которая заражала людей, окружавших его. Поэтому, конечно, он растрачивал свой оптимизм. Действительно растрачивал на всех! И в этом тоже главное обаяние и секрет неповторимости этой Личности. Конечно же, он вырос уже в огромную Личность. В педагогическом плане у него были величайшие перспективы. Мгновенно пронёсшиеся среди студентов интерес и слава педагога до сих пор живут в сердцах и умах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь. Том 2 [СИ]](/books/1063722/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn.webp)

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/1063723/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn.webp)