Михаил Алпатов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Александр Иванов краткое содержание

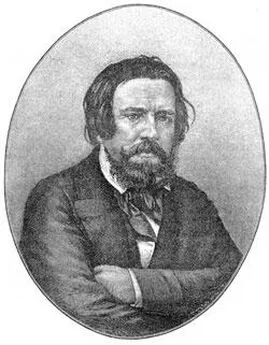

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю». Долгие годы художник работал над своим огромным полотном «Явление Мессии народу» — отметал одни образы, создавал другие. Его отличала редкая взыскательность к себе и резкая принципиальность в вопросах искусства. В постоянных исканиях, успехах и неудачах, неожиданных находках и столь же неожиданных промахах — вся его жизнь.

В основе этой книги лежит двутомная монография М. Алпатова — «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество». Автор оставил почти в неприкосновенности биографическую линию, так ярко выведенную им в монографии, но произвел большие сокращения за счет искусствоведческого материала. Для каждого, кто захочет детально ознакомиться с творчеством художника, этот материал ценен и интересен, но он излишен для книги биографической, какою является каждая книга серии «Жизнь замечательных людей». К тому же необходимость сокращений диктовалась и желанием редакции адресовать книгу самому широкому кругу читателей.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, в сверкающем образе Аннунциаты с ее белой как снег кожей, черной как смола косой, с ее античным профилем камеи и гибким движением пантеры есть нечто превыспренное, чрезмерное, патетическое, брюлловское. Зато с каким сочным юмором описаны и народное веселье в дни карнавала с его чудовищными масками и смешные сценки на окраине города, где из окна всегда выглядывают любопытные, праздные женщины, где в воздухе раздается то бойкая шутка, то веселая перебранка.

Но самое замечательное в повести — это самый образ Рима. Недаром отрывок, который сначала назван был по имени альбанки Аннунциаты, вошел в историю под названием «Рим». Город показан в трех своих главных аспектах. Он встречает путешественника красавицей площадей Пьяцца дель Пополо и городским садом Монте Пинчио, шумной улицей Корсо и древним Брамантовским родовым дворцом с его длинным рядом залов, в которых поверх следов былой роскоши и тонкого вкуса легли признаки запустения и разрушения. Другой Рим — это тот, с которым знакомится юноша, когда он начинает обход его темных и неприбранных переулков, тесно сдавленных высокими дворцами, с древними арками, вделанными в городские стены, где из-под нищеты и одичания перед глазами наблюдателя постепенно выступает его особая красота и благородство. И, наконец, в завершающей концовке повести, перекликающейся с ее ослепительным зачином, глазам кинувшегося на поиски красавицы молодого князя предстоит чудная сияющая панорама «Вечного города».

«Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из другого выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью, здесь и солнце, и блеск, и черная зелень дубов, и куполообразные пинии, и далекие прозрачные горы вдали… Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетания всех планов этой картины».

Неизвестно, пришлось ли Гоголю познакомить Иванова с текстом своей незаконченной повести. Но вряд ли он удержался от того, чтобы не поделиться с ним своим восхищением красотой и красочностью народной жизни Италии. И Иванов, со своей стороны, конечно, вспоминал «подметчивость» своего друга, когда по предложению начальства ему пришлось участвовать в создании подносного альбома для гостившего в Риме наследника и он по примеру других пенсионеров-художников взялся за акварельный рисунок на жанровую тему.

Не одному Иванову запомнился широко распространенный в Италии народный обычай в час наступления ночи читать или петь молитву «Ave Maria».

Он наблюдал подобные сцены поблизости от своей мастерской во дворце Боргезе на набережной Рипетта, откуда открывается вид на собор св. Петра и замок св. Ангела, и представил такую сцену в своей первой жанровой акварели.

На каменной набережной, на углу дворца, перед мадонной собралась толпа. Миловидные черноглазые девушки с огромными гребнями в волосах, с косынками, крест-накрест повязанными на груди, почти все на одно лицо. Из толпы выделяется фигура молодого человека в жилете, упавшего на одно колено, со скрещенными на груди руками. Он припал к углу дома, весь погруженный в свои мысли; он дает жаркую клятву, обет. Пожилая женщина в накинутом на голову платке — видимо, его мать, — поддерживаемая его младшим братом, подалась вперед с видом живейшего участия к тому, что происходит с ним. Два пятнистых пса, лежа на мостовой, повернули головы и также внимательно рассматривают его. Рядом стоит старый, седой регент, окруженный детьми, которые при свете огарка по нотам поют. Собственно, поют только два малыша; тот, который стоит сзади, всего лишь заглядывает в ноты; маленькая девочка пугливо обхватила за руку старика; другая с ребенком на руках отвернулась от мадонны и внимательно смотрит на поющих ребят. За спиной регента вокруг освещенных свечою нот сгрудилось большинство остальных девушек; одна держит ноты; другая, прикрывая рукою свечу, освещает их; все прочие поют, заглядывая в ноты через плечи подруг. Женщина с пустой корзиной под мышкой стоит рядом с ними. Немного дальше еще две другие, только что подошедшие, обнявшиеся девушки. Среди них по правую руку от регента выделяются две подруги; одна из них, особенно миловидная, возвела глаза к мадонне: видимо, у ней, как и у молодого человека, своя забота на душе. Другая внимательно, дружески держит ее за руку.

Действие происходит на пустынной набережной, на повороте реки. Вдали на фоне ночного неба вычерчиваются силуэты исторических памятников: стройный купол Петра, увенчанный статуей трубящего архангела, мавзолей Адриана, несколько голых деревьев, вечнозеленые зонтики пиний. Толпа озарена светом старинного фонаря, висящего перед мадонной. Над горизонтом поднялась луна, ее холодные отсветы падают на предметы, и от них по мостовой тянутся длинные тени. Фонарь горит, как луна, луна — подобно фонарю, зажженному на небе. Оба источника света расположены по углам картины, соответственно этому и купол собора св. Петра «рифмует» со столбом балюстрады под фонарем. Вся толпа, как обручем, стянута великолепно найденным силуэтом Рима. Нужно было внимательно всматриваться в него, как в лицо живого существа, чтобы найти и обрисовать этот выразительный профиль. Панорама города, увенчивая сценку, характеризует жизнь всего города, совсем как заключительная картина в римской повести Гоголя.

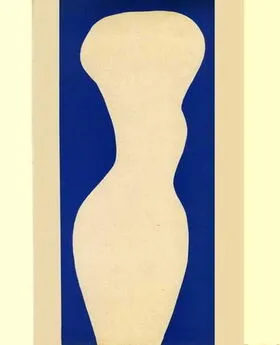

«Девочка-альбанка в дверях». Около 1840 года.

Это первое жанровое произведение Иванова заслуживает ему в русском искусстве почетное место рядом с Венециановым и Федотовым. Иванову удалось заглянуть во внутренний мир римского народа, понять его настроения, выразить чистоту его помыслов, глубину его переживаний. Такую фигуру, как упавший на колени юноша, мог создать только худож. ник, который смотрел на простых людей не свысока, как рассеянный путешественник, но видел в них своих братьев. Ни один жанрист тех лет не создавал равных по глубине чувства картин из народной жизни Италии. Хотя акварель эта возникла по прихоти заказчиков, она не была случайным эпизодом в творческой биографии художника.

Сценка на берегу Тибра помогала ему при работе над большой картиной представить себе многолюдную толпу на берегу Иордана, толпу, объединенную одним чувством, ожиданием простыми людьми близкого избавления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: