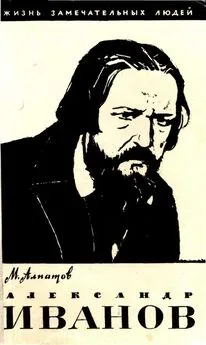

Михаил Алпатов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Александр Иванов краткое содержание

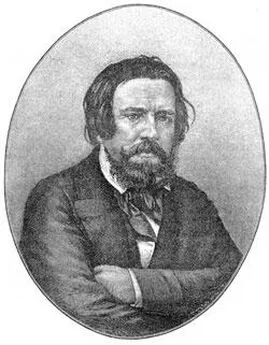

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю». Долгие годы художник работал над своим огромным полотном «Явление Мессии народу» — отметал одни образы, создавал другие. Его отличала редкая взыскательность к себе и резкая принципиальность в вопросах искусства. В постоянных исканиях, успехах и неудачах, неожиданных находках и столь же неожиданных промахах — вся его жизнь.

В основе этой книги лежит двутомная монография М. Алпатова — «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество». Автор оставил почти в неприкосновенности биографическую линию, так ярко выведенную им в монографии, но произвел большие сокращения за счет искусствоведческого материала. Для каждого, кто захочет детально ознакомиться с творчеством художника, этот материал ценен и интересен, но он излишен для книги биографической, какою является каждая книга серии «Жизнь замечательных людей». К тому же необходимость сокращений диктовалась и желанием редакции адресовать книгу самому широкому кругу читателей.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В тетради Иванова, которую он озаглавил «Выписки из Библии, относительно к чувствам в моей картине», среди выдержек из старинных текстов, исторических археологических и этнографических справок имеются записи, которые пряма указывают на то, что в своем понимании пророка Иванов примыкал к этой поэтической традиции. «Иоанн, ~ отмечает Иванов, — бросился порицать фарисеев и книжников при всем народе. Смятение этих подлецов, удивление народа твердости Иоанновой и воспламенение его духом целого общества». Само собою разумеется, писать обо всем этом в Петербург не было никакой возможности. Мало того, чтобы завоевать себе право заниматься своей темой, необходимо было найти такую ситуацию, при которой мятежный призыв пророка не исключал возможности мирного-разрешения драматического конфликта. Вот почему Иванов считал настоящей находкой, что «заметил» в евангелии от Иоанна текст, в котором речь идет о том, как на берегу Иордана Иоанн Предтеча, пробудив в народе возмущение и гнев против его поработителей, провозглашает о том, что уже появился его избавитель, Мессия. Момент этот, по убеждению Иванова, имел всеобщее значение, он называет его «всемирным». Вместе с тем он настойчиво стремится проверить себя и спрашивает мнение по этому поводу своих товарищей и знакомых. Он обнаруживает необычайное для него желание разгласить всем и всюду о задуманной работе. В альбоме для памяти он записывает: «Так как мой сюжет всемирный, то прошу всех и каждого им заняться». Видимо, ему мерещилось совместное творчество многих людей. Свою роль он готов был свести к роли выполнителя их замысла.

Однако планы молодого художника не находили себе поддержки. Отец не мог уразуметь самого намерения его дать свое переосмысление евангелия. Он не одобрял и того, что Александр, в сущности, шел вразрез букве евангельского текста. Замысел Иванова не встретил одобрения и у «высоких покровителей». В. И. Григорович называл его «пустой мечтой».

Неодобрительно отнеслось начальство и к намерению Иванова совершить путешествие в Палестину, чтобы представить себе местный колорит евангельских событий. В академической практике давно уже укоренилось мнение, что знакомство с «местностью» для исторического живописца необязательно. И на этот раз не обошлось без ссылки на общепризнанные авторитеты: Иванову напомнили, что Рафаэль в Палестине не бывал, а между тем в исторической живописи преуспел. Иванов пробовал отвечать ссылками на другие примеры, но его не слушали.

Ничто не могло поколебать решимости Иванова взяться за большую картину и довести ее до конца. То был огромный, почти непосильный для одного человека труд, размеры которого невозможно было предвидеть, о сроках выполнения которого было страшно подумать.

Как и в других случаях, Иванову не удалось сразу представить себе общий характер своего замысла. Ему приходилось вырабатывать его постепенно, в неустанных усилиях и в борьбе с сомнениями и неудачами двигаться к своей конечной цели. Он уже чувствовал свою идею всем своим существом, но видел ее словно затянутой густой пеленой. Не в силах предугадать, что произойдет с ней, когда в процессе упорного труда с нее будет снят закрывающий ее покров, Иванов всегда твердо знал, какие исправления необходимо внести в первоначальный набросок для того, чтобы он удовлетворял требованиям жизненности и правды. Весь ход работы Иванова над картиной — это беспрерывная цепь исканий, поправок, усовершенствований, исправлений, дополнений, уточнений, уяснений того, что первоначально было им лишь смутно намечено. Вот почему работа художника представляет собой замечательное зрелище постепенного вызревания поэтического ядра, воплощение в совершенной форме первоначально бесформенной художественной идеи. Часто художнику приходилось сворачивать со своего пути, отступать, возвращаться вспять. Но целеустремленность Иванова не подлежит сомнению, осмысленность его исканий составляет драгоценное качество творческой истории его большой картины.

Еще прежде, чем работа над «Явлением Мессии» получила утверждение начальством, Иванов выполняет на эту тему множество эскизов и показывает их местным римским авторитетам: Торвальдсену, Камуччини, Овербеку и Корнелиусу. При посылке кальки в Петербург в 1836 году Иванов пишет: «Имею честь представить моим покровителям еще эскиз другой предположенной картины моей «Явление в мир Мессии». Сей предмет, занимавший меня с давнего времени, сделался единственною моею мыслию и надеждой, и я чувствую в себе непреодолимое желание привести оный в исполнение».

Отцу он признавался: «Я бы хотел, чтобы без рассказов были понятны мысли, в нем помещенные». Он говорит о том, что решил представить Иоанна в мантии грубой, как у пророков израильских. Рядом с Иоанном стоят апостолы Андрей и Иоанн Богослов, типы которых заимствованы у Леонардо. В противоположность «живому чувству» этих учеников Иоанна, четвертый, Нафанаил, характеризован Ивановым как скептик. За спиной учеников представлен выглядывающий из воды дед со своими внуками. Перед Иоанном сидят сборщики податей, из которых один полон раскаяния, другой оглянулся на голос Иоанна; далее путник и кающийся в растрепанной рубахе. Чтобы внести в картину разнообразие, художник ввел еще фигуру женщины, которой две другие пожилые помогают раздеваться. Рядом с ними сын, услышав слова Иоанна, поднимает своего дряхлого отца. Молодой человек, надевающий рубаху, готов вскочить, другой, в национальном костюме, имеет вид «вдохновенного». За ними фарисеи: один с любопытством взирает на Иисуса, другой мирно улыбается его словам, третий стоит с окаменелым сердцем, четвертый готов поверить.

Первоначально Иванов намеревался дать преобладание в людях состоянию покаяния и восторга. Позднее он представил себе более сложные и разнообразные чувства свидетелей появления Мессии. Вместе с этим драматическое действие будущей картины все более усложняется.

В тетрадке своей Иванов записывает: «Нужно представить в моей картине лица всяких скорбящих и безутешных». Он отмечает, что эта скорбь происходила от разврата и угнетения правительственных лиц, от подлостей, совершаемых царями иудейскими, которые «подласкивались» к римлянам, чтобы «снискать подтверждения своего на трон из одного честолюбия». Рядом с этими «скорбящими и безутешными» Иванов собирался представить «страх и робость от римлян и проглядывающие чувства: желание свободы и независимости». В результате картина, которая по первоначальной мысли Иванова должна была раскрывать смысл священного писания, перерастала в историческую картину из жизни народа. Далекое прошлое смыкалось с самой жгучей современностью. В сцене, происходящей на берегу Иордана, Иванову предстояло выразить многое из того жизненного опыта, который им был накоплен еще в Петербурге, в «стесненной монархии» Николая.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: