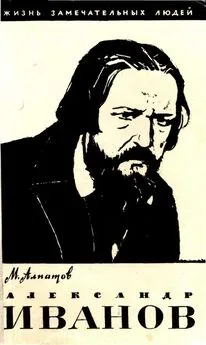

Михаил Алпатов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Александр Иванов краткое содержание

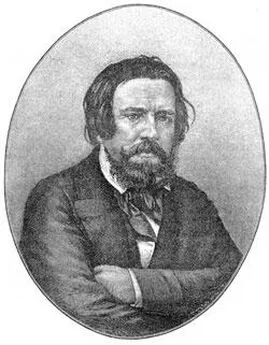

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю». Долгие годы художник работал над своим огромным полотном «Явление Мессии народу» — отметал одни образы, создавал другие. Его отличала редкая взыскательность к себе и резкая принципиальность в вопросах искусства. В постоянных исканиях, успехах и неудачах, неожиданных находках и столь же неожиданных промахах — вся его жизнь.

В основе этой книги лежит двутомная монография М. Алпатова — «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество». Автор оставил почти в неприкосновенности биографическую линию, так ярко выведенную им в монографии, но произвел большие сокращения за счет искусствоведческого материала. Для каждого, кто захочет детально ознакомиться с творчеством художника, этот материал ценен и интересен, но он излишен для книги биографической, какою является каждая книга серии «Жизнь замечательных людей». К тому же необходимость сокращений диктовалась и желанием редакции адресовать книгу самому широкому кругу читателей.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате своих многолетних трудов Иванов создает обширную галерею людей, различных по своему общественному положению, по возрасту и по характеру. Здесь и люди состоятельные, изнеженные, и — жалкие, бедные, убогие; гордые своим положением представители высших классов и люди подневольные, зависимые, приниженные; суровые воины и утомленные странствиями странники; дряхлые старики и старики, полные еще сил и крепости духа; мужчины во цвете лет, юноши, женщины; люди, ищущие и жаждущие истины; люди, сильные духом, и — сломленной воли; мудрые и простодушные; люди, способные быстро воспламеняться, и люди вдумчивые, сдержанные, доверчивые и сомневающиеся; люди решительного действия и созерцательные; любопытствующие и равнодушные; добродушные, приветливые и озлобленные, ожесточенные.

Кого бы Иванов ни изображал, какой бы отпечаток страстей или страданий, немощи или волнений ни был на лицах, сквозь эти черты неизменно проглядывает представление художника о норме, о естественности, о красоте человека. Вот почему при всем разнообразии галереи Иванова все его люди — добрые и злые, красивые и безобразные, спокойные и взволнованные — несут на себе отпечаток высокого строя мыслей их создателя.

Образ раба стоил Иванову напряженных исканий, как ни один другой персонаж его картины. То это худой, изможденный мужчина с костлявым острым носом и большими черными глазами, с лохматыми, падающими на лоб волосами, восторженно взирающий на пророка, — можно догадаться, что он уже увидел свое близкое освобождение и поверил в него. То это забитое, одичавшее существо — смотрит исподлобья, брови его нахмурены, глаз не видно, зато подчеркнуты широко раскрытые толстые губы. Если первый уже встрепенулся, поднялся, выпрямился и загорелся, то второй еще ничего не увидел, из уст его может раздаться только брань; нетрудно догадаться, что он сильно сутулится, словно прижатый к земле.

В последующих этюдах заметно, как развивается образ «узревшего» человека. Те же спутанные на голове волосы, длинный нос и обращенный кверху взгляд. Глаза блестят, брови чуть приподняты, он смотрит с трогательной надеждой и верой, простое и грубое лицо светится теплотой. Иванов сближает образ раба с знаменитой античной статуей точильщика, который сидит на земле и с жалостным выражением поднял кверху голову. Затем в повороте раба он рисует голову Лаокоона и делает маслом этюды со слепков «Танцующего фавна» и «Кентавра». Наконец он обращается к знаменитой римской натурщице Мариучче. Он предлагает ей встать в такую позу и принять такое выражение, будто она вступила в пререкания со своим воображаемым противником. В поднятых уголках ее губ отпечатлелось одно из тех переживаний, которое должно было войти в образ раба.

Но вот возникает новый вариант. Немолодой, седеющий мужчина; у него впалые щеки, коротко подстриженные усы опущены вниз — выражение усталости. Эта усталость должна быть присуща рабу, быть может, образованному человеку, проданному в рабство.

Наконец где-то на окраине города, в бедной лачуге ремесленника, Иванов находит седенького, щуплого и жалкого старичка. Все черты лица его словно изломаны и искалечены тяжелой жизнью. Следы многолетних лишений густым слоем легли на его облик. Лоб мелко изборожден складками, запавшие губы беззубого рта плотно сжаты, кожа на подбородке стянута, щеки провалились. Видно, обитателю современного Рима жилось не слаще, чем его далеким предкам, невольникам римских патрициев. Но художника не удовлетворила и эта находка. Нужен был персонаж, который мог бы войти в историческую картину.

И вот он принимается за новый этюд. Лохматая голова, на устах насмешливая улыбка. С головы его словно сдернут лохматый парик, и открылся гладко обритый синий череп. На лбу выжжено клеймо, правый глаз закрыт, выбиты два передних зуба, толстый канат на шее завязан огромным узлом — вот предел человеческого унижения! Раб не в силах удержать накипевшей в душе обиды и горечи. Но взыскательного мастера и это решение не удовлетворило. И вот мы видим те же черты, тот же поворот, ту же густую черную шапку волос. Но сильнее опущены губы, суровым огнем горят черные глаза под нависшими черными бровями. Этот раб не способен улыбаться, он помнит страдания неволи; и в самой суровости его взгляда сквозит уверенность, какого возмездия заслуживают угнетатели. В поисках правды Иванов неожиданно пришел к образу, который невозможно было включать прямо в картину. Он попытался зажечь блеском его глаза, чтобы исчезла с лица пугающая суровость.

Образ раба потребовал от художника мучительных усилий. Их следы дают о себе знать в фигуре, вошедшей в картину, и ослабляют силу ее воздействия.

Много исканий потребовал также и образ Андрея Первозванного — первого среди апостолов, последовавшего за Мессией. В одном из этюдов Иванов рисует лицо старого рыбака или крестьянина, истерзанное, измученное, и всю его лысую голову, на которой торчат редкие седые волосы, беспокойно вьются пряди усов и бороды. Ухо открыто. Голая шея жилиста. Брови нахмурены. Жилы надулись на висках. Взгляд красноречиво говорит, какой огромный груз пережитого Андрей способен сложить к ногам того, за кем решился последовать.

Но Иванова не удовлетворил этот образ. Путем «сличений и сравнений» предшествующих этюдов он находит синтетический образ. Андрей — простой человек, от такого понимания его Иванов не желал отказаться. Но в Андрее нет ни простодушия, ни вульгарности. Это умный, вдумчивый, мудрый старик. У него густые, тщательно расчесанные волосы, облику старца они сообщают больше спокойствия. Волосы закрывают ухо, и потому вся голова не выглядит такой обнаженной. На лице много морщин, но он не морщит лоб. Годы избороздили его лицо, рот его запал, у старика не хватает верхних зубов, а потому и его горбатый нос еще больше свисает. В этом этюде особенно выпукло передана внутренняя решимость Андрея: он не только ищет, но и нашел, и отсюда его спокойствие и уверенность человека, который сам определил свою судьбу. Это не холодный интеллектуализм. В мудрости его есть нечто светлое, теплое.

Как во всякой исторической картине, Иванову предстояло противопоставить положительным героям героев отрицательных, апостолам — фарисеев, мытарей, против которых выступали пророки еврейского народа.

Надо думать, что художник был очень доволен, когда нашел модель, подходящую для образа фарисея. Это был худой и даже костлявый старик с высоким лысеющим лбом и гладкими откинутыми назад волосами, с длинным горбатым носом, выпирающими скулами, обвислыми щеками. Этого современного фарисея предстояло превратить в фарисея библейского. Иванов надевает на него головной убор из белой ткани, нечто вроде чалмы, обостряет морщины на лбу, хмурит седые брови и придает зрачкам сходство со зрачками хищной птицы. Однако романтическое преувеличение не могло удовлетворить художника. И вот вместо банального театрального злодея возникает образ мудреца, постигшего все, но оставшегося ко всему равнодушным. Взгляд его стал более глубоким и проницательным. Исчезли нарочито, косматые брови, разгладились складки на лбу и меж бровей, едва заметно хмурятся брови. Все лицо передано более крупным планом. Образ стал от этого более величественным и монументальным и приобрел философскую глубину. Здесь вспоминается Гоголь: «В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом: в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: