Михаил Алпатов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Александр Иванов краткое содержание

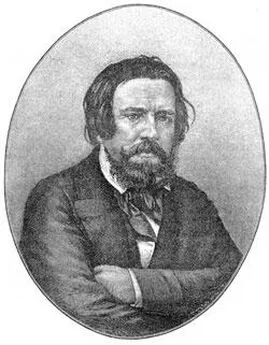

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю». Долгие годы художник работал над своим огромным полотном «Явление Мессии народу» — отметал одни образы, создавал другие. Его отличала редкая взыскательность к себе и резкая принципиальность в вопросах искусства. В постоянных исканиях, успехах и неудачах, неожиданных находках и столь же неожиданных промахах — вся его жизнь.

В основе этой книги лежит двутомная монография М. Алпатова — «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество». Автор оставил почти в неприкосновенности биографическую линию, так ярко выведенную им в монографии, но произвел большие сокращения за счет искусствоведческого материала. Для каждого, кто захочет детально ознакомиться с творчеством художника, этот материал ценен и интересен, но он излишен для книги биографической, какою является каждая книга серии «Жизнь замечательных людей». К тому же необходимость сокращений диктовалась и желанием редакции адресовать книгу самому широкому кругу читателей.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В жизни Александра Иванова, как и других великих людей, радости и печали, достижения, успехи и поражения — в сущности, все самые мелкие частные события — приобретают глубокий внутренний смысл, поскольку во всех превратностях его судьбы всё с новых и новых сторон проявлялась его неизменно-благородная, кристальная личность.

Крамской запоем читал письма Иванова, они же служили главным источником настоящей биографии. Крамской признавался: «Это одна из самых сильных трагедий, какие только мне удавалось прочитывать. Там есть вещи высокиеI»

В истории русского искусства Иванов занимает выдающееся место как завершитель длительного предшествующего периода, как одни из зачинателей нового исторического этапа. После Андрея Рублева, величайшего художника древней Руси, Россия нашла в лице Александра Иванова одного из самых замечательных своих живописцев. Иванов чутко улавливал величие древнерусского искусства и испытывал к нему страстное влечение, но непосредственно за его плечами стояла русская академическая школа XVIII — начала XIX века. Мастера исторической картины ставили своей задачей в сюжетах из античной или древнерусской истории, в образах прославленных героев выразить самосознание личности и идею гражданского долга. Успех их был не одинаков, так как дарования их были не равны, но всем им ее хватало творческой смелости и самостоятельности, и потому большинство из них были всего лишь старательными тружениками, искусными мастерами. Они умели хорошо рисовать, знали приемы многофигурной композиции, но картины их создавались чаще по правилам, чем по вдохновению. Когда им приходилось писать с натуры, они забывали о стеснительных правилах, но одновременно с этим от них ускользало понятие возвышенного, способность обобщения, типизации.

Иванов преодолел противоположность между этюдом и картиной, свойственную академической живописи. Исходя из традиционного метода создания картины, он умел насытить свои картины огромным опытом работы на этюдах. В этюдах он никогда не был рабом природы, но искал в ней закономерности, жертвуя частностями ради целого. Вот почему, если бы русские академисты XVIII века дожили до возвращения Иванова в Петербург, они должны были бы приветствовать в его лице художника, который примером своих достижений как бы оправдывал их бескрылое трудолюбие.

Из больших мастеров ближайшим предшественником Иванове был Орест Кипренский. Недаром Иванов признавал и ценил в нем старшего и прощал ему человеческие слабости. Правда, Кипренскому так и не удалось проявить себя в исторической живописи, хотя он прилагал к этому усилия. Он мог загореться темой, набросать на листке бумаги эскиз, но довести работу до конца у него не было сил. Зато в портретах он проявляет ту теплоту, ту меру моральной оценки человека, ту чуткость к человеческому чувству, которой до него не обладал ни один из русских мастеров, и именно за эту человечность Иванов и называл Кипренского «предтечей». Кипренский был для Иванова примером еще и потому, что он первым из русских художников завоевал русскому искусству славу за рубежом.

Иванов сыграл огромную роль в становлении русской реалистической школы живописи. Это признавали ее создатели, и прежде всего глава идейного реализма Крамской. Ему принадлежат слова, которыми хорошо определяется значение исторического вклада Иванова: «В сочинение или композицию он внес идею не произвола, а внутренней необходимости. То есть соображение о красоте линий отходило на последний план, а на первом месте стояло выражение мысли; красота же являлась сама собой, как следствие. В рисунок — чрезвычайное разнообразие, то есть индивидуальность не только лица, но и всей фигуры по анатомическому построению, и искание — какое анатомическое строение должно отвечать задуманному характеру? В живопись — совершенно натуральное освещение всей картины, сообразно месту и времени, а во внешний вид картины — необходимость эпохи». В конфликте Иванова с академией молодое поколение безоговорочно становилось на сторону Иванова. Он привлекал русскую молодежь прежде всего как стойкий борец, художник-труженик, человек кристальной честности. Иванов завоевал симпатии молодого поколения не только своим моральным обликом. Идейное содержание его искусства, высота живописного мастерства служили молодежи высоким примером.

Среди русских художников второй половины XIX века многие прямо или косвенно испытали на себе воздействие Иванова, бились над вопросами, которые занимали его, примыкали к его решениям. Молодой Ге застал Иванова в Италии; в своих пейзажах Ге прямо идет по стопам Иванова; в реалистической трактовке евангельских сцен, в частности в «Тайной вечере», он также примыкает к нему. Чистяков в работе над картиной «Смерть Мессалины» следует методу Иванова, о чем свидетельствуют этюды к этой так и не написанной им картине. В своей педагогической практике Чистяков продолжал заветы Иванова. В своем «Христе в пустыне» Крамской пытался сделать образ Христа носителем мыслей и чувств современного человека; в подобном понимании евангельского мифа он близок Иванову. Продолжателем Иванова был и Поленов. Ему удалось побывать в Палестине, куда тщетно стремился Иванов. Его картина «Христос и грешница» немыслима без «Явления». В пейзажах Палестины Поленов в передаче воздуха и солнца идет по стопам Иванова. У Ярошенко красота и благородство человеческого страдания в лице Стрепетовой заставляют вспомнить женщину в ожерелье в этюде Иванова. Помимо частных точек соприкосновения, огромное значение имело то, что самый метод создания картин передвижниками на основе большого числа этюдов и эскизов зиждется на опыте Иванова.

Репин, хотя и находил в «Явлении» академические условности, признавал эту картину «самой гениальной и самой народной русской картиной». «По своей идее, — писал он, — близка она сердцу каждого русского. Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником…» В ряде своих лучших картин Репин близко соприкасается с Ивановым. В «Крестном ходе» он с позиций революционных демократов критически оценивает крестьянскую веру, и в этом его коренное отличие от Иванова, но отдельные народные типы, вроде горбуна, могут быть сопоставлены с рабом Иванова. У Серова в его женских портретах мы находили то обаяние молодости и свежести, то отточенное совершенство формы, которое заставляет вспомнить некоторые портреты Иванова. То, чего Иванов достиг в библейских эскизах, нашло себе продолжение в опытах монументально-декоративной живописи Врубеля, во всем величаво-страстном искусстве замечательного мастера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: