Николай Степанов - Гоголь

- Название:Гоголь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1961

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Степанов - Гоголь краткое содержание

Эта книга рассказывает о жизни и творческом пути великого русского писателя.

Жизнь его не изобиловала внешними событиями. Вся она была в напряженной работе, в углубленном внутреннем анализе своих поступков и мыслей. Дело писателя было для Гоголя неразрывно слито с общественной, воспитательной ролью искусства, стало для него творческим подвигом. Об этой трудной подвижнической жизни, завершившейся трагической катастрофой, и повествуется в книге. Биография писателя воссоздана здесь на основе его писем, автобиографических признаний, документов, воспоминаний и свидетельств современников.

Автор этой книги — Николай Леонидович Степанов — родился в 1902 году в семье учителя. Окончил Ленинградский университет по отделению языка и литературы и Институт истории искусств. С 1925 года преподавал в школе и на рабфаке. В эти же годы начал печататься, помещая статьи и рецензии в ленинградских и московских журналах.

Н. Л. Степанову принадлежат книги и статьи по истории русской литературы, прежде всего о творчестве писателей-классиков XIX века: «И. А. Крылов. Жизнь и творчество», «Мастерство Крылова-баснописца», «Лирика Пушкина», «Н. В. Гоголь. Творческий путь», «Н. А. Некрасов». Большая работа велась им по редактированию и комментированию сочинений Гоголя. Ряд книг и статей Н. Л. Степанова переведен на иностранные языки.

Гоголь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гоголь попал в Москву как раз в начале этого конфликта, обострения расхождений между двумя лагерями. Погодин и Шевырев и слышать не хотели ненавистное им имя Белинского, этого «недоучившегося студента», который хочет указывать им, ученым профессорам. Да и в семье Аксаковых к Белинскому тоже стали относиться отрицательно. Ведь неистовый Виссарион не удержался и обратился с резким письмом к своему недавнему другу Константину, в котором поносил славянофилов и объявлял о своем разрыве с ними!

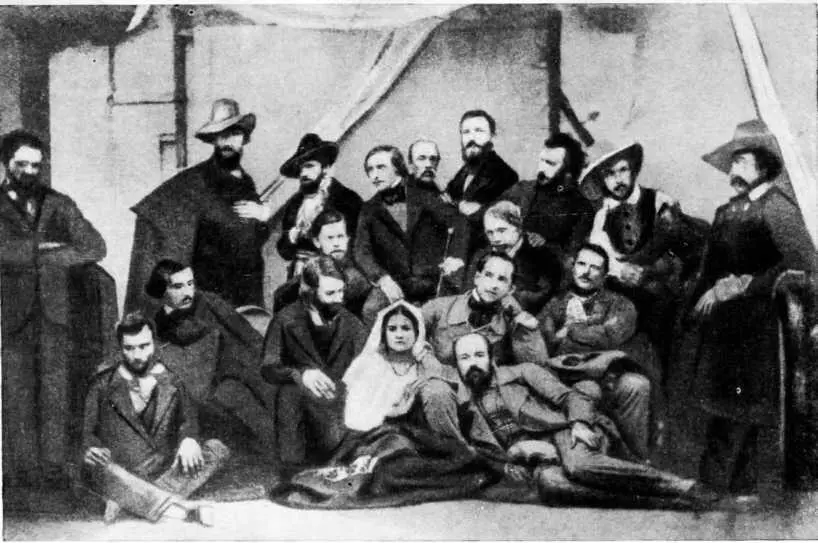

Гоголь среди русских художников в Риме. С дагерротипа 1844 года.

Гоголь. С миниатюр Видаля.

Рисунки Гоголя.

ЦЕНЗУРНЫЕ МЫТАРСТВА

Поэма была переписана набело. На плотной бумаге, каллиграфически четким писарским почерком, Завершился труд многих лет, стоивших Гоголю стольких жертв, душевных волнений, здоровья. Теперь оставалось самое трудное— напечатать поэму, провести ее благополучно сквозь игольное ухо цензуры.

Гоголь встретился со знакомым цензором Снегиревым. Он рассказал ему о своей поэме, попросив познакомиться с нею. В том случае, если Снегирев найдет какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, Гоголь предупредил его, чтобы он сказал об этом прямо.

Известный собиратель памятников русской старины и фольклора Иван Михайлович Снегирев любил литературу и уважал Гоголя как писателя. Но он был человеком осторожным. Получив рукопись, Снегирев продержал ее два дня и затем заявил, что, по его мнению, в ней нет ничего такого, что бы могло навлечь притязания самой строгой цензуры. Однако, переговорив с членами цензурного комитета, Иван Михайлович засомневался, побоялся взять на себя решение вопроса и передал рукопись в комитет.

Заседание комитета напоминало представление нелепой комедии. Как только председатель комитета, помощник попечителя Московского учебного округа, тупой мракобес Голохвастов занял председательское место и услышал название «Мертвые души», то закричал голосом древнего римлянина:

— Нет, я этого никогда не позволю! Душа бессмертна: мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертья!

С большим трудом понял, наконец, почтенный председатель, что речь шла не вообще о человеческих душах, а о душах ревизских, об умерших крестьянах, не вычеркнутых из ревизских списков.

— Нет! — снова запротестовал председатель, а за ним и половина цензоров. — Этого и подавно нельзя позволить! Хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: «ревижская душа» — этого нельзя было бы позволить! Это значит — против крепостного права!

Испуганный Снегирев стал уверять своих коллег, что в рукописи и намеков нет на крепостное право, что дело основано на смешном недоумении продающих и на хитроумных проделках покупающего и на всеобщем ералаше, который произвела такая покупка. Но ничего не помогло.

— Предприятие Чичикова, — тут уже все стали кричать, — есть уголовное преступление!

— Но ведь автор и не оправдывает его, — заметил Снегирев.

— Да, не оправдывает. А вот он выставил его, а теперь пойдут и другие брать пример, станут покупать мертвые души!

— Что ни говорите, — добавил ханжеским тоном цензор Крылов, — а цена два с полтиною, которую дает Чичиков за душу, возмущает меня. Человеческое чувство вопиет против этого! Да если так, то ни один иностранец к нам не приедет.

Обсуждение продолжалось очень долго, и никакого формального решения так и не было принято. Но Гоголь был уверен, что, судя по ходу обсуждения, запрет неотвратим, и, воспользовавшись проволочкой в цензурном комитете, он забрал оттуда рукопись.

Подавленный этими неудачами, Гоголь обратился с отчаянным письмом в Петербург к Плетневу, прося его содействия: «Дело для меня слишком серьезно, — писал он. — Из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело все клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, другого, я ничего не могу предпринять для моего существования. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись государю», — заключил он свое письмо, прося Плетнева обратиться за содействием к А. О. Смирновой и В. Ф. Одоевскому.

Нависшая над «Мертвыми душами» угроза запрещения произвела ошеломляющее впечатление на друзей Гоголя. Они негодовали, волновались, спорили, однако помочь ему не могли. Погодин еще более помрачнел и бесцеремонно надоедал Гоголю просьбами о сотрудничестве в «Москвитянине». Аксаковы шумно огорчались и возмущались. Щепкин, задумчиво вытирая платком потный лоб, повторял: «Оце дило, так дило…» — и печально вздыхал.

Но Гоголь не собирался сдаваться. Неожиданно поддержка пришла совсем с другой стороны. В начале января 1842 года в Москву приехал Белинский и остановился у Боткина. Белинский возглавил критический отдел «Отечественных записок» и в Москве собирался привлечь сотрудников, которые могли бы поддержать этот журнал.

Борьба между демократическим лагерем, вождем которого выступал Белинский, и реакционными сторонниками «официальной народности» — Погодиным и Шевыревым и во многом примыкавшими к ним славянофилами приняла особенно острый характер. Гоголь не раз слышал от Погодина и Шевырева враждебные выпады против Белинского. «Размашистым мечом он рубит направо и налево, — пугал Гоголя Шевырев, со злобой говоря о Белинском. — И нет такого имени, которое бы остановило его мах немилосердый!»

Гоголь помнил свои встречи с Белинским, высоко оценил его проникновенный и глубокий анализ «Ревизора». Белинский во многом импонировал ему своей страстностью, преданностью делу литературы. В свою очередь, Белинский не терял надежды оторвать Гоголя от его московских друзей, от пагубного влияния Погодина и Шевырева, которые тянули писателя назад, в лагерь реакции.

Через посредство Щепкина Белинский встретился с Гоголем втайне от его московских друзей.

Напомнив их последнюю встречу в Петербурге, Белинский стал убеждать Гоголя передать через него рукопись «Мертвых душ» в петербургскую цензуру.

— Там уже мы похлопочем, поговорим с Никитенкой — он умнее других, — убеждал критик. — Москва гниет в патриархальности, пиетизме, азиатизме! — возмущенно продолжал он. — Здесь самая мысль — грех. Раздолье одним Шевыревым! Ну, что вам сдался Погодин? Кстати, знаете, как за его скаредность называют Погодина? Петромихали! Только в китайской Москве могли поступить с вами, как поступил Снегирев. В Петербурге этого не сделал бы с вами даже самый привередливый цензор! Передайте мне вашу рукопись, и мы там добьемся ее разрешения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: