Александр Филиппов-Чехов - Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы

- Название:Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Libra Press

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9906440-0-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Филиппов-Чехов - Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы краткое содержание

Александр фон Гумбольдт – знаменитый немецкий ученый, сделавший важнейшие открытия в геологии, географии, горном деле, метеорологии, астрономии, физике, химии, физиологии, зоологии, сравнительной анатомии, археологии, этнографии, истории. Современники называли его Аристотелем XIX века. Совершив в 1799-1804 гг. масштабную экспедицию в Новый Свет, он заслужил звания «истинного первооткрывателя Америки». В 1829 г. по приглашению Николая I Гумбольдт отправился в экспедицию в Россию, в течение нескольких месяцев исследуя нашу страну от Санкт-Петербурга до Алтая.

Александр фон Гумбольдт. Вестник Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из сказанного ясно, как важно было для науки все эти явления взвесить в их относительной важности; отыскать связь между пластами, указать порядок, в котором они следуют один над другим, словом, дать положительный ответ на выше предложенные вопросы. Решением их и занялся Гумбольдт в сочинении своем Essai sur le gisement des roches dans les deux hémisphères[1823] – насколько это позволяли тогда известные данные. Собрав во время своих многочисленных путешествий по Европе и Америке такое количество наблюдений как ни один ученый до него, Гумбольдт имел возможность подарить науке труд гораздо более полный, чем все его предшественники, занимавшиеся только исследованием ограниченных по пространству местностей. Он сравнивал напластование отдельных формаций, определил их взаимное отношение, приурочил к ним встречающиеся в них окаменелости, так что труд его был в одно время географическим и историческим, так как он познакомил науку не только с местонахождением отдельных формаций в горизонтальном протяжении, но и определил посредством обозначения места, занимаемого ими и в вертикальном направлении, их относительный, если можно так выразиться, возраст, что необходимо знать для истории земли. Гумбольдт подтвердил, что отдельные слои изменяются, смотря по глубине, но вместе с тем он нашел, что каждая горная порода, хотя бы она встречалась только островами, представляет везде, под различными градусами широты и долготы, один и тот же характер, что и составляет немаловажное отличие минералогических особей от животных и растений, приуроченных за весьма немногими исключениями к известному климату. В заключение этого труда Гумбольдт сделал предложение в видах упрощения науки изображать состояние напластования каждого данного места известными общими знаками, которые он предполагал ввести. Ему, однако, не было суждено дожить до осуществления этой практической мысли, которая, без сомнения, не замедлила бы принести известную долю пользы науке. И теперь еще для этой цели употребляются краски – на картинах, и технические слова – в тексте геологических и геогностических сочинений.

Точно также как Гумбольдт поставил себе задачей, как мы упоминали выше, определить распространение животных и растений по поверхности земного шара и показать отношение известных семейств данной местности к целой фауне или флоре ее, он старался сделать это и относительно царства ископаемого. В его Essai sur le gisement…и в III томе Relation historique, в статье под заглавием Esquise d’un tableau géognostique de l’Amérique méridionale[1829.1.1.] он знакомит нас с распространением горных пород, наклонениями их, равно как распространением долин, гор, направлением цепей их, узлами их и проч.

Хотя предметы, разработанные Гумбольдтом в обоих названных сочинениях и касаются, по преимуществу, описательной части геологии и геогнозии, и потому он имел, главным образом, в виду то, что есть, а не то, как оно образовалось, однако мы видим уже из разбросанных в разных местах выражений, что он перешел из лагеря нептунистов в лагерь вулканистов, хотя и не вступает в полемику по поводу теорий происхождения горных пород. Так, он относит трахиты, фонолиты, базальты, долериты и проч. к исключительно горным породам. Трудно решить, когда именно Гумбольдт переменил свое мнение насчет этого вопроса, но можно предполагать, что оно совершилось во время его американского путешествия, вероятнее всего на Тенерифе, где он впервые имел возможность лично наблюдать еще действующую огнедышащую гору.

Несмотря на это непрямое участие в споре двух враждебных ученых лагерей, Гумбольдта можно считать одним из корифеев школы плутонистов, так как он показал, что внутри земного шара постоянно действуют частью созидающие, частью же разрушающие силы, а изучение вулканов Гумбольдтом оказало громадное влияние на установление плутонической теории. Из того, что мы узнали благодаря ему о действии их в настоящем, мы получили возможность составить себе правильное понятие о деятельности их в прошедшем.

В монографии своей о вулканах Гумбольдт указывает впервые на их разнообразие. Не только конусообразная форма свойственна им, как прежде предполагали, хотя она действительно встречается чаще чем другие; он показал, что вулканы могут представлять целые хребты гор, как напр. Пичинча близ Кито, так тщательно им исследованная. Другие вулканы образуют группы, напр. Азорские и Канарские острова, иные тянутся цепями параллельными горам, как например в Гватемале, Перу и Яве, или поперек их, как в Мексике. Из этого разнообразного направления их Гумбольдт выводит заключение, что вулканические действия зависят не от мелких, к поверхности земли находящихся, причин, а суть явления громадных, внутри земного шара действующих сил. Он указал также многочисленными примерами из истории вулканических извержений на связь, существующую между деятельностью самых отдаленных вулканов. Он доказал тоже, что кроме постоянных сообщений между внутренностью и поверхностью земли, случаются еще и временные. Прорвавшись раз наружу, внутренние силы не ищут более исхода в этом месте; кроме того, горы вовсе не составляют необходимого пути для извержения. Оно может произойти и на равнине. Этим последним обстоятельством объясняется форма базальтовых гор, о которых была речь выше.

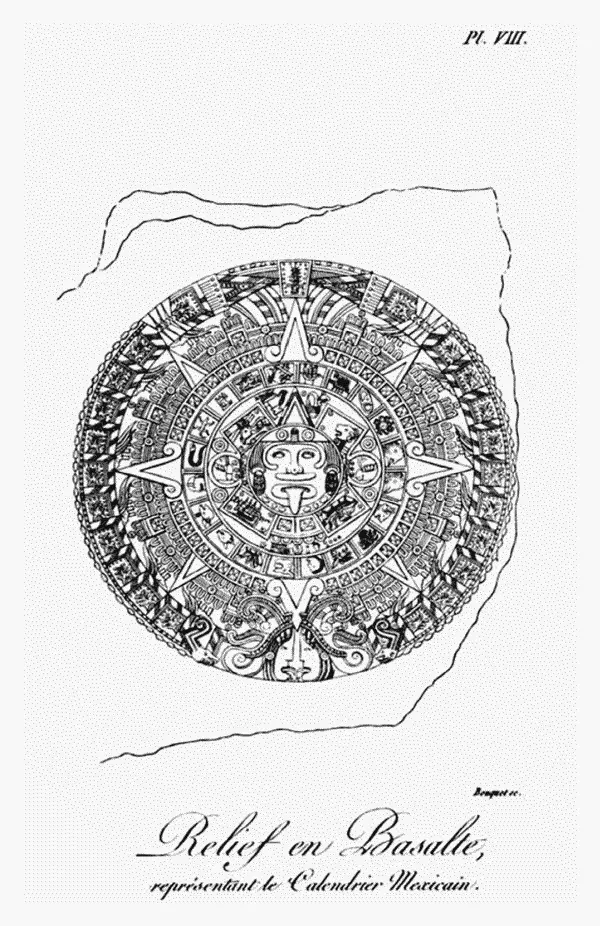

Иллюстрация из книги «Виды Кордильеров и монументы коренных народов Америки». Рельеф на базальте, изображающий календарь майя

XII

Исследования магнетизма и отклонения магнитной стрелки – Земной магнетизм

В области исследования магнетизма, самой загадочной из всех сил природы, мы встретим опять имя Гумбольдта. Незаметная нашим чувствам, эта сила долгое время не обращала на себя должного внимания, хотя ее присутствие, как доказано теперь, встречается повсюду. Правда, некоторые магнетические явления были известны уже древним. Так, Платон, Аристотель, Плиний упоминают о свойствах естественного магнита (так называется, как известно, железная руда, встречавшаяся в древности вблизи города Магнесии, от которого и получила настоящее название), а Лукреций говорит об отталкивании его. Из этого можно заключить, что уже древние знали, что магнит имеет два различные полюса, из которых одноименные отталкиваются, а разноименные – притягиваются. Много веков, однако, прошло, прежде чем было открыто другое весьма важное свойство магнитов, именно, что положенные на вертикальную остроконечную подпорку магниты, двигаясь в горизонтальной плоскости, принимают направление от севера к югу. Первое известие, дошедшее до нас об этом свойстве магнита, так важном для мореплавания, относится к XI или XII столетию, но в нем говорится о нем как об инструменте общераспространенном между мореходцами, которые, как кажется, заимствовали его у аравитян. Но гораздо древнее употребление его у китайцев. За одиннадцать столетий до нашего летоисчисления китайский император Чэн-ван подарил тонкинским и кохинхинским посланникам, опасавшимся сбиться на обратном пути, пять магнитных «весов», указывавших на юг посредством подвижной руки небольшой фигуры. Китайцы знали даже, что магнитная стрелка показывает не совсем точно к северу и югу, а уклоняется несколько от этого направления. В конце XV в. уклонение это в Европе было к северо-востоку; Колумб же открыл во время первого своего путешествия в Америку, что уклонение это не всегда постоянно и неодинаково в различных местах. Так, он заметил (под 28° север. широты и 31° запад. долготы от Парижа), что стрелка, показывавшая до того к северо-востоку, уклонилась здесь на северо-запад. из этого Колумб заключил, что он, следуя от востока на запад, перешел где-нибудь линию, где стрелка показывала и прямо на север. Последующие наблюдения показали, что подобные уклонения встречаются не только в той широте, в которой Колумб переплывал Атлантический океан, так как теперь в этом отношении земной шар делится на две половины, из которых в одной уклонение стрелки совершается на запад, а в другой – на восток. Эти обе части разделены кривой, огибающей неправильно Землю, на которой не замечается никакого уклонения. Притом уклонение, как было уже замечено, не всегда одно и то же: оно подвергается вековым изменениям. Так, во время открытия Америки магнитная стрелка показывала на восток; в конце XVI в. уклонение это уменьшилось, а в половине XVII она совпадала с меридианом, перешла затем на запад и теперь опять направляется назад. Кажется, что нулевая линия уклонения перемещается от востока к западу, но она при этом перемещается, как перемещаются, напр., облака в своем течении; впрочем, направление ее более параллельно меридианам, нежели градусам широты. Точно так, как посредством вышеупомянутой кривой мы можем разделить земной шар на две области, область восточного и западного уклонения, мы, соединяя между собой точки одинакового уклонения, восточного и западного, линиями, называемыми изогонами, имеем возможности при первом взгляде на карту проследить распределение уклонений на земном шаре. Первая такая карта изогонов была составлена на основании двукратного путешествия по Атлантическому океану Галлеем (1701 г.). С тех пор появилось много таких карт для различных годов; так, напр., карта уклонений Ханстена для разных годов начиная с 1600 по 1800; Сэбин составил для одного 1840 г. Существуют карты и для отдельных стран, например карта Ламонта для Германии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андреа Вульф - Открытие природы [Путешествия Александра фон Гумбольдта]](/books/1072978/andrea-vulf-otkrytie-prirody-puteshestviya-aleksan.webp)