Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение

- Название:Русская правда. Устав. Поучение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69130-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение краткое содержание

4 мая 2013 года исполнилось 900 лет со дня восшествия на киевский престол великого князя Владимира Всеволодовича, вошедшего в историю под именем Владимира Мономаха.

Выдающийся полководец, непревзойденный политик, мудрый законотворец, – Владимир Мономах (1053—1125) обладал также ярким писательским талантом. Возможно, именно поэтому его произведения пережили почти тысячу лет – чтобы во всем богатстве представить нам картину жизни наших славных предков.

Формально правление Владимира Мономаха продлилось недолго – всего двенадцать лет (1113—1125). Но мы знаем, что еще за много лет до вокняжения в Киеве Мономах играл заметную, а часто и решающую роль в управлении Киевской Русью – как при своем отце, великом князе Всеволоде Ярославиче (1078—1093), так и при дяде – Святополке (1093—1113). А после смерти Мономаха его дело достойно продолжил его старший сын Мстислав Великий (1125—1132). Вот почему полстолетия на рубеже XI—XII веков можно по праву назвать эпохой Владимира Мономаха.

Его правление стало высшей точкой древнерусской государственности. Никогда прежде – ни при его выдающемся деде Ярославе Мудром, ни при прадеде, крестителе Руси святом равноапостольном Владимире Святославиче, – Киевская Русь не достигала такой степени единения и мощи. Однако после вершины всегда начинается спуск. «Предвестьем льгот приходит гений – и гнетом мстит за свой уход», – сказал поэт. С уходом Владимира Мономаха солнце русской славы закатилось: началась эпоха феодальной раздробленности.

Но дела Владимира Мономаха не были забыты: его законы действовали, его труды служили образцом для лучших князей, а наставления, которые он оставил в Поучении сыновьям, учили стойкости, мужеству и правде грядущие поколения русских людей во времена испытаний и смут.

Наряду с Ярославом Мудрым и Александром Невским Владимира Мономаха до сих пор чтят как одного из величайших правителей в истории России, а его правление признают высшей точкой древнерусской государственности.

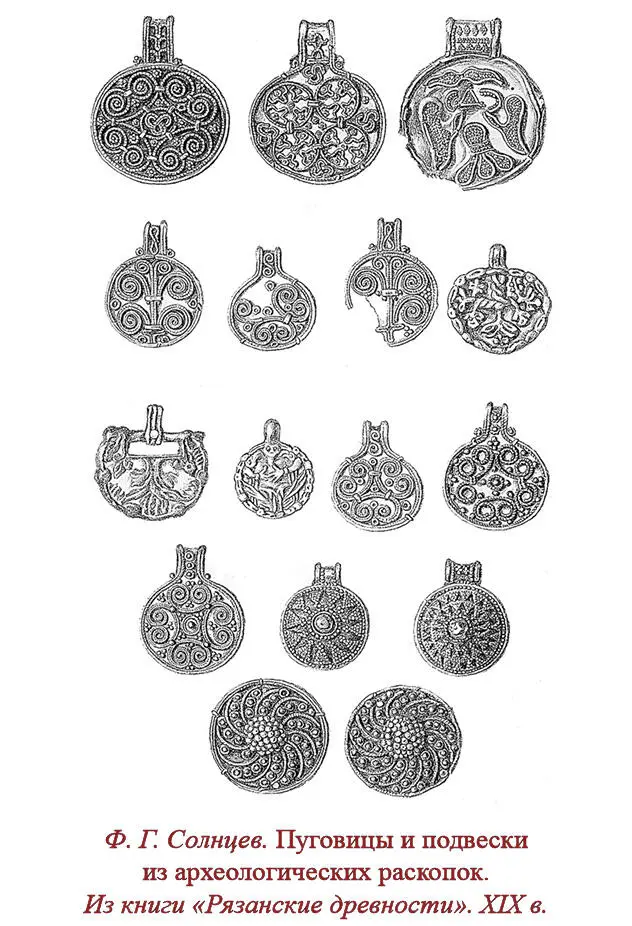

Электронная публикация включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие правители» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями. В книге великолепный подбор иллюстративного материала: текст сопровождают более 200 редких иллюстраций из отечественных и иностранных источников, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Элегантное оформление, прекрасная печать, лучшая офсетная бумага делают эту серию прекрасным подарком и украшением библиотеки самого взыскательного читателя.

Русская правда. Устав. Поучение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Болтин : «Месячина, то есть постановленное количество… припасов, которые ежемесячно выдают помещики дворовым людям… Наймиты… жили так же, как и дворовые люди ныне, в господском доме, следственно, и они также или застольное ели, или месячину получали» [20; c. 63].

Карамзин : «Плата, получаемая наемными земледельцами от хозяина или господина… Крестьяне Минской губ. называют ныне отарицею оброк господский. Сообщено от З. Ходаковского» [41; примеч. 92].

Дубенский : «Слово отарица доселе сохранилось… у великоруссов в слове: торица – подль, высевки, тощее зерно… достояние людей, питающихся от трапезы богатых» [33; с. 88].

Мацейовский : «Отарица означала, может быть, то самое, что сейчас «отерки» возле Перемышля на Червонной Руси». «Наемник договаривался с хозяином, что тот разрешит вымолачивать снопы не целиком, предоставляя ему “дотереть” их до конца или “вытереть” остаток зерна из колосьев» в свою пользу [4; II, § 107, с. 134].

Хлебников : «Отарицей в Белоруссии называлось пользование плодом с участка, данного хозяином; в Великороссии так называют жатвенный хлеб; в Минской губ. это слово употребляется в значении господского оброка [38; с. 102]. Но слово отара имеет и общее значение скота, приплода (Сл. Даля), в каком, я полагаю, оно и употреблено здесь» [91; с. 244].

Ланге : «Отарицей называлась земля, отдававшаяся, вероятно, большей части закупов на присевок» (примеч.: «Под отарицей вообще понимают скот, но предполагать, что закуп владел скотом, было бы несовместно с понятием о закупе, как о несостоятельном должнике… Нельзя ли производить [отарицу] от глагола орать ?… Оратица, т. е. участок поля для орания») [47; с. 182].

Соболевский : «Отара – стадо мелкого скота, овец… Небольшое стадо овец (отарица). Глагол уведеть показывает, что кова означало что-то подобное отарице» [82;. 380].

Ключевский : «Русские рабовладельцы, подобно римским, исстари доверяли часть своего имущества в распоряжение или пользование своим холопам: это отарица Русской Правды, пекулий [256]римского права, бонда польского. Такое доверенное имущество давало холопу возможность вести свое особое хозяйство и вступать в обязательства с посторонними лицами» [45; т. I, с. 363].

Сергеевич : «В одном памятнике [77; т. VI, стб. 208, примеч. 8] peculium переведено словом “отарица”. Увередить отарицу, думаем, значит отобрать у закупа собственное его имущество» [80; с. 195].

Пресняков напоминал «первоначальное значение слова peculium (от pecus), а также его смысл в старших западных средневековых текстах, где peculium означает только движимое имущество, прежде всего скот; “это то имущество, которое серв или крепостной приобретает для себя и затем сохраняет в своем обладании с определенно выраженного или молчаливого согласия своего господина” [6; с. 45]. Этот peculium-отарицу естественно сопоставить с имуществом, приобретенным на службе господина вестготским дружинником – буцелларием или сагионом» [72; с. 300, примеч. и с. 222].

Мрочек-Дроздовский : «Закуп, как человек свободный, конечно, мог иметь свое добро; без сомнения, главной частью – если не единственным предметом – этого добра-собственности была купа, данная ему хозяином-домовладыкою как домочадцу: вот черта, сближающая нашу отарицу с пекулием, но как кабальная зависимость отличается от холопства, так и отарица отличается от пекулия. Правда отличает отарицу и от купы, и, конечно, отличает не по происхождению: и купа и отарица даются закупу хозяином, иначе у отарицы не было бы и указанной близости к пекулию. Отличие купы от отарицы возможно, следов., лишь по предмету хозяйской дачи… [Ст. 111] указывает на хлеб и придаток, как на предметы хозяйской дачи закупу… Придаток – денежная дача; дача же хлебная, несомненно, соответствует тому, что в крестьянских порядных московского времени называется хлебом семенным и еменным, т. е. хлебом для посева и прокорма до нови. Если же у закупа был свой посев, то был и участок земли, данный ему хозяином для этого посева. В северных говорах употребляется слово таранить – вести борозду-межу плугом – простейший способ межевания: не есть ли отарица – ота́ранный-отаренный закупу участок хозяйской земли или – иносказательно – сбор, урожай с этого участка, доход закупа?» [61; с. 85].

Максимейко , принимая отарицу = peculium, в связи со своим толкованием ковы (см. выше), признавал, что «и хова, и отарица обозначали одно и то же понятие, рассматриваемое лишь с разных сторон»: «поскольку то или другое имущество служило целям содержания закупа, оно называлось ховой; поскольку же оно выделялось из общей имущественной массы господина и отдавалось в обособленное пользование закупа, его называли отарицей». «Незначительный размер штрафа (60 кун)… надо объяснять не столько малоценностью предметов, составлявших хову или отарицу, сколько тем обстоятельством, что это имущество не было собственностью закупа, а находилось лишь в его пользовании» [55; с. 40].

Е. Ф. Карский сопоставлял с литовск. «ataras» = борозда и белорусск. «атарица» = «частица земли, засеянная работником или работницей в свою пользу, по условию с хозяином» («атарицу сваю жнець») [42; с. 131].

Паки ли прииметъ на немь кун, то опять ему воротити куны, что будеть принял, а за обиду платити ему 3 гривны продажи.

Равным образом, когда господин возьмет и станет удерживать деньги наемника, то взятые деньги возвратить да за обиду заплатить ему 3 гривны пени.

Перевод В. Н. Сторожева

Если господин отдаст своего наймита в заработок другому хозяину за взятую у последнего вперед плату, эту плату он также должен отдать назад, а за обиду заплатить 3 гривны продажи.

Мейер : «В ст. 73 [А, 60] закуп назван наймитом, но это ничего не доказывает против значения заложника, ибо тут же предполагается, что наймит должен своему хозяину, т. к. определяется случай, когда прекращается обязательство заслужить долг» [59; с. 8].

Полевой : «Если закуп отдал наемщику свой долг, а тот его отпускать не станет, то, возвратив по суду, платит продажи 3 гривны» [69; с. 179].

Дубенский : Примет на нем кун = «надбавит сумму, за которую обязался служить наемник» [33; с. 88].

Калачов : «[Господин] не должен делать обиды закупу, напр., отнимать у него отданные ему деньги» [40; с. 141].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: