Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение

- Название:Русская правда. Устав. Поучение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69130-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение краткое содержание

4 мая 2013 года исполнилось 900 лет со дня восшествия на киевский престол великого князя Владимира Всеволодовича, вошедшего в историю под именем Владимира Мономаха.

Выдающийся полководец, непревзойденный политик, мудрый законотворец, – Владимир Мономах (1053—1125) обладал также ярким писательским талантом. Возможно, именно поэтому его произведения пережили почти тысячу лет – чтобы во всем богатстве представить нам картину жизни наших славных предков.

Формально правление Владимира Мономаха продлилось недолго – всего двенадцать лет (1113—1125). Но мы знаем, что еще за много лет до вокняжения в Киеве Мономах играл заметную, а часто и решающую роль в управлении Киевской Русью – как при своем отце, великом князе Всеволоде Ярославиче (1078—1093), так и при дяде – Святополке (1093—1113). А после смерти Мономаха его дело достойно продолжил его старший сын Мстислав Великий (1125—1132). Вот почему полстолетия на рубеже XI—XII веков можно по праву назвать эпохой Владимира Мономаха.

Его правление стало высшей точкой древнерусской государственности. Никогда прежде – ни при его выдающемся деде Ярославе Мудром, ни при прадеде, крестителе Руси святом равноапостольном Владимире Святославиче, – Киевская Русь не достигала такой степени единения и мощи. Однако после вершины всегда начинается спуск. «Предвестьем льгот приходит гений – и гнетом мстит за свой уход», – сказал поэт. С уходом Владимира Мономаха солнце русской славы закатилось: началась эпоха феодальной раздробленности.

Но дела Владимира Мономаха не были забыты: его законы действовали, его труды служили образцом для лучших князей, а наставления, которые он оставил в Поучении сыновьям, учили стойкости, мужеству и правде грядущие поколения русских людей во времена испытаний и смут.

Наряду с Ярославом Мудрым и Александром Невским Владимира Мономаха до сих пор чтят как одного из величайших правителей в истории России, а его правление признают высшей точкой древнерусской государственности.

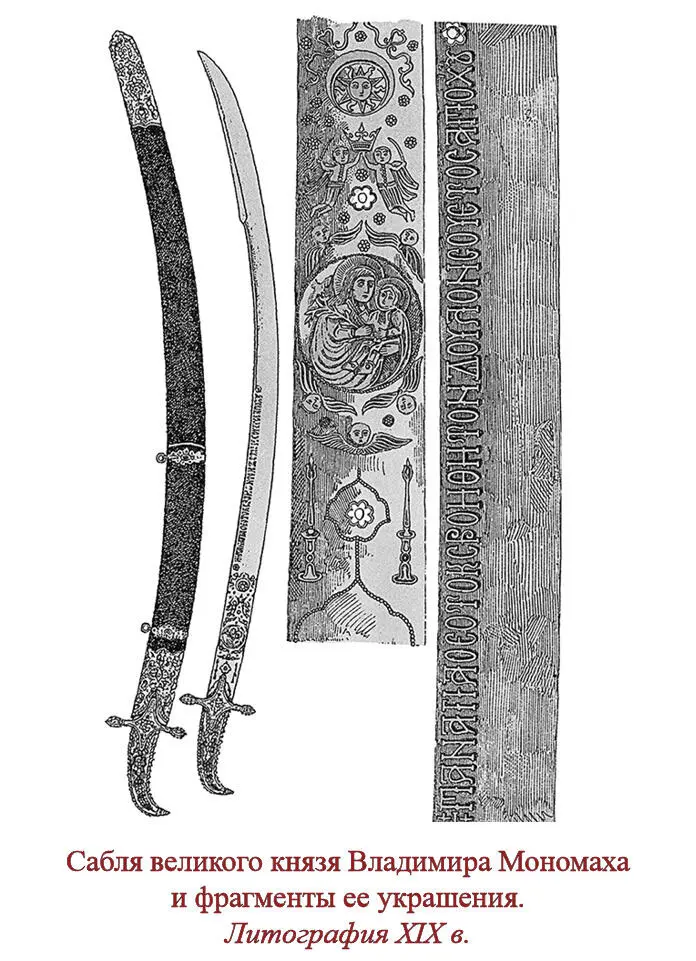

Электронная публикация включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие правители» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями. В книге великолепный подбор иллюстративного материала: текст сопровождают более 200 редких иллюстраций из отечественных и иностранных источников, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Элегантное оформление, прекрасная печать, лучшая офсетная бумага делают эту серию прекрасным подарком и украшением библиотеки самого взыскательного читателя.

Русская правда. Устав. Поучение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вообще, по тогдашнему русскому обычному праву, все сыновья наследовали поровну, а дочерям обязывались выдавать приданое при замужестве; меньшому сыну доставался отцовский двор. Каждому, однако, предоставлялось распорядиться своим имуществом по завещанию. В правах наследства бояр и дружинников и в правах смердов существовала та разница, что наследство бояр и дружинников ни в каком случае не переходило к князю, а наследство смерда (простого земледельца) доставалось князю, если смерд умирал бездетным. Женино имение оставалось неприкосновенным для мужа. Если вдова не выходила замуж, то оставалась полной хозяйкой в доме покойного мужа, и дети не могли удалить ее. Замужняя женщина пользовалась одинаковыми юридическими правами с мужчиной. За убийство или оскорбления, нанесенные ей, платилась одинаковая вира, как за убийство или оскорбления, нанесенные мужчине.

Местом суда в древности были: княжеский двор и торг, и это означает, что был суд и княжеский, но был суд и народный – вечевой, и, вероятно, постановления Русской Правды, имеющие главным образом в виду соблюдение княжеских интересов, не обнимали всего вечевого суда, который придерживался давних обычаев и соображений, внушенных данными случаями. Доказательствами на суде служили: показания свидетелей, присяга и, наконец, испытание водою и железом; но когда было введено последнее – мы не знаем.

Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета состояния художественной и литературной деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью: так, при Святополке построен был в Киеве Михаиловский Золотоверхий монастырь, стены которого существуют до сих пор, а близ Киева – Выдубицкий монастырь на месте, где был загородный двор Всеволода; кроме того, Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на том месте, где был убит Борис. К этому времени относится составление нашей первоначальной летописи. Игумен Сильвестр (около 1115 года) соединил в один свод прежде существовавшие уже отрывки и, вероятно, сам прибавил к ним сказания о событиях, которых был свидетелем.

В числе вошедших в его свод сочинений были и писания летописца Печерского монастыря Нестора, отчего весь Сильвестров летописный свод носил потом в ученом мире название Несторовой летописи, хотя и неправильно, потому что далеко не все в ней писано Нестором, и притом не все могло быть писано одним только человеком. Мысль описывать события и расставлять их последовательно по годам явилась вследствие возникшего знакомства с византийцами-летописцами, из которых некоторые, как например, Амартол и Малала, были тогда известны в славянском переводе. Сильвестр положил начало русскому летописанию и указал путь другим после себя. Его свод был продолжаем другими летописцами по годам и разветвился на многие отрасли, сообразно различным землям русского мира, имевшим свою отдельную историю. Непосредственным и ближайшим по местности продолжением Сильвестрова летописного свода была летопись, занимающаяся преимущественно киевскими событиями и написанная в Киеве разными лицами, сменившими одно другое. Летопись эта называется «Киевскою»; она захватывает время Мономаха, идет через все XII столетие и прерывается на событиях начальных годов XIII столетия.

Во времена Мономаха, вероятно, было переведено многое из Византийской литературы, как показывают случайно уцелевшие рукописи, которые относят именно к концу XI и началу XII века. Из нашей первоначальной летописи видно, что русские грамотные люди могли читать на своем языке Ветхий Завет и жития разных святых. Тогда же, по образцу византийских жизнеописателей, стали составлять жития русских людей, которых уважали за святость жизни и смерти. Так, в это время уже написано было житие первых основателей Печерской обители: Антония и Феодосия и положено было преподобным Нестором, печерским летописцем, начало Патерика, или Сборника житий печерских святых, сочинения, которое, расширяясь в объеме от новых добавлений, составляло впоследствии один из любимых предметов чтения благочестивых людей. В этот же период написаны были жития св. Ольги и св. Владимира монахом Иаковом, а также два отличных одно от другого повествования о смерти князей Бориса и Глеба, из которых одно приписывается тому же монаху Иакову.

От современника Мономахова, киевского митрополита Никифора, родом грека, осталось одно Слово и три Послания: из них два обращены к Владимиру Мономаху, из которых одно обличительное против латин. Тогда уже окончательно образовалось разделение Церквей; вражда господствовала между писателями той и другой Церкви, и греки старались привить к русским свою ненависть и злобу к Западной Церкви. Другой современник Мономаха, игумен Даниил, совершил путешествие в Иерусалим и оставил по себе описание этого путешествия. Несомненно, кроме оригинальных и переводных произведений собственно религиозной литературы, тогда на Руси была еще поэтическая самобытная литература, носившая на себе более или менее отпечаток старинного язычества.

В случайно уцелевшем поэтическом памятнике конца XII века – «Слово о полку Игореве» упоминается о певце Бояне, который прославлял события старины и между прочим события XI века; по некоторым признакам можно предположить, что Боян воспевал также подвиги Мономаха против половцев. Этот Боян был так уважаем, что потомство прозвало его Соловьем старого времени. Сам Мономах написал «Поучение своим детям», или так называемую Духовную. В ней Мономах излагает подробно события своей жизни, свои походы, свою охоту на диких коней (зубров?), вепрей, туров, лосей, медведей, свой образ жизни, занятия, в которых видна его неутомимая деятельность. Мономах дает детям своим советы, как вести себя. Эти советы, кроме общих христианских нравоучений, подкрепляемые множеством выписок из Священного Писания, свидетельствующих о начитанности автора, содержат в себе несколько черт, любопытных как для личности характера Мономаха, так и для его века. Он вовсе не велит князьям казнить смертью кого бы то ни было. «Если бы даже преступник и был достоин смерти, – говорит Мономах, – то и тогда не следует губить души».

Видно, что князья в то время не были окружены царственным величием и были доступны для всех, кому была до них нужда: «Да не посмеются приходящие к вам ни дому вашему, ни обеду вашему». Мономах поучает детей все делать самим, во все вникать, не полагаться на тиунов и отроков. Он завещает им самим судить и защищать вдов, сирот и убогих, не давать сильным губить слабых, приказывает кормить и поить всех приходящих к ним. Гостеприимство считается у него первою добродетелью: «Более всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел: посол ли, знатный ли человек или простой, всех угощайте брашном и питием, а если можно, дарами. Этим прославится человек по всем землям», завещает им посещать больных, отдавать последний долг мертвым, помня, что все смертны, всякого встречного обласкать добрым словом, любить своих жен, но не давать им над собою власти, почитать старших себя как отцов, а младших как братьев, обращаться к духовным за благословением, отнюдь не гордиться своим званием, помня, что все поручено им Богом на малое время, и не хоронить в земле богатств, считая это великим грехом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: