Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискуя быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу: «таких случаев не было».

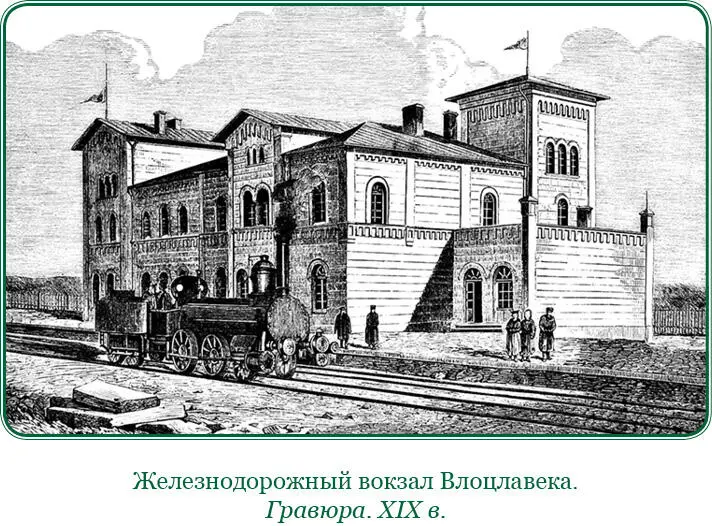

Месяца через три вызывают меня к директору. Директор Левшин знал меня еще по Влоцлавскому училищу, откуда он был переведен в Лович, и любил. За что – не знаю. Должно быть, за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре – его детище.

– Вы уже третий раз пишете в отчетности, что уличенных в разговоре на польском языке не было…

– Да, господин директор.

– Я знаю, что это неправда.

Молчу.

– Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти.

Был ли директор твердо уверен в своей правоте и в целесообразности такого метода «замирения» – не знаю. Но до конца учебного года в моем отчете появлялась сакраментальная фраза – «таких случаев не было», а с должности меня не сместили.

Так или иначе, в течение восьми лет, проведенных среди поляков в реальном училище, я никогда не испытывал трений на национальной почве. Не раз, когда во время общих наших загородных прогулок кто-либо из товарищей затягивал песни, считавшиеся революционными,– «3 дымэм пожарув» или «Боже, цось Польске…», другие останавливали его:

– Брось, нехорошо, ведь с нами идут русские!..

Трения пришли позже… Впоследствии я вышел в офицеры, большинство из моих школьных товарищей-поляков окончили высшие технические заведения. Положение изменилось. Запретов не стало, были мы уже свободными людьми, и я потребовал «равноправия»; при встречах с бывшими товарищами заговорил с ними по-русски, предоставляя им говорить на их родном языке.

Одни примирились с этим, другие обиделись, и мы расстались навсегда. Впрочем, встречи происходили лишь в первые годы после выпусков. В дальнейшем судьба разбросала нас по свету, и я никогда больше не встречал своих школьных товарищей.

Один только случай: в 1937 году отозвался самый близкий мой школьный товарищ, с которым мы жили в одной комнате, крепко дружили, вместе учились и совместно разрешали тогда все «мировые вопросы». Это был Станислав Карпинский, первый директор Государственного банка новой Польши, кратковременно занимавший пост министра финансов. К этому времени Карпинский был уже в отставке. Прочтя мои книги и узнав через одно из издательств мой адрес, он прислал мне книжку воспоминаний, и между нами завязалась переписка, длившаяся до самой Второй мировой войны. Что сталось с ним, не знаю.

Карпинский, уроженец русской Польши,– один из редких поляков, здраво, без предвзятости смотревший на русско-польские отношения, ясно видевший не только русские, но и польские прегрешения и считавший возможным и необходимым примирение.

Городишко наш жил тихо и мирно. Никакой общественной жизни, никаких культурных начинаний, даже городской библиотеки не было, а газеты выписывали лишь очень немногие, к которым, в случае надобности, обращались за справками соседи. Никаких развлечений, кроме театра, в котором изредка подвизалась заезжая труппа. За десять лет моей более сознательной жизни в Влоцлавске я могу перечислить ВСЕ [8]«важнейшие события», взволновавшие тихую заводь нашего захолустья.

Итак.

«Поймали социалиста»… Под это общее определение влоцлавские жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление. В течение нескольких дней «социалиста», в сопровождении двух жандармов, водили на допрос к жандармскому подполковнику. Каждый раз толпа мальчишек сопровождала шествие. И так как подобный случай произошел у нас впервые, то вызвал большой интерес и много пересудов среди обывателей.

В доме богатого купца провалился потолок и сильно придавил его. Много народа, знакомые и незнакомые, ходили навещать больного – не столько из участия, сколько из-за любопытства: посмотреть провалившийся потолок. Конечно, побывал и я.

Директор отделения местного банка, захватив суммы, бежал за границу… Несколько дней подряд возле банковского дома собирались, жестикулировали и ругались люди – вероятно, мелкие вкладчики. И на Пекарской улице, где находился банк, царило большое оживление. Кажется, не было в городе человека, который не прошелся бы в эти дни по Пекарской мимо дома с запертыми дверями и наложенными на них казенными печатями.

В нашем реальном училище случилось событие посерьезнее. 7-го класса, или «дополнительного», как он назывался на официальном языке, к моему выпуску уже не было, и вот почему… Раньше училище было нормальным семиклассным. По установившейся почему-то традиции, семиклассники у нас пользовались особыми привилегиями: ходили вне школы в штатском платье, посещали рестораны, где выпивали, гуляли по городу после установленного вечернего срока, с учителями усвоили дерзкое обращение и т. д.

В конце концов, распущенность дошла до такого предела, что директор решил положить ей конец. После какого-то объяснения с великовозрастным семиклассником, последний ударил директора по лицу.

Это событие взволновало, взбудоражило весь город и, конечно, школу. Семиклассник был исключен «с волчьим билетом», т. е. без права приема в какое бы то ни было учебное заведение. Помню, что поступок его вызвал всеобщее осуждение, тем более что директор, которого перевели куда-то в Центральную Россию, был человеком гуманным и справедливым. Осуждали и мы, мальчишки.

Седьмой класс был закрыт, как сказано было в официальной бумаге, «навсегда».

Наконец, еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда семь или восемь лет. В городе стало известно, что из-за границы возвращается император Александр II через Александров-Пограничный [9]и что царский поезд остановится во Влоцлавске на десять минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой. Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости.

В доме – переполох. Мать весь день и ночь шила мне плисовые штаны и шелковую рубашку; отец приводил в порядок военный костюм и натирал до блеска – через особую дощечку с вырезами – пуговицы мундира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: