Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

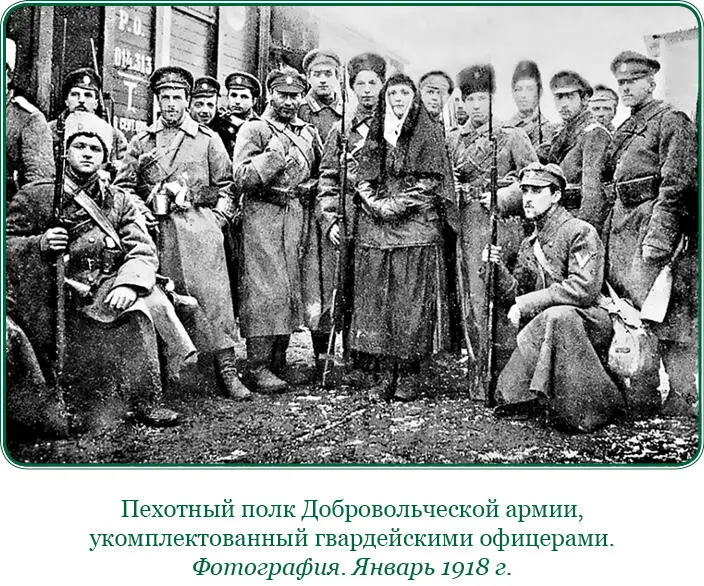

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Здорово, товарищ! А Гришин с вами?

– Здравия… здравствуйте, да…

Старик кивнул головой и исчез в толпе.

– Послушайте, да ведь это генерал Корнилов! – воскликнул караульный офицер.

Ледяной холод в сердце, неискренний смешок и сбивчивая речь в ответ:

– Что вы, ха-ха, как так Корнилов, просто знакомый один…

6 декабря «старик» – по паспорту Ларион Иванов, беженец из Румынии – прибыл в г. Новочеркасск, где его ждали с тревожным нетерпением семья и соратники.

Под влиянием всякого рода недоразумений Корнилов все еще колебался в окончательном решении. На него угнетающе действовали отсутствие «полной мощи», постоянные трения и препятствия, встречаемые на пути организации армии, скудость средств и ограниченность перспектив. Извне на Корнилова оказывали давление в двух направлениях: одни считали, что для человека столь крупного «всероссийского» масштаба слишком мелко то дело, которое зарождалось в Новочеркасске и что ему необходимо временно устраниться с военно-политического горизонта, чтобы впоследствии возглавить широкое национальное движение.

Ранее этот взгляд поддерживал по побуждениям личным Завойко. Другие звали генерала в Сибирь, на его родину, где «нет самостийных стремлений» и где почва в социальном и бытовом отношении казалась наиболее чуждой большевизму. Наконец, были и просто авантюристы, в роде И. Добрынского, который в неудержимом стремлении играть политическую роль применял все виды шантажа.

Так, в половине января по каким-то атавистическим признакам, он неожиданно оказался астраханским казаком, нашил желтые лампасы и явился к генералу Корнилову в сопровождении находившихся в Ростове г.г. Н. Киселева и Б. Самсонова, в качестве делегации «от поволжского купечества и Астраханского соединенного с Калмыцким войска».

Обращение, подписанное этими тремя лицами 16 января, после дифирамба диктатуре и вождю, звало Корнилова в Астрахань для водворения в губернии законности и порядка, обещало широкую материальную поддержку и заканчивалось такой политически безграмотной тирадой, превращавшей идею добровольчества в своего рода средневековый институт ландскнехтов: «Купечество произведет милитаризацию своих предприятий, сохранись за военными навсегда их служебное положение, дав обязательство в том, что все назначения в этом смысле будут происходить с согласия генерала Корнилова».

В эти дни Астрахань, как я уже говорил, агонизировала и 24-го после жестокой резни перешла в руки большевиков.

Однако мало-помалу связь Корнилова с армией укреплялась все более и чем серьезнее, безвыходнее становилось положение, тем больше росла его привязанность к добровольцам и их преклонение перед своим вождем. Его имя сразу заняло центральное место и стало тем нравственным стержнем, вокруг которого группировались все боевые элементы армии. Те трения, которые происходили между Алексеевым и Корниловым, находили прямое отражение (иногда наоборот – служили отражением) только среди политиканствующего привилегированного офицерства, стоявшего ближе к обоим генералам и создавшего разделение на «корниловцев» и «алексеевцев».

Только в этой среде, и то весьма сдержанно, шли разговоры о «демократизме» Корнилова и «монархизме» Алексеева, и делались вытекающие из этого выводы. Для армии это было тогда безразлично. Армия воспринимала положение более просто и непосредственно: она относилась с искренним уважением, доверием и любовью к Алексееву, помня его прежние заслуги, зная его доброту, доступность и трогательное внимание к ее нуждам.

Но, вместе с тем, армия чувствовала, что повести ее в кровавый бой должен, конечно, Корнилов, имя которого было обвеяно боевой славой, окружено уже легендой. В глазах добровольчества жизнь сплела эти имена. И Алексеев, и Корнилов были необходимы армии.

Поэтому я вместе с Лукомским и Романовским считал своим долгом примирять обе стороны и сглаживать насколько возможно возникавшие недоразумения. А накоплявшаяся на поверхности военно-общественного движения людская накипь вела, между тем, систематически разрушительную работу. […]

Донская политика привела к тому, что командующий Добровольческой армией генерал Корнилов жил конспиративно, ходил в штатском платье и имя его не упоминалось официально в донских учреждениях.

Донская политика лишила зарождающуюся армию еще одного весьма существенного организационного фактора… Кто знает офицерскую психологию, тому понятно значение приказа. Генералы Алексеев и Корнилов при других условиях могли бы отдать приказ о сборе на Дону всех офицеров русской армии. Такой приказ был бы юридически оспорим, но морально обязателен для огромного большинства офицерства, послужив побуждающим началом для многих слабых духом.

Вместо этого распространялись анонимные воззвания и «проспекты» Добровольческой армии. Правда, во второй половине декабря в печати, выходившей на территории советской России, появились довольно точные сведения об армии и ее вождях. Но не было властного приказа, и ослабевшее нравственно офицерство шло уже на сделки с собственной совестью. Пробирались в армию сотни – а десятки тысяч, в силу многообразных обстоятельств, в том числе главным образом тяжелого семейного положения и слабости характера, выжидали, переходили к мирным занятиям, преображались в штатских людей или шли покорно на перепись к большевистским комиссарам, на пытку в чрезвычайке, позднее на службу в Красную армию.

Часть офицерства оставалась еще на фронте, где офицерское звание было упразднено и где Крыленко доканчивал «демократизацию», проходившую, по словам его доклада Совету народных комиссаров, «безболезненно, если не считать того, что в целом ряде частей стрелялись офицеры, которых назначали на должность кашеваров»… Другая часть распылялась. Важнейшие центры – Петроград, Москва, Киев, Одесса, Минеральные Воды, Владикавказ, Тифлис – были забиты офицерами. Пути на Дон были, конечно, очень затруднены [184], но твердую волю настоящего русского офицера не остановили бы никакие кордоны.

Невозможность производства мобилизации даже на Дону привела к таким поразительным результатами – напор большевиков сдерживали несколько сот офицеров и детей – юнкеров, гимназистов, кадет, а панели и кафе Ростова и Новочеркасска были полны молодыми здоровыми офицерами, не поступавшими в армию. После взятия Ростова большевиками советский комендант Калюжный жаловался в совете рабочих депутатов на страшное обременение работой: тысячи офицеров являлись к нему в управление с заявлениями, «что они не были в Добровольческой армии»… Также было и в Новочеркасске.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: