Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рухнуло государственное образование Юга, и осколки его, разбросанные далеко, катились от Каспия до Черного моря, увлекая людские волны. Рухнул оплот, прикрывавший с севера эфемерные «государства», неустанно подтачивавшие силы Юга, и разительно ясно обнаружилась вся немощность и нежизнеспособность их…

В несколько дней пала «Черноморская республика» «зеленых», не более недели просуществовал «Союз горских народов», вскоре сметен был и Азербайджан. Наступал черед Грузинской республики, бытие которой, по соображениям общей политики, допускалось советской властью еще некоторое время.

На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось все, что осталось от Вооруженных сил Юга.

Армия, ставшая под непосредственное мое командование, сведена была в три корпуса (Крымский, Добровольческий, Донской), Сводную кавалерийскую дивизию и Сводную кубанскую бригаду. Все остальные части, команды, штабы и учреждения, собравшиеся в Крым со всей бывшей территории Юга, подлежали расформированию, причем весь боеспособный личный состав их пошел на укомплектование действующих войск. Крымский корпус силою около 5 тысяч по-прежнему прикрывал перешейки.

Керченский район обеспечивался от высадки со стороны Тамани сводным отрядом в 1,5 тысячи [245]. Все прочие части расположены были в резерве, на отдыхе: Добровольческий корпус в районе Севастополя – Симферополя, донцы – в окрестностях Евпатории.

Ставку я расположил временно в тихой Феодосии, вдали от кипящего страстями Севастополя.

Ближайшая задача, возложенная на армию, заключалась в обороне Крыма.

Армия насчитывала в своих рядах 35—40 тысяч бойцов, имела на вооружении 100 орудий и до 500 пулеметов. Но была потрясена морально, и войска, прибывшие из Новороссийска, лишены были материальной части, лошадей, обозов и артиллерии. Добровольцы пришли поголовно вооруженными, привезли с собой все пулеметы и даже несколько орудий; донцы прибыли безоружными.

С первого же дня началась спешная работа по реорганизации, укомплектованию и снабжению частей. Некоторый отдых успокаивал возбужденные до крайности нервы.

До тех пор в течение полутора лет части были разбросаны по фронту на огромные расстояния, почти не выходя из боя. Теперь сосредоточенное расположение крупных войсковых соединений открывало возможность непосредственного и близкого воздействия старших начальников на войска.

Противник занимал северные выходы из крымских перешейков по линии Геническ – Чонгарский мост – Сиваш-Перекоп. Силы его были невелики (5—6 тысяч), а присутствие в тылу отрядов Махно и других повстанческих банд сдерживало его наступательный порыв. Со стороны Таманского полуострова большевики никакой активности не проявляли.

Движение главных сил Юга к берегам Черного моря советским командованием расценивалось как последний акт борьбы. Сведения о состоянии наших войск, о мятежах, подымаемых войсками и начальниками, весьма преувеличенные, укрепляли большевиков в убеждении, что белую армию, припертую к морю, ждет неминуемая и конечная гибель. Поэтому операция переброски значительных сил в Крым, готовность и возможность продолжать там борьбу явились для советского командования полнейшей неожиданностью.

На Крым не было обращено достаточно внимания, и за эту оплошность советская власть поплатилась впоследствии дорогой ценой.

Необходимо было упорядочить и реорганизовать гражданское управление, слишком громоздкое для Крыма.

Южнорусское правительство Мельникова, прибыв в Севастополь, попало сразу в атмосферу глубокой и органической враждебности, парализовавшей всякую его деятельность. Правительство – по своему генезису, как созданное в результате соглашения с Верховным Кругом – уже по этой причине было одиозно и вызывало большое раздражение, готовое вылиться в дикие формы.

Поэтому с целью предотвращения нежелательных эксцессов я решил упразднить правительство еще до своего ухода. 16 марта я отдал приказ об упразднении Совета министров. Взамен его поручалось М. В. Бернацкому [246]организовать «сокращенное численно, деловое учреждение, ведающее делами общегосударственными и руководством местных органов». Приказ подтверждал, что «общее направление внешней и внутренней политики останется незыблемым на началах, провозглашенных мной 16 января в г. Екатеринодаре».

На членов правительства этот неожиданный для них приказ произвел весьма тягостное впечатление… Форму не оправдываю, но сущность реорганизации диктовалась явной необходимостью и личной безопасностью министров.

В тот же день, 16-го, члены правительства на предоставленном им пароходе выехали из Севастополя и перед отъездом в Константинополь заехали в Феодосию проститься со мной. После краткого слова Н. М. Мельникова ко мне обратился Н. В. Чайковский:

– Позвольте вас, генерал, спросить: что вас побудило совершить государственный переворот?

Меня удивила такая постановка вопроса – после разрыва с Верховным Кругом и, главное, после того катастрофического «переворота», который разразился над всем белым Югом…

– Какой там переворот! Я вас назначил и я вас освободил от обязанностей – вот и все.

После этого Ф. С. Сушков указал на «ошибочность моего шага»: за несколько дней своего пребывания в Крыму правительство, по его словам, заслужило признание не только общественных кругов, но и военной среды. Так что все предвещало возможность плодотворной работы его…

– К сожалению, у меня совершенно противоположные сведения. Вы, по-видимому, не знаете, что творится кругом. Во всяком случае, через несколько дней все случившееся станет вам ясным…

Покидал свой пост генерал Хольмен – неизменный доброжелатель армии. В своем прощальном слове он говорил: «С глубочайшим сожалением я уезжаю из России. Я надеялся оставаться с вами до конца борьбы, но получил приказание ехать в Лондон для доклада своему правительству о положении… Не думайте, что я покидаю друга в беде. Я надеюсь, что смогу принести вам большую пользу в Англии… Я уезжаю с чувством глубочайшего уважения и сердечной дружбы к вашему главнокомандующему и с усилившимся решением остаться верным той кучке храбрых и честных людей, которые вели тяжелую борьбу за свою Родину в продолжение двух лет…»

При новой политике Лондона генерал Хольмен был бы действительно не на месте.

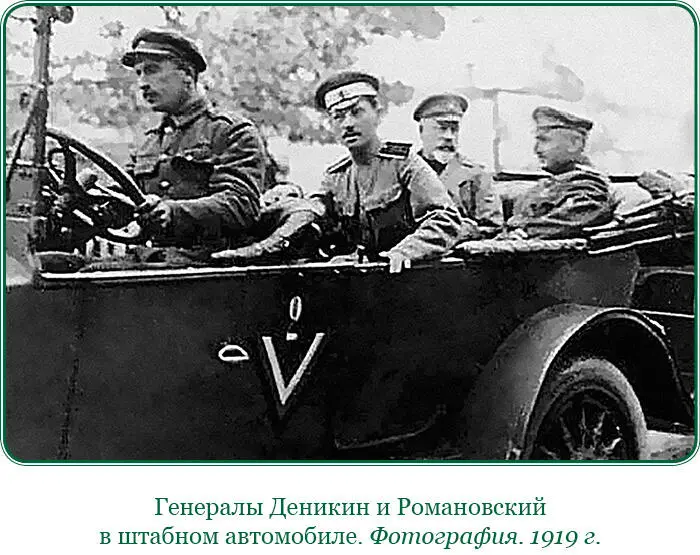

Расставался я и со своим верным другом И. П. Романовским. Освобождая его от должности начальника штаба, я писал в приказе: «Беспристрастная история оценит беззаветный труд этого храбрейшего воина, рыцаря долга и чести и беспредельно любящего Родину солдата и гражданина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: