Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Закончилось, но не совсем… В Нарвском гусарском полку сочли, что примирение не соответствовало нанесенному Карницкому оскорблению. Возник вопрос о возможности для него оставаться в полку… По этому поводу к нам в Белу приехала делегация суда чести Нарвского полка, для выяснения дела. Переговорив между собою, мы с товарищами условились представить инцидент в возможно благоприятном для Карницкого свете. В результате он был оправдан судом чести и оставлен на службе.

Мистические нити опутывают людей и события…

Через четверть века судьба столкнула меня с бывшим корнетом в непредвиденных ролях: я – главнокомандующий и правитель – Юга России, он – генерал Карницкий – посланец нового Польского государства, прибывший ко мне в Таганрог в 1919 году для разрешения вопроса о кооперации моих и польских армий на противобольшевистском фронте.

Вспомнил? Или забыл? Не знаю: о прошлом мы не говорили. Но Карницкий в донесениях своему правительству употребил все усилия, чтобы представить в самом темном и ложном свете белые русские армии, нашу политику и наше отношение к возрождавшейся Польше. И тем внес свою лепту в предательство Вооруженных сил Юга России Пилсудским, заключившим тогда тайно от меня и союзных западных держав соглашение с большевиками [21].

Невольно приходит в голову мысль: как сложились бы обстоятельства, если бы я тогда в Беле не старался реабилитировать честь корнета Карницкого?!

Киевское училище, выпуская нескольких своих воспитанников в артиллерию, не дало нам соответствующей подготовки. Нас, шесть юнкеров, посылали в соседнюю с училищным лагерем батарею для артиллерийского обучения ровным счетом шесть раз. Поэтому в первый год службы пришлось много работать, чтобы войти в курс дела.

Положение облегчалось тем, что вначале мне поручили не артиллерийскую специальность, а батарейную школу. К началу первого лагерного сбора я имел уже достаточную подготовку, а потом был даже назначен учителем бригадной учебной команды (подготовка унтер-офицеров – «сержантов»).

При генерале Л. мне пришлось прослужить около года. Непосредственно столкновений с ним я не имел, да и разговаривать с ним почти не приходилось. Наша молодая компания в своем кругу бурно и резко осуждала эксцессы Л. и выражала свое отношение к нему единственно возможным способом: демонстративным отказом от его приглашений на пасхальные розговены или на какой-либо семейный праздник.

Так или иначе, первые два года офицерской жизни прошли весело и беззаботно. На третий год я и три моих сверстника «отрешились от мира» и сели за науки – для подготовки к экзамену в Академию Генерального штаба. С тех пор для меня лично мир замкнулся в тесных рамках батареи и учебников. Надо было повторить весь курс военных наук военного училища и, кроме того, изучить по расширенной программе ряд общеобразовательных предметов: языки, математику, историю, географию…

Нигде больше не бывал. Избегал и пирушек у товарищей. Начиналось настоящее подвижничество, академическая страда в годы, когда жизнь только еще раскрывалась и манила своими соблазнами.

Мытарства поступающих в Академию Генерального штаба начинались с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими приблизительно цифрами: держало экзамен при округах 1500 офицеров; на экзамен в Академию допускалось 400—500; поступало 140—150; на третий курс (последний) переходило 100; из них причислялось к Генеральному штабу 50. То есть после отсеивания оставалось всего 3,3%.

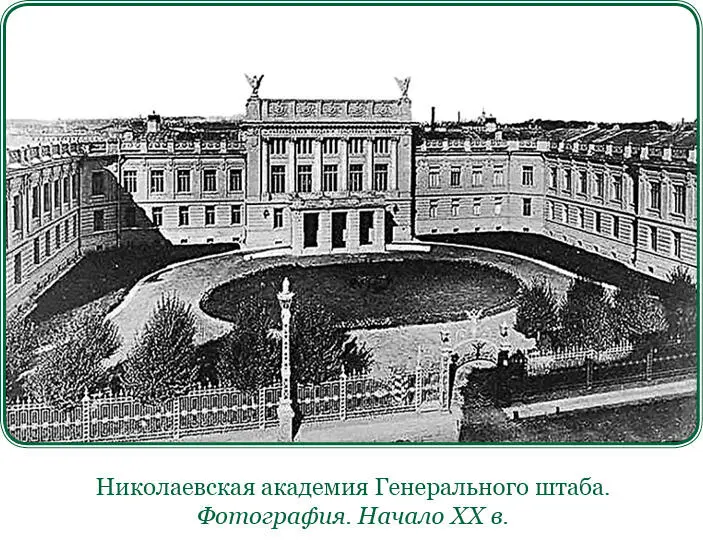

Выдержав благополучно конкурсный экзамен, осенью 1895 года я поступил в Академию.

Академическое обучение продолжалось три года. Первые два – слушание лекций, третий год – самостоятельные работы в различных областях военного дела – защита трех диссертаций, достававшихся по жребию. Теоретический курс был очень велик и, кроме большого числа военных предметов, перегружен и общеобразовательными, один перечень которых производит внушительное впечатление: языки, история с основами международного права, славистика, государственное право, геология, высшая геодезия, астрономия и сферическая геометрия.

Этот курс, по соображениям государственной экономии, втиснутый в двухгодичный срок, был едва посилен для обыкновенных способностей человеческих.

Академия в мое время, то есть в конце девяностых годов, переживала кризис.

От 1889 до 1899 года во главе Академии стоял генерал Леер, пользовавшийся заслуженной мировой известностью в области стратегии и философии войны. Его учение о вечных неизменных основах военного искусства, одинаково присущих эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и современной, лежало в основе всего академического образования и проводилось последовательно и педантично со всех военных кафедр.

Но постепенно и незаметно неподвижность мудрых догм из области идей переходила в сферу практического их воплощения. Старился учитель – Лееру было тогда около 80 лет, старились и приемы военного искусства, насаждаемые Академией, отставали от жизни.

Вооруженные народы сменили регулярные армии, и это обстоятельство предуказывало резкие перемены в будущей тактике масс. Бурно врывалась в старые схемы новая, не испытанная еще данная – скорострельная артиллерия… Давала трещины идея современного учения о крепостной обороне страны… Вне академических стен военная печать в горячих спорах искала истины.... Но все это движение находило недостаточный отклик в Академии, застывшей в строгом и важном покое.

Мы изучали военную историю с древнейших времен, но не было у нас курса по последней Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Последнее обстоятельство интересно как показатель тогдашних нравов военных верхов. Как это ни странно, русская военная наука около 30 лет после окончания этой войны не имела документальной ее истории, хотя в недрах Главного штаба и существовала много лет соответственная историческая комиссия. Причины такой странной медлительности обнаружились наконец. В 1897 году, по желанию государя, поручено было лектору Академии, подполковнику Мартынову, по материалам комиссии, прочесть стратегический очерк кампании в присутствии старейшего генералитета – с целью выяснения: «Возможно ли появление в печати истории войны при жизни видных ее участников».

Слушателям Академии разрешено было присутствовать на этих сообщениях, состоявшихся в одной из наших аудиторий. На меня произвели они большое впечатление ярким изображением доблести войск, талантов некоторых полководцев и вместе с тем плохого общего ведения войны, хотя и победоносной. Должно быть, сильно задета была высокосановная часть аудитории (присутствовал и бывший главнокомандующий на Кавказском театре войны великий князь Михаил Николаевич), так как перед одним из докладов Мартынов обратился к присутствовавшим с такими словами:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: