Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

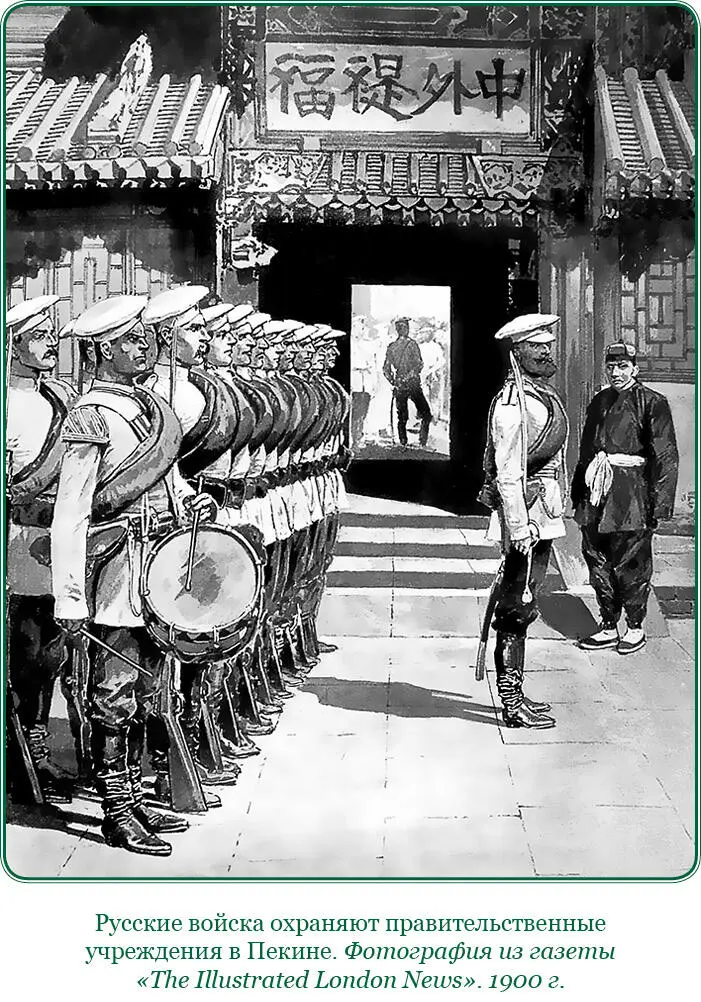

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предоставляя Корею всецело японской оккупации, Россия требовала только гарантии, что территория ее не будет использована в стратегических целях и что не будет произведено военных работ, могущих угрожать плаванию по Корейскому проливу. И для обеспечения своего почти беззащитного Приамурского края, к которому подходила граница Кореи, Россия предлагала установить нейтральную зону к северу от 39 параллели, в которую ни одна сторона не должна была вводить свои войска.

Благодаря этой мере теряла бы свою остроту и авантюра Абазы—Безобразова, с их лесной концессией на Ялу. Тем более что, по настоянию министров Витте и Куропаткина, государь еще 5 апреля 1903 года приказал отозвать с территории концессии всех военных и придать ей чисто коммерческий характер, допустив участие иностранного капитала.

В разгаре этих переговоров, неожиданно для всех, не исключая и правительства, 30 июля 1903 года государь учредил наместничество на Дальнем Востоке, включив в него Приамурское генерал-губернаторство, Квантунский округ и российские учреждения и войска в Маньчжурии. Наместником был назначен адмирал Алексеев, в руки которого, как непосредственного докладчика государю, перешли дальневосточные дела. Министерства военное и иностранных дел отошли на задний план. Решительный поборник мирного разрешения дальневосточной проблемы Витте был устранен с поста министра финансов; Куропаткин подал в отставку, но был задержан и получил продолжительный отпуск.

Интересно, что Куропаткин, проявлявший в деле этом колебания и в начале 1903 года не допускавший очищения нами Маньчжурии, в конце года (26 ноября) в докладе государю предлагал вернуть Китаю Порт-Артур и Дальенван и продать Китаю Южноманьчжурскую ветвь железной дороги, взамен за особые права в Северной Маньчжурии… Решение – радикальное. Но нет сомнения, что, если бы мы оставили тогда Южную Маньчжурию, она попала бы в конце концов в руки Японии, усилив в невероятной степени ее стратегическое положение в отношении русского Дальнего Востока.

Выдвинутый на свой пост дворцовой интригой, адмирал Алексеев – не флотоводец, не полководец и не дипломат – находился под сильным влиянием закулисной политики Абазы—Безобразова, вносившей в ход переговоров характер раздражения и большей требовательности, чем то было со стороны министерств. Какую вредную роль играла эта двойственная политика, можно судить по заключительному эпизоду русско-японских дипломатических сношений. 28 января 1903 года по высочайшему повелению состоялось «Особое совещание», под председательством великого князя Алексея Александровича, из трех министров (иностранных дел, военного, морского) и Абазы – для обсуждения последнего предложения Японии.

Совещание постановило пойти на крайние уступки и в том числе на отказ от «нейтральной зоны» в Северной Корее. Абаза остался при особом мнении, требуя лишь ограничения зоны Ялудзянским водоразделом. За два дня до представления журнала совещания государю Абаза, после личного доклада ему, вызвал японского посланника Курино и сообщил ему решение в своей версии… Министр иностранных дел Ламсдорф узнал об этой выходке Абазы много времени спустя после открытия военных действий и в своем докладе государю назвал ее «совершенно невероятной».

Дипломатический язык более сильного выражения не допускал. А через два дня после выходки Абазы мнение министра иностранных дел и «Особого совещания» получило санкцию государя… В своем последнем предложении Японии Россия допускала внедрение японцев в Маньчжурию железнодорожным путем из Кореи, отказывалась от гарантий, от «нейтральной зоны» и предоставляла Японии полную свободу рук в Корее.

Но никакая уступчивость официальных руководителей русской политики не могла уже улучшить и никакое противодействие закулисных сил – ухудшить положение. Ибо Япония, пустив в ход весь свой военный механизм, решилась на вооруженное столкновение, торопясь выступить до подхода подкреплений из России. Последнее русское предложение было отправлено по телефону нашему посланнику в Токио 4 февраля и в тот же день в копиях – в Париж и Лондон.

Содержание его, следовательно, было вовремя известно японскому правительству, тем более что японский посол в Лондоне Хаяши того же 4 февраля телеграфировал в Токио, что английское правительство считает сделанные Россией уступки предельными и что непринятие их Японией может лишить ее поддержки всех держав… Но мирное решение вопроса вовсе не входило в намерения японского правительства. Оно задержало передачу телеграммы нашему послу в Токио до 7-го, а 6-го через посланника своего в Петербурге обратилось к русскому правительству с нотой, которая, после фактического захвата японцами Кореи, звучала невыносимым лицемерием.

«Его величество, император Японии,– говорилось в ноте, – считает независимость и территориальную неприкосновенность Кореи исключительно существенными для своего собственного спокойствия и безопасности и, вследствие этого, не может взирать с безразличием ни на какое действие, направленное к тому, чтобы сделать необеспеченным положение Кореи».

Нота заканчивалась словами:

«Императорское правительство оставляет за собой право принять такое независимое действие, какое сочтет наилучшим… для охраны своих прав и интересов».

В тот же день, 6 февраля, японцы захватили корабли русского Добровольного флота (коммерческие), бывшие в восточных водах, а флот адмирала Того вышел в море и в ночь с 8 на 9 февраля без объявления войны напал на русскую эскадру в Порт-Артуре, выведя из строя два броненосца и один крейсер и блокируя эскадру.

Теперь, после всех событий Второй мировой войны, потрясших мир, подход к возникновению Русско-японской войны должен быть коренным образом пересмотрен. Несомненно, более прямая и дружественная политика русского правительства к Китаю и устранение закулисной работы темных сил могли бы отдалить кризис. Но только отдалить. Ибо тогда уже выявилась паназиатская идея, с главенством Японии, овладевшая водителями молодой, недавно выступившей на мировую арену державы и проникавшая в толщу народа.

И если в течение ряда исследовавших лет сменявшиеся у кормила власти японские партии «минсейто» и «сейюкай» и обособленная военная группа («Черный Дракон») весьма расходились в методах, сроках и направлениях экспансии, то все они одинаково представляли себе «историческую миссию» Японии.

России суждено было противостоять первому серьезному натиску японской экспансии на мир. Конечно, русское правительство виновно в нарушении суверенитета Китая выходом к Квантунским портам. В морально-политическом аспекте все великие державы не были безгрешны в отношении Китая, используя его слабость и отсталость путем территориальных захватов [37]или экономической эксплуатации; практика иностранных концессий и поселений была вообще далека от идиллии содружества…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: