Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

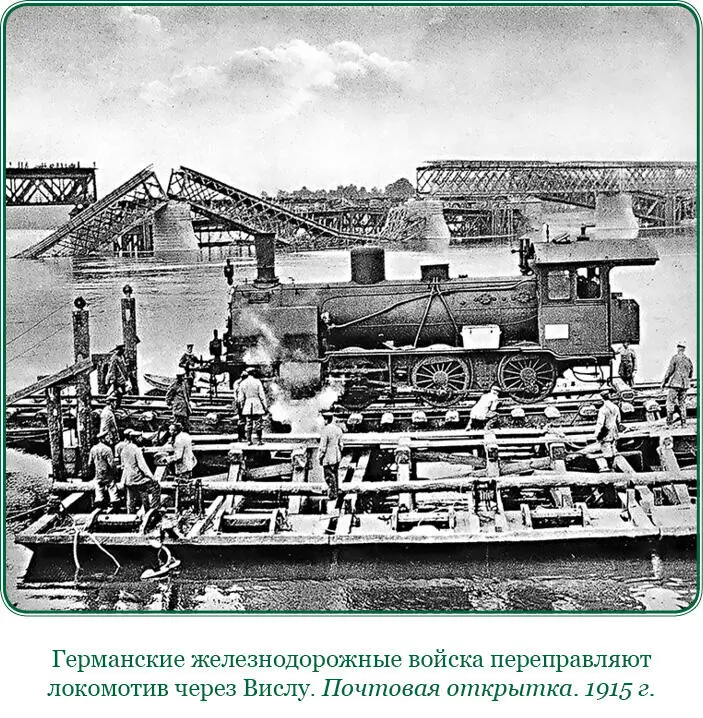

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

27-го вечером пришел, наконец, приказ корпусного командира – 48-й дивизии отходить на северо-запад. Отходить пришлось по ужасной, крутой горной дороге, занесенной снегом, но единственной свободной. Во время этого трудного отступления австрийцы вышли наперерез у местечка Сины, надо было принять бой на улицах его, и, чтобы выиграть время для пропуска через селение своей артиллерии, Корнилов, собрав все, что было под рукой, какие-то случайные команды и роту сапер, лично повел их в контратаку. На другой день дивизия выбилась, наконец, из кольца, не оставив противнику ни одного орудия (потеряны были только два зарядных ящика) и приведя с собой более 2000 пленных.

Вот как разнится правда от «правды» Брусилова… Операция, столь блестяще начатая, окончилась неудачей. И 49-я дивизия с тяжелыми боями должна была вернуться на перевал. «Железная» бригада до 30 ноября медленно, с боями, подвигалась еще вперед, пока не была сменена сибирскими стрелками и, по обыкновению, отведена «в резерв командующего армией».

Виновником неудачи был объявлен Корнилов.

«Железная» бригада получила телеграммы: «с горячей благодарностью» – от Верховного главнокомандующего, «с полным восхищением несравненной доблестью» – от корпусного командира. Генерал же Брусилов, утверждавший и написавший об этом в своих воспоминаниях, что части корпуса «самовольно» сошли с перевалов в Венгрию, телеграфировал мне: «Молодецкой бригаде, за лихие действия, за блестящее выполнение поставленной ей задачи, шлю свой низкий поклон и от всего сердца благодарю Вас, командиров и героев-стрелков. Перенесенные бригадой труды и лишения и славные дела свидетельствуют, что традиции старой “ Железной ” бригады живут в геройских полках и впредь поведут их к победе и славе».

8-я армия стала на перевалах, два корпуса пододвинуты на северо-запад в помощь 3-й армии, и снова наша армия растянулась тонкой завесой на 250 километров. Австрийцы, имея шесть корпусов и усиленные германским корпусом и частями, переброшенными с сербского фронта, перешли опять в наступление в направлении на Перемышль. На одном участке им удалось прорваться, и фронт здесь подался глубоко назад. Неудача эта вызвала ка-кую-то временную депрессию в настроении обычно энергичного и решительного генерала Брусилова, который отдал всей армии приказ отступать.

Семь дней мы отступали, не понимая, в чем дело, так как нажим противника на нас не был силен, а частные переходы в контратаку, по собственной инициативе отдельных частей, в том числе и моей бригады, неизменно сопровождались успехом – взятием пленных и трофеев.

10 декабря мы наконец остановились. Брусилов, видимо, овладел собой и решил перейти в контрнаступление, поддержанное 3-й армией. Австро-германцы стали быстро отходить, и к концу года армии Юго-Западного фронта вновь заняли линию Карпат.

Несогласие на верхах русского командования по поводу направления главного удара продолжалось. Ставка оставалась при прежнем благоразумном решении – удержания Карпат и наступления на Берлин. Генерал Иванов, при энергичной поддержке Брусилова и несочувствии своего начальника штаба, генерала Алексеева, не оказавшего, однако, достаточно решительного противодействия, настаивал на сосредоточии главных сил и средств для форсирования Карпат и наступления на Будапешт.

И в то время, как Ставка стремилась сдвинуть корпуса Юго-Западного фронта на Краковское направление, генерал Иванов, в пределах, предоставленных главнокомандующим фронтами прав, перебрасывал свои корпуса с левого берега Вислы на юго-восток и довел 8-ю армию, на которую возлагалась главная роль, до состава шести корпусов.

Германское главное командование продолжало перебрасывать войска с англо-французского фронта на наш [105], в свою очередь намечало три удара: германскими силами – на Наревский фронт и Гродно и австро-германскими – от Кракова на все еще державшийся Перемышль и с Карпат на Львов.

В конце января 8-я армия Брусилова перешла в наступление, имея главное направление на Гуменное. Но довольно длительная подготовка наша не укрылась от австрийцев, и они, собрав к угрожаемому фронту все свободные силы, встретили нас контрнаступлением, особенно сильным со стороны Мезоляборча—Турка, откуда шла армия Линзингена. На левом нашем крыле, в Буковине, наш слабый заслон, атакованный 13½ австрийскими дивизиями, был отброшен к Днестру и Пруту, и туда пришлось перебросить 9-ю армию генерала Лечицкого с левого берега Вислы.

Февраль, март, апрель в предгорьях Карпат происходили тяжелые кровопролитные битвы с переменным успехом. В конце концов, австро-германцы были отброшены и цели своей – деблокады Перемышля – не достигли. Мы вновь овладели главными Карпатскими перевалами, но наши усилия форсировать Карпаты не увенчались успехом.

22 марта пал Перемышль. В наши руки попали 9 генералов, 2500 офицеров, 120 тыс. солдат, 900 орудий, огромное количество всякого оружия и запасов. И освободилась осаждавшая армия, 11-я генерала Щербачева, которая была направлена Ивановым также на Карпаты.

Между тем немцы и на Восточно-прусском фронте стали двигаться вперед. В феврале разыгрались бои под Августовом, где обе стороны понесли большие потери, а в марте мы, в свою очередь, перешли в наступление с целью отбросить немцев с линии Варты и Нарева. Весь март шли бои с переменным успехом, дважды, под Праснышем, мы наносили сильные удары противнику, но операция кончилась вничью: немцы отошли к границе и на всем Восточно-прусском фронте перешли к обороне.

К этому времени (26 марта), вследствие болезни генерала Рузского, во главе армий Северо-Западного фронта встал генерал Алексеев; начальником штаба генерала Иванова был назначен генерал Владимир Драгомиров.

Генералу Иванову удалось, наконец, переубедить Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, и 19 марта последним дана была директива – Северо-Западному фронту перейти к обороне, а Юго-Западному – наступать через Карпаты на Будапешт. Государь одобрил это решение, выразив, что «это именно то, что сделал бы я сам»…

Новая директива хотя и открывала нашему фронту большие возможности, но по существу фиксировала только создавшееся уже положение.

C декабря месяца армии Юго-Западного фронта употребляли нечеловеческие усилия, чтобы форсировать Карпаты. В жестокие морозы, в снежные вьюги, о крутые, обледенелые скаты гор буквально разбивались наши силы, наш порыв и таяли наши ряды. Мобилизация не проявила бережного отношения к кадрам, а учета унтер-офицеров запаса, этого нужнейшего остова армии, совсем не вела. Потому в начале войны роты выступали в поход, имея пять-шесть офицеров и до 50 % унтер-офицеров на должностях простых рядовых. Этот драгоценный элемент и погиб в большинстве в первых боях. Кадры почти растаяли, и пополнения приходили недоученными и… безоружными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: