Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В течение управления Сухомлинова, ведомство получило особый кредит в 450 миллионов рублей, и не израсходовало из них 300 миллионов! До войны вопрос о способах усиленного питания армии боевыми припасами, после израсходования запасов мирного времени, даже не подымался… Если действительно напряжение огневого боя с самого начала войны достигло неожиданных и небывалых размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей, и западноевропейской военной науки, то тем более героические меры нужны были для выхода из трагического положения.

Между тем, уже к октябрю 1914 года иссякли запасы для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала вооруженными на 1/10, потом и вовсе без ружей. Главнокомандующий [127]Юго-Западным фронтом телеграфировал в Ставку: «Источники пополнения боевых припасов иссякли совершенно. При отсутствии пополнения придется прекратить бой и выводить войска в самых тяжелых условиях»…

А в то же время (конец сентября) на вопрос Жофра: «Достаточно ли снабжена российская императорская армия артиллерийским снаряжением для беспрепятственного продолжения военных действий?», военный министр Сухомлинов отвечал: «Настоящее положение вещей относительно снаряжения российской армии не внушает серьезного опасения»… Иностранных заказов не делалось; от японских и американских ружей, «для избежания неудобств от разнообразия калибров», отказывались.

Когда в августе 1917 года на скамью подсудимых сел виновник военной катастрофы, личность его произвела только жалкое впечатление. Гораздо серьезнее, болезненнее встал вопрос, как этот легкомысленный, невежественный в военном деле, быть может, сознательно преступный человек мог продержаться у кормила власти шесть лет. Какая среда военной бюрократии – «к добру и злу постыдно равнодушная» – должна была окружать его, чтобы сделать возможным и действия и бездействия, шедшие неуклонно и методично ко вреду государства.

Катастрофа разразилась окончательно в 1915 году.

Весна 1915 года останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии – отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость – физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть…

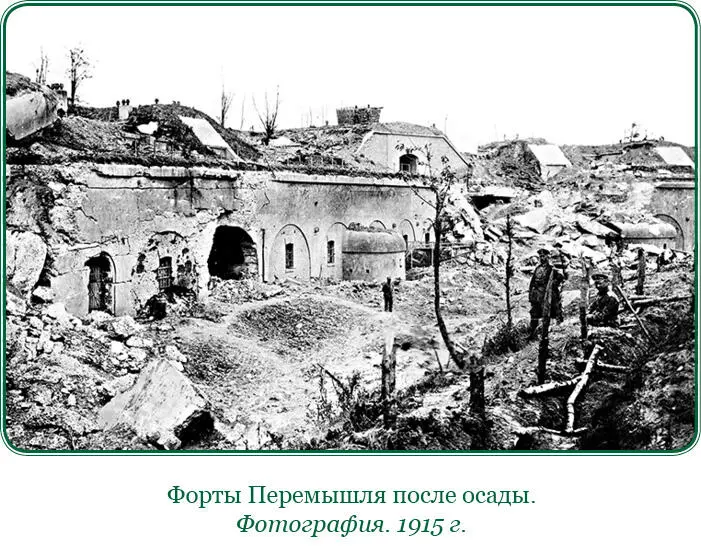

Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии… Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали – нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой – штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы… Два полка почти уничтожены – одним огнем…

Господа французы и англичане! Вы, достигшие невероятных высот техники, вам небезынтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности: когда, после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи, ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением…

И какой тогда тяжелой, обидной иронией звучало для нас циркулярное послание Брусилова, в котором он, не имея возможности дать снаряды, с целью подбодрить, «поднять дух войск», убеждал нас не придавать такого исключительного значения преобладанию немецкой артиллерии, ибо были неоднократно случаи, что тяжелая артиллерия, выпустив по нашим участкам позиции огромное число снарядов, не наносила им почти никаких потерь…

21 марта генерал Янушкевич сообщил военному министру: «Свершился факт очищения Перемышля. Брусилов ссылается на недостаток патронов – эту “betе-nоirе” вашу и мою… Из всех армий вопль – дайте патронов»…

Я не склонен идеализировать нашу армию. Много горьких истин мне приходится высказывать о ней. Но когда фарисеи – вожди российской революционной демократии, пытаясь оправдать учиненный главным образом их руками развал армии, уверяют, что она и без того близка была к разложению,– они лгут.

Я не отрицаю крупных недостатков в системе назначений и комплектовании высшего командного состава, ошибок нашей стратегии, тактики и организации, технической отсталости нашей армии, несовершенства офицерского корпуса, невежества солдатской среды, пороков казармы. Знаю размеры дезертирства и уклонения от военной службы, в чем повинна наша интеллигенция едва ли не больше, чем темный народ.

Но ведь не эти серьезные болезни армейского организма привлекали впоследствии особливое внимание революционной демократии. Она не умела и не могла ничего сделать для их уврачевания, да и не боролась с ними вовсе. Я, по крайней мере, не знаю ни одной больной стороны армейской жизни, которую она исцелила бы, или, по крайней мере, за которую взялась бы серьезно и практически. Пресловутое «раскрепощение» личности солдата?

Отбрасывая все преувеличения, связанные с этим понятием, можно сказать, что самый факт революции внес известную перемену в отношения между офицером и солдатом, и это явление обещало при нормальных условиях, без грубого и злонамеренного вмешательства извне, претвориться в источник большой моральной силы, а не в зияющую пропасть. Но революционная демократия в эту именно рану влила яд.

Она поражала беспощадно самую сущность военного строя, его вечные, неизменные основы, оставшиеся еще непоколебленными: дисциплину, единоначалие и аполитичность. Это было, и этого не стало. А между тем, падение старой власти как будто открывало новые широчайшие горизонты для оздоровления и поднятия в моральном, командном, техническом отношениях народной русской армии.

Каков народ, такова и армия. И, как бы то ни было, старая русская армия, страдая пороками русского народа, вместе с тем в своей преобладающей массе обладала его достоинствами и прежде всего необычайным долготерпением в перенесении ужасов войны; дралась безропотно почти три года; часто шла с голыми руками против убийственной высокой техники врагов, проявляя высокое мужество и самоотвержение; и своей обильной кровью [128]искупала грехи верховной власти, правительства, народа и свои.

Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что к середине января 1917 года эта армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, т. е. 49 % всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах. Старая русская армия заключала в себе достаточно еще сил, чтобы продолжать войну и одержать победу. […]

С событиями в Петрограде и Ставке я ознакомился только впоследствии. Для последовательности изложения коснусь их вкратце. В телеграмме царю членов Государственного совета в ночь на 28 февраля положение определялось следующим образом: «Вследствие полного расстройства транспорта и отсутствия подвоза необходимых материалов, остановились заводы и фабрики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: