Тамерлан - Книга побед. Чудеса судьбы истории Тимура

- Название:Книга побед. Чудеса судьбы истории Тимура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-65276-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тамерлан - Книга побед. Чудеса судьбы истории Тимура краткое содержание

В судьбах великих полководцев и завоевателей всегда найдутся противоречия и тайны, способные веками питать сомнения потомков, будоражить воображение историков и требовать все новых и новых компромиссов.

Тимур, Тамерлан, Великий Хромец (1336—1405) – ярчайшее и едва ли не самое характерное тому подтверждение. Его восхождение к власти, военные походы и правление – квинтэссенция противоречий. С одной стороны, неизменное внимание к наукам и ученым, покровительство искусствам, стремление к прекрасному, а с другой – жестокость, такая яростная, что отметает всякую мысль о способности проявлять милосердие.

В чем сомнений нет, так это в гениальности Тамерлана как полководца и военного организатора. В этом вопросе компромисс не нужен – историки единодушны. Только гений умеет сплотить вокруг себя безоговорочно преданных людей, создать ядро, которое, как магнит, притягивает и удерживает в своей орбите народы, не важно каких корней и веры. Так создавал свою империю Чингисхан – кумир Тамерлана и образец для подражания.

Армия Тимура не знала себе равных на полях сражений, хотя его противниками были отнюдь не «мальчики для битья». И хан Золотой Орды Тохтамыш, разоривший Москву, и султан Баязид I Молниеносный, который за несколько лет увеличил владения Османской империи более чем в два раза, оба пали под ударами орд Тамерлана. А империя, созданная им, продержалась несколько веков.

Но все-таки вопрос не снят. Так кто же он – Тамерлан? Историки так и не достигли компромисса. Одни считают его исчадием ада, другие оправдывают, подгоняя под расхожую формулу «сына своей эпохи»… Пусть спорят историки!

А для нас – Тимур Хромой, как и всякий гений, не нуждается в оправданиях. Сам он считал, что действует по распоряжению Высших Сил: «Не ведающий себе равного Бог, являющийся хозяином непостоянной судьбы, вложил в мои руки узду, чтобы я мог управлять движением царств сего мира». И, веря в свое предназначение, он вступил в борьбу за власть с отрядом из трехсот воинов и поднялся до вершины – стал Грозой Востока и Запада, не проиграл ни одного сражения. И этим навсегда вписал свое имя в Историю…

«Автобиография Тимура», «Богатырские сказания о Чингисхане и Аксак-Темире» и «Уложения Тамерлана» – три уникальных письменных источника, повествующих о жизни непобедимого полководца чьи завоевания перекроили карту мира и изменили ход истории для значительной части земли. «Моим детям, счастливым завоевателям государств, моим потомкам – великим повелителям мира»,– с этих слов начинается знаменитый свод законов Тимура – «Уложения Тамерлана». Великому эмиру было что рассказать о себе и огромном мире, созданном целиком его собственными усилиями, ведь он не только завоевывал и разрушал, но и строил; обладал не только мужеством воина и талантом полководца, но и мудростью правителя. Именно поэтому его называют «последним великим завоевателем в истории», который сумел собрать силой оружия величайшее государство в мире, удержать его и передать потомкам.

Электронная публикация включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни иллюстраций, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Книга побед. Чудеса судьбы истории Тимура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

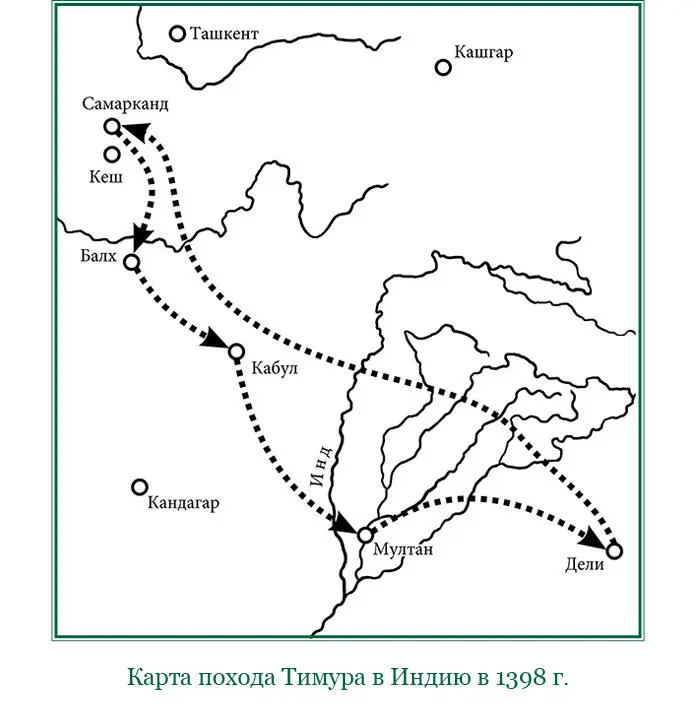

Так как снег на горах днем от солнечного жара (в июне месяце) был столь рыхл, что не держал лошадей, то пока не спадал жар, Тамерлан стоял на месте, приказывая подстилать под лошадей войлоки, чтобы они не провалились, а с наступлением ночи, когда снег делался тверже, пускался в путь и таким образом беспрепятственно дошел до перевала через горы Гиндукуша. Здесь войска его спустились с крутизны их почти так, как в наше время французы спускались с высот Сен-Бернарда: одни лежа на спине, другие держась за веревки, словом – кто как мог и как умел.

Тамерлана спустили на веревках в небольшом челноке. Спустившись с гор и перейдя через реку (вероятно, Камех), Тамерлан истребил большую часть их. По словам Шереф-эд-дина, они были идолопоклонники, одевались в платье черного цвета, роста были высокого и говорили на неизвестном языке, которого в отряде никто не понимал, хотя тут находилось множество разноплеменных народов. И так жители Каферистана и до сих пор почти ни в чем не изменились.

Окончив эту экспедицию и отыскав удобнейшую дорогу, Тамерлан возвратился в Кавук и оттуда направился в Кабул. Выступив (20 сентября) из Кабула, он перешел через Инд (11 октября), вероятно, близ нынешней кркпости Дера-Измаэль-хан. От Инда он направился на р. Джелум и, дойдя в 6 дней до впадения ее в р. Дженаб, переправился через эту реку по мосту. 23 октября он пошел на г. Тулумба, куда и прибыл 29 октября. Движение к югу он делал для соединения с правым крылом, которое было послано для овладения укрепленным городом Мултаном.

Осада этого города продолжалась 6 месяцев, и только голод принудил жителей к сдаче. Но осаждавшие потерпели не менее осажденных. От дождей и наводнений реки Дженаб или, вернее, от влажных трав, перемены климата, корма и воды и от мокроты у степных лошадей их развились болезни, от которых почти все они пали, так что войска правой колонны, по взятии Мултана, сами заключились в нем. С приближением Тамерлана они вышли из крепости на соединение с ним и прибыли 11 ноября в стан его на берегу р. Биа, в самом жалком виде, одни пешком, другие на волах. Тамерлан для приведения этих войск в надлежащее состояние приказал выдать им 30 000 лошадей.

Через р. Биа войска переправились частью на судах, частью вплавь. Переправа продолжалась три дня. Отсюда Тамерлан пошел вверх по левому берегу р. Биа, как для сближения с левым своим крылом, так и для наказания жителей г. Дипалпура, которые, приняв монгольский гарнизон из 1000 человек, высланный к ним от войск, осаждавших Мултан, и узнав потом о бедственном положении этих войск, вырезали весь гарнизон.

Занятие значительным гарнизоном г. Дипалпура, лежавшего при р. Биа, на прямом пути от г. Кандагара в Дели, и, следовательно, имевшего средства к переправе через эту реку, показывает, что Тамерлан предполагал двигаться этой дорогой, но несчастье, постигшее войска правого крыла, заставило его отклониться к югу.

Жители города Дипалпура, с приближением Тамерлана, укрылись в крепость Батнир, лежавшую среди степи и почитаемую весьма сильною. 21 ноября Тамерлан с 10 000 войска пошел осаждать ее, приказав армии с обозами следовать прямой дорогой к г. Дели; 26 ноября он овладел крепостью и 30, забрав значительную добычу, выступил обратно на города Серести (Серрах) и Фатиабад (3 декабря) и 8 декабря у г. Самине соединился с войсками, от которых отделился у г. Дипалпура. Здесь Тамерлан остановился на несколько дней в ожидании прибытия обозов.

12 декабря присоединились к армии войска левого крыла, которые из Кабула двигались в Индию особой дорогой (без сомнения, переправясь через р. Инд у Атока, они шли на Лагор), покорив во время следования своего множество народов и городов.

От г. Самине армия шла тремя колоннами: центр и обозы следовали по прямой дороге к г. Дели, а правое и левое крылья по боковым дорогам.

Средняя колонна, двигаясь на Ассенди и Тоглокнур, 21 декабря прибыла в Панипат; 24 декабря правое крыло от Канигуна было направлено для овладения замком Джеханнемай, лежавшим возле р. Джумны, в двух фарсангах от г. Дели. По овладении этим пунктом оно опять соединилось с главными силами. 26 декабря, перейдя через р. Джумну, войска направились к г. Луни. В окрестностях этого города были превосходные пастбищные места, почему занятие его было весьма важно для армии, составленной из конницы.

Овладев г. Луни, Тамерлан возвратился к замку Джеханнемай, куда прибыл 28 декабря. Здесь он созвал военный совет, для совещания, каким образом осаждать г. Дели; было решено: собрав большое количество хлеба и других запасов в замке Джеханнемай, начать блокаду этого обширного города. Для выполнения этого предположения немедленно посланы были, по обыкновению монголов, отряды для собрания запасов и опустошения окрестностей г. Дели.

Между тем Тамерлан осмотрел окрестности замка, для избрания места, где можно было бы с выгодою дать сражение и увлечь туда неприятеля.

В это время Тамерлану донесли, что со времени перехода через р. Инд в стане набралось более 100 000 пленных индийцев, частью идолопоклонников, частью гебров, которые, находясь в тылу армии, могли возмутиться, если бы, во время сражения с войсками Махмуда, султана г. Дели, им удалось освободиться; что перед этим, когда 10-тысячный отряд индийской пехоты, с частью конницы и слонами, вышел из Дели для сражения, на лицах пленных изображалась радость. Это изъявление радости, внушенное надеждой скорого освобождения, в глазах свирепых победителей казалось преступлением и было причиною гибели пленных.

Тамерлан, под опасением строжайшего наказания, приказал всех их умертвить – и 100 000 индийцев, имевших несчастье возбудить подозрительность завоевателя, в несколько часов пали под ножами кровожадных убийц. Для надзора же и охранения пленных женщин, детей и обозов Тамерлан приказал отрядить с каждого десятка по одному человеку. Из этого ужасного случая можно видеть, какие огромные обозы с добычей следовали за монгольскими завоевателями.

30 декабря Тамерлан двинулся от г. Луни к востоку и, созвав начальников войск, объяснял им правила военного искусства и давал советы, как в настоящих обстоятельствах следовало поступать для одоления неприятеля. После этого он направился обратно к г. Дели, куда прибыл 1 января 1399 года и, перейдя через реку Джумну, расположился на ее берегу.

Для чего Тамерлан произвел это движение? Из описания похода в Индию Шереф-эд-дина нельзя видеть причины. Думал ли он этим движением выманить султана Махмуда из Дели и вовлечь его в сражение или предпринял движение только для того, чтобы опустошить окрестности к востоку от г. Дели и собрать большее количество запасов?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)