Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая

- Название:Путешествие на берег Маклая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая краткое содержание

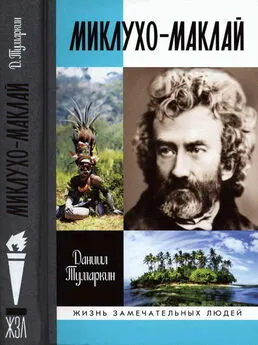

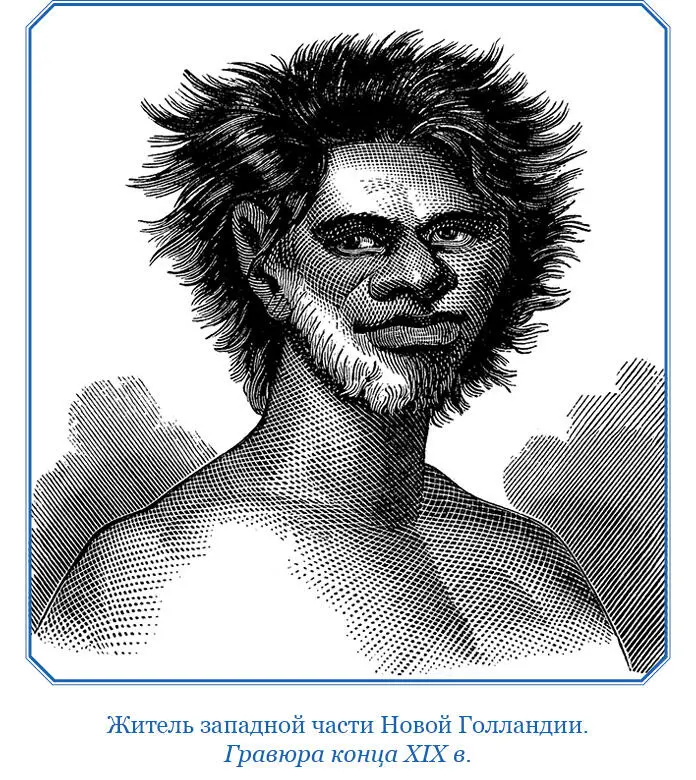

Знаменитый русский путешественник и этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846—1888) открыл цивилизованному миру уникальную природу Новой Гвинеи и экзотическую культуру населявших ее аборигенов. В своих дневниках он рассказал о жизни и приключениях среди диких племен Берега Маклая, названного так еще при жизни исследователя. Сейчас в те места летают самолеты туристических авиалиний, – но первым сошел по трапу на берег загадочной «Папуазии» русский исследователь и натуралист.

В год 150-летия со дня его рождения Миклухо-Маклай был назван ЮНЕСКО Гражданином мира. Его имя носит Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук. День рождения Миклухо-Маклая является профессиональным праздником этнографов.

Миклухо-Маклай отправился в свое путешествие в те времена, когда из туземцев («диких») просвещенные европейцы делали чучела в этнографических целях. Трудно поверить, но еще век с небольшим назад для большинства представителей белой расы было вовсе не очевидно, что готтентот, индеец, папуас – люди.

Лев Толстой, ознакомившись с трудами Маклая, писал ему: «Вы первый несомненно опытом до¬казали, что человек везде человек, то есть доброе, общи¬тельное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. <…> все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которое вы сделали, поселившись среди диких, и войдя в общение с ними <…> изложите с величайшей подробностью и с свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступали там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, – в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми».

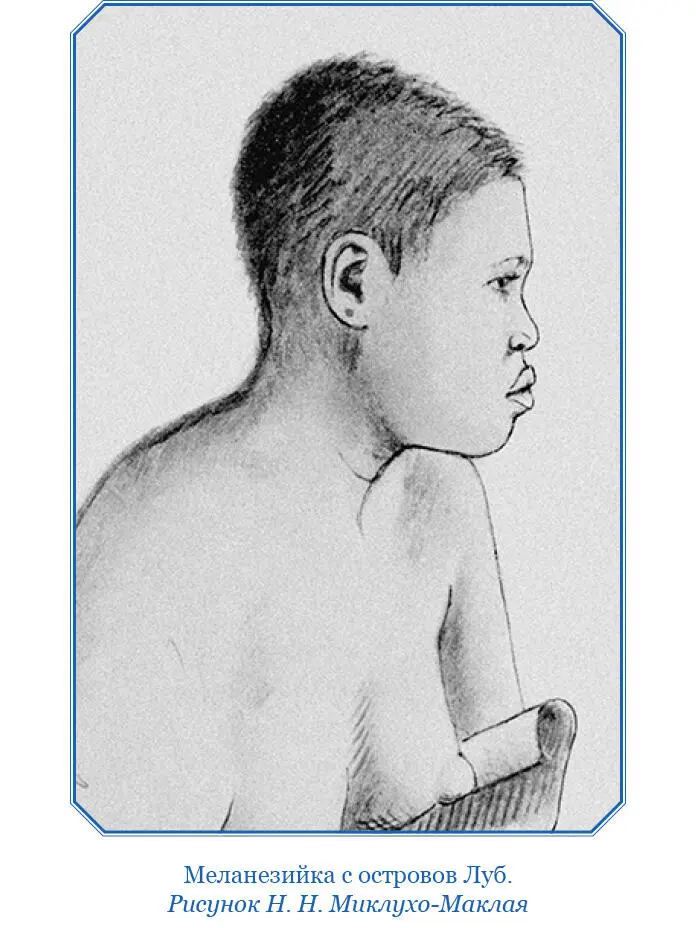

Миклухо-Маклай прожил всего 42 года, но за это время объехал половину земного шара, несколько лет провел в малярийных джунглях «Папуазии», написал сотню научных статей и тысячу страниц дневников, сделал сотни зарисовок повседневной жизни аборигенов, собрал прекрасные этнографические коллекции и даже остановил несколько кровопролитных войн между каннибалами. Они хотели было его съесть, но, на свое счастье, решили сперва немного присмотреться к экзотическому «тамо рус». А когда познакомились с ним поближе, то назвали его «человеком одного слова» – потому что ему можно было верить как никому другому на Земле.

Его дневникам без малого полтора века. Загляните в них – и поймете, что такое настоящая экзотика. Одни говорят: человек человеку – волк. Другие – друг, товарищ и брат. Маклай знал: человек человеку – гость.

Электронная публикация книги Н. Н. Миклухо-Маклая включает полный текст бумажной книги и часть иллюстративного материала. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу с исключительной насыщенностью иллюстрациями, большая часть из которых сделана самим автором. Книга снабжена обширными комментариями, объяснениями экзотических географических реалий; в ней прекрасная печать и белая офсетная бумага. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Путешествие на берег Маклая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Произведенные мною опыты с ядом над собаками и кошками показали различное его действие: иногда замечался на животном тетанус, другой раз такого симптома не было. Это обстоятельство навело меня на мысль, что добытый мною в разных местах яд был не одинаков по своему составу. Действительно, в этом я убедился во время второго путешествия по Малайскому п-ову.

Я узнал, что многие из дикарей приготовляют свой собственный ядовитый состав, примешивая к основному, так сказать, яду еще им одним известные ядовитые вещества. Базис, основание яда, в который они обмакивают концы своих стрел, составляет вываренный сок коры Antiaris toxicaria – большого дерева, называемого также «упас», растущего и на Яве и других островах Малайского архипелага. К этому варкой сгущенному соку некоторые прибавляют сок одного из ядовитых видов Strychnos, другие же яд змей и т. п.

От таких примесей получаются различный яд и различное действие его на животный организм. Из опытов своих над собаками и кошками я убедился, что маленький укол ядовитой стрелы вызывает смерть. Смерть у кошек и собак наступала минут через пятнадцать или двадцать. Надо заметить, что яд, с которым я производил опыты, пролежал у меня месяца два, после того, как он был добыт. Другое, в этнологическом отношении очень важное оружие, встречающееся у оран-сакай Малайского п-ова, называемое «лойдс», – лук; он имеет около 2 футов длины и стрелы с железными наконечниками.

Оран-сакай весьма хорошо обращаются с своими женами и дочерьми, почему я был не особенно удивлен, когда узнал, что жены и дочери могут в известных случаях наследовать даже звание радьи или, по-туземному, батена.

Надо сказать при этом, что оран-сакай имеют наследственных начальников, власть которых очень значительна. Довольно любопытны у оран-сакай свадебные обряды, о которых рассказывали мне туземцы, порядочно говорившие по-малайски. В назначенный для свадьбы день невеста в присутствии родных обеих сторон и свидетелей должна бежать в ближайший лес, а через известный промежуток времени вслед за ней бежит жених, и если он догонит и поймает невесту, то берет ее навсегда.

Девушка, не желая выходить замуж, всегда имеет возможность убежать и скрыться в лесу так ловко, что жених не в состоянии поймать ее в назначенный срок. У некоторых из оран-сакай существуют еще остатки так называемого общинного брака, при котором женщины переходят постепенно, в известном порядке и через некоторые промежутки времени, от одного мужчины к другому, не становясь исключительною собственностью какого-нибудь одного мужчины, причем дети остаются при матери и отца не знают. Существование такой формы брака подтвердили мне и миссионеры, поселившиеся близ города Малакки для обращения оран-сакай в католичество.

Оран-сакай очень боятся мертвых. Когда один из членов общины заболевает и болезнь принимает дурной оборот, так что можно ожидать его смерти, они просто оставляют больного в лесу с некоторым запасом пищи, сами же уходят, покидая становище, и более в него не возвращаются. Таким образом, во многих местах можно наткнуться на такие брошенные вследствие чьей-нибудь смерти остатки шалашей и бывших становищ оран-сакай.

Между малайцами об оран-сакай ходит очень много рассказов, в которых обыкновенно их рисуют с какими-нибудь выдающимися особенностями – длинными ступнями, ушами, прикрывающими в случае дождя даже голову, хвостами, клыками и т. п. Рассказывают даже о существующем у них обычае (встречающемся, впрочем, и на некоторых островах Тихого океана) jus primae noctis, которым обыкновенно пользуется отец, о весьма значительном развитии у женщин-сакай M. bulbocavernosus и т. п.

Добравшись до Патани, я вступил уже во владения короля сиамского и совершил путешествие по землям радьей Тодион, Теба, Чена, Сонгоро, или Сингоро, и Кеды в течение двадцати двух дней, на слонах. Таким образом, на путешествие по Малайскому п-ову употреблено мною 176 дней.

Из Кеды я отправился в Малакку, близ которой посетил станцию миссионеров и познакомился с оран-мантра, смешанным племенем, не представляющим поэтому особенного интереса и усвоившим себе уже малайские обычаи, костюм и даже язык.

В этом же году я отправился из Сингапура снова в Бюйтензорг, где написал несколько статей о результатах своих путешествий 1874 и 1875 гг.:

1) «Ethnologische Excursion in Iohore»;

2) «Ethnologische Excursion in der Malayischen Halbinsel» (Nov. 1874—Oct. 1875)» (Vorläufige Mittheilung);

3) «Einiges über die Dialekte der melanesischen Völkrschaften in der Malayischen Halbinsel» (Zwei Briefe an S. Exc. Otto Böhtling).

Эти статьи были напечатаны в Батавии в «Natuurkundig Tijdschrift voor Taal-, Land– en Volkenkunde» за 1876 г.

Несколько времени спустя эти же статьи были переведены и напечатаны в английском журнале «Journal of the Straits Branch of the Asiatic Society», 1878 и 1879, издаваемом в Сингапуре. Все эти брошюры я передал в библиотеку Академии Наук, а по другому экземпляру – в Публичную библиотеку, так что желающие могут познакомиться с ними в этих библиотеках.

В 1874 г., отправляясь на берег Папуа-Ковиай и возвращаясь оттуда, я оставался довольно долго в Амбоине и на о-вах Серам-Лаут.

На Малайском архипелаге исследования по антропологии были обставлены совершенно иным образом, чем в Меланезии или на Новой Гвинее. Здесь я имел дело не с дикими, которые боялись, особенно вначале, каждого инструмента, так что только после долгих переговоров удавалось добиться позволения измерить их или сравнить цвет их кожи с таблицей Брока.

Малайский архипелаг, как известно, составляет нидерландскую колонию; на островах этих голландцы имеют школы, тюрьмы и госпитали, в которых я находил всегда большой доступный материал для наблюдений и изучения. Сверх того, я имел от генерал-губернатора колоний открытое письмо, которым предлагалось всем властям в колониях оказывать мне всевозможное содействие в путешествии и научных исследованиях.

Благодаря этому, мне удалось собрать значительный антропологический и этнографический материал для изучения туземных обитателей Малайского архипелага и сравнения их с другими племенами и расами. Наконец, здесь, особенно в Амбоине и Тернате, я мог пользоваться услугами фотографа за сравнительно недорогую плату и собрать большое количество фотографий, часть которых привезена мною в Европу, более же значительная часть оставлена в Сиднее.

Отправляясь в 1876 г. во второй раз на берег Маклая, я посетил многие из островов Западной Микронезии. Отчет об этом путешествии напечатан в «Известиях Географического общества» под заглавием «Отрывки из дневника Миклухо-Маклая», и потому я не буду касаться здесь подробностей этого путешествия, а напомню только некоторые результаты, к которым пришел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: