Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая

- Название:Путешествие на берег Маклая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая краткое содержание

Знаменитый русский путешественник и этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846—1888) открыл цивилизованному миру уникальную природу Новой Гвинеи и экзотическую культуру населявших ее аборигенов. В своих дневниках он рассказал о жизни и приключениях среди диких племен Берега Маклая, названного так еще при жизни исследователя. Сейчас в те места летают самолеты туристических авиалиний, – но первым сошел по трапу на берег загадочной «Папуазии» русский исследователь и натуралист.

В год 150-летия со дня его рождения Миклухо-Маклай был назван ЮНЕСКО Гражданином мира. Его имя носит Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук. День рождения Миклухо-Маклая является профессиональным праздником этнографов.

Миклухо-Маклай отправился в свое путешествие в те времена, когда из туземцев («диких») просвещенные европейцы делали чучела в этнографических целях. Трудно поверить, но еще век с небольшим назад для большинства представителей белой расы было вовсе не очевидно, что готтентот, индеец, папуас – люди.

Лев Толстой, ознакомившись с трудами Маклая, писал ему: «Вы первый несомненно опытом до¬казали, что человек везде человек, то есть доброе, общи¬тельное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. <…> все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которое вы сделали, поселившись среди диких, и войдя в общение с ними <…> изложите с величайшей подробностью и с свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступали там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, – в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми».

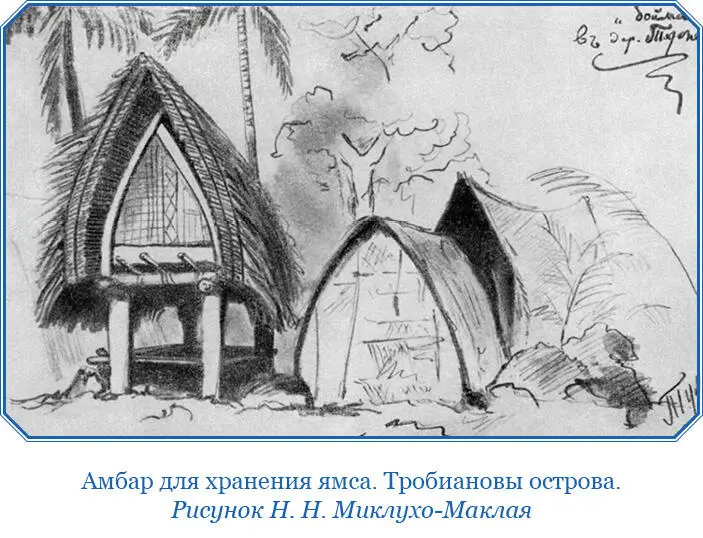

Миклухо-Маклай прожил всего 42 года, но за это время объехал половину земного шара, несколько лет провел в малярийных джунглях «Папуазии», написал сотню научных статей и тысячу страниц дневников, сделал сотни зарисовок повседневной жизни аборигенов, собрал прекрасные этнографические коллекции и даже остановил несколько кровопролитных войн между каннибалами. Они хотели было его съесть, но, на свое счастье, решили сперва немного присмотреться к экзотическому «тамо рус». А когда познакомились с ним поближе, то назвали его «человеком одного слова» – потому что ему можно было верить как никому другому на Земле.

Его дневникам без малого полтора века. Загляните в них – и поймете, что такое настоящая экзотика. Одни говорят: человек человеку – волк. Другие – друг, товарищ и брат. Маклай знал: человек человеку – гость.

Электронная публикация книги Н. Н. Миклухо-Маклая включает полный текст бумажной книги и часть иллюстративного материала. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу с исключительной насыщенностью иллюстрациями, большая часть из которых сделана самим автором. Книга снабжена обширными комментариями, объяснениями экзотических географических реалий; в ней прекрасная печать и белая офсетная бумага. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Путешествие на берег Маклая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В числе вопросов, предложенных мне для разрешения во время путешествия и вошедших в составленную мною в 1870 г. программу [125], находился один, предложенный академиком Бэром и выраженный им в письме ко мне в следующих словах:

«Я советовал бы вам заехать на Филиппинские острова и отыскать там остатки первобытного населения, тщательно их исследовать и употребить всевозможное старание, чтобы привезти с собою несколько черепов. Мне кажется очень важно решить вопрос: действительно ли эти негритосы Филиппинских островов – брахикефалы».

Мне удалось решить этот вопрос во время непродолжительной (пятидневной) стоянки клипера «Изумруд» в Маниле, в конце марта 1873 г. По приходе клипера в Манилу я переплыл в небольшой рыбачьей лодке на противоположный берег большой манильской бухты и, переночевав в дер. Лимай, на следующее утро отправился с проводником и носильщиком моих вещей в горы Маривалес. В этих-то именно горах и сохранились до настоящего времени остатки племени негритосов, о которых желал знать академик Бэр.

После непродолжительного путешествия пешком мы наткнулись на становище негритосов, которые обыкновенно перекочевывают с места на место. При помощи одного из людей, знакомого с языком дикарей и служившего мне переводчиком, я тотчас завязал с ними дружественные отношения и прожил в их становище несколько дней.

Живут они в так называемых пондо, представляющих не что иное, как переносный щит из пальмовых листьев, которым они защищаются от ветра и холода. Такой пондо, или шалаш, в котором можно только сидеть или лежать, но отнюдь не стоять, был устроен и мне для ночлега.

На основании сделанных мною в значительном количестве измерений я пришел к заключению, что сомнение академика Бэра было напрасно: негритосы действительно оказались брахикефалами. Индекс ширины их черепа колебался между 87,5 и 90. Измерение голов было облегчено тем, что мужчины имеют обыкновение брить затылок.

Некоторые негритосы своими физиономиями чрезвычайно напоминали папуасов Новой Гвинеи – обстоятельство в высшей степени важное, потому что до сих пор негритосов считали племенем, совершенно отличным от папуасов. Негритосы вообще отличаются малым ростом: я видел женщину, рост которой был не более 1 м 30 см; у нее было уже двое детей.

За короткое время, проведенное мною в горах Лимай, я успел подметить у негритосов несколько весьма интересных обычаев, очень сходных с обычаями, встречающимися на многих островах Меланезии.

Ради опыта я бросил несколько объедков в огонь, и негритосы тотчас же стали засыпать костер землей, потушили огонь и просили меня больше не делать этого. В другой раз я плюнул в огонь, отчего они тоже пришли в большое смущение, прося и этого не делать. Подобные же предрассудки относительно огня встречаются и на Новой Гвинее. Сверх того, я узнал через переводчика о следующем весьма интересном обычае. Негритос перед началом еды обязан громко прокричать несколько раз приглашение разделить с ним трапезу другим людям, которые случайно могли бы находиться поблизости в это время.

Мне говорили, что нарушитель этого обычая подвергается смерти, чему и бывали случаи. Крайне сожалею, что не имел возможности дольше остаться между негритосами и ближе познакомиться с обычаями и языком этого вымирающего племени: я должен был к назначенному сроку вернуться в Манилу, на клипер «Изумруд», отправлявшийся в Гонконг, Сингапур и на Яву. Но все-таки, как я уже сказал, мне вполне удалось сделать достаточно измерений для разрешения поставленного Бэром вопроса, собрать краниологический материал и сделать значительное число рисунков.

В августе 1874 г., вернувшись с берега Папуа-Ковиай в Бюйтензорг и отдохнув там немного, я решил предпринять путешествие по Малайскому п-ову, для чего и отправился в Сингапур.

Надо заметить, что до того времени в литературе не была установлена точно принадлежность к той или другой расе жителей внутренней части Малайского п-ова, известных под именем оран-сакай и оран-семанг. Так, Логан, Ньюбольд, Кроуфорд, Ло, Вайц [126]и другие авторы говорят об этом различно. Между тем как одни из них не отличают этих племен от малайцев, другие утверждают, что они очень отличаются от малайцев, что они – негры и т. п.

Никто из названных авторов лично не видел и не наблюдал этих племен, а все они ссылаются на путешественников, которые тоже не имели специальной цели познакомиться с ними для решения спорного вопроса. Я пытался расспрашивать малайцев об их соседях, жителях внутренней гористой и лесной части Малайского п-ова, но от них мне не удалось получить толковых сведений.

Считая, однако, исследования эти несомненно интересными для антропологии, я решился попробовать сам выяснить дело, никак не полагая, что для этого потребуется так много времени, как оказалось впоследствии. Я думал, что экскурсия внутрь Малайского п-ова займет лишь несколько недель, что стоит только перейти поперек полуострова в какой-нибудь его части, побывать в горах, и я буду в состоянии ответить на главный вопрос – о расе горных племен.

Из Сингапура я отправился в Иохор – резиденцию махарадьи иохорского. Махарадья, немолодой уже человек, лет около пятидесяти, почти с европейским воспитанием и образом мыслей, принял меня радушно и пригласил поселиться у него во дворце. Узнав о моем намерении отправиться через его страну, он предложил мне свое содействие в этом предприятии.

За все это я обещал ему составить карту пройденного пути, что для него было небезынтересно, так как страна была весьма мало известна: в Иохоре не нашлось ни одного малайца, который мог бы похвастать, что он прошел Иохор поперек. Махарадья дал мне открытое письмо ко всем старшинам в деревнях, чтобы они поставляли мне необходимых людей как проводников и слуг, хоть до тридцати человек.

Не теряя ни минуты, я отправился в путь в декабре, а это было как раз самое дождливое время года на полуострове. Путешествие оказалось довольно трудным: реки и ручьи вследствие обильных дождей вышли из берегов; более низменные места покрылись водой; в лесах тоже была вода. Чем дальше, тем больше затруднялся путь; мне приходилось по целым дням идти в воде, которая доходила до колен, а местами до груди; целые семнадцать дней я не имел ничего сухого на себе: весь мой багаж был подмочен.

Дошедши до устья реки Муар, я пустился в плоскодонной лодке вверх по течению. По берегам названной реки попадались малайские селения, но не они привлекали мое внимание. Поднимаясь выше, я добрался, наконец, до речки Палон, приток Муара. Она протекала лесом, и здесь, в лесу, у верховьев Палона, стали уже встречаться изредка разбросанные маленькие хижины – жилища так называемых оран-утан. Последнее слово надо объяснить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: