Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая

- Название:Путешествие на берег Маклая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая краткое содержание

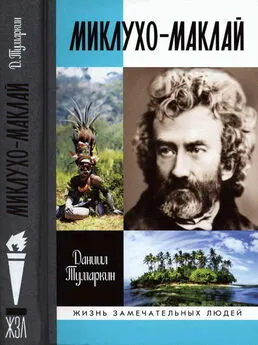

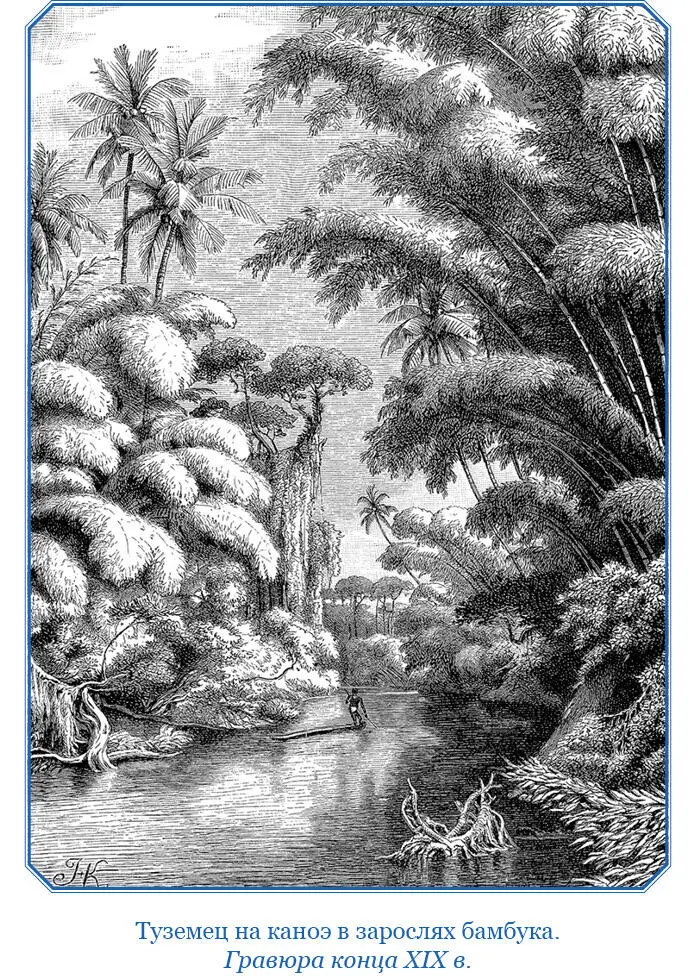

Знаменитый русский путешественник и этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846—1888) открыл цивилизованному миру уникальную природу Новой Гвинеи и экзотическую культуру населявших ее аборигенов. В своих дневниках он рассказал о жизни и приключениях среди диких племен Берега Маклая, названного так еще при жизни исследователя. Сейчас в те места летают самолеты туристических авиалиний, – но первым сошел по трапу на берег загадочной «Папуазии» русский исследователь и натуралист.

В год 150-летия со дня его рождения Миклухо-Маклай был назван ЮНЕСКО Гражданином мира. Его имя носит Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук. День рождения Миклухо-Маклая является профессиональным праздником этнографов.

Миклухо-Маклай отправился в свое путешествие в те времена, когда из туземцев («диких») просвещенные европейцы делали чучела в этнографических целях. Трудно поверить, но еще век с небольшим назад для большинства представителей белой расы было вовсе не очевидно, что готтентот, индеец, папуас – люди.

Лев Толстой, ознакомившись с трудами Маклая, писал ему: «Вы первый несомненно опытом до¬казали, что человек везде человек, то есть доброе, общи¬тельное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. <…> все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которое вы сделали, поселившись среди диких, и войдя в общение с ними <…> изложите с величайшей подробностью и с свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступали там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, – в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми».

Миклухо-Маклай прожил всего 42 года, но за это время объехал половину земного шара, несколько лет провел в малярийных джунглях «Папуазии», написал сотню научных статей и тысячу страниц дневников, сделал сотни зарисовок повседневной жизни аборигенов, собрал прекрасные этнографические коллекции и даже остановил несколько кровопролитных войн между каннибалами. Они хотели было его съесть, но, на свое счастье, решили сперва немного присмотреться к экзотическому «тамо рус». А когда познакомились с ним поближе, то назвали его «человеком одного слова» – потому что ему можно было верить как никому другому на Земле.

Его дневникам без малого полтора века. Загляните в них – и поймете, что такое настоящая экзотика. Одни говорят: человек человеку – волк. Другие – друг, товарищ и брат. Маклай знал: человек человеку – гость.

Электронная публикация книги Н. Н. Миклухо-Маклая включает полный текст бумажной книги и часть иллюстративного материала. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу с исключительной насыщенностью иллюстрациями, большая часть из которых сделана самим автором. Книга снабжена обширными комментариями, объяснениями экзотических географических реалий; в ней прекрасная печать и белая офсетная бумага. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Путешествие на берег Маклая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Само собою разумеется, что темнокожие миссионеры из туземцев, зная хорошо язык, нравы и обычаи последних, гораздо успешнее ведут дело распространения христианской религии на островах Тихого океана и, являясь обыкновенно пионерами в новых местностях и среди вполне дикого населения, подготовляют и облегчают дальнейший путь миссионерам-европейцам.

С помощью миссионеров-туземцев распространение евангелия и вообще европейской культуры за последние 7–8 лет сделало значительные успехи среди папуасов южного берега Новой Гвинеи, и, вероятно, недалеко то время, когда многие из них будут усердно посещать церковь, распевать гимны и даже читать и писать по-английски.

При таких условиях, понятно, многие местные обычаи, как татуирование и т. п., с которыми соединены разного рода обряды и понятия, несовместные с христианскою религией и европейскою культурой, должны мало-помалу исчезнуть и перейти в область преданий. На южном берегу Новой Гвинеи татуируются преимущественно женщины, мужчины же – только в исключительных случаях, в отличие и награду за разного рода подвиги, особенно умерщвление врагов. Взглянув на мужчину-туземца, можно по его татуировке определить, сколько убил он людей, так как число вытатуированных фигур на различных частях тела (руках, груди, плечах) обыкновенно соответствует числу убитых им людей.

Женщины татуируются с детства до старости; девочек уже пяти-шести лет начинают разрисовывать, и эта разрисовка, по-видимому, прекращается только с рождением женщиной последнего ребенка. Встречаются женщины, украшенные татуировкой от лба до пальцев ног; иногда для татуировки бреют даже голову. Все это делается, конечно, из любви и даже страсти к украшению, и, действительно, татуированная туземная женщина, не только на мой взгляд, но и на взгляд многих других европейцев, производит гораздо более приятное впечатление.

Что касается главной моей антропологической задачи, то, по произведенным наблюдениям и измерениям, оказалось, что и на южном берегу Новой Гвинеи обитает то же папуассгое племя, что и на западном берегу Ковиай и восточном берегу Маклая, за исключением вышеупомянутой, встречающейся в немногих деревнях помеси полинезийской.

Как на берегу Маклая, так и здесь встречается нередко брахикефальная форма головы, но при производстве измерений головы я наткнулся здесь на любопытные случаи деформирования черепов у женщин, происходящие оттого, что женщины с самого юного возраста, с шести-семи лет, носят на спине различные тяжести в мешках, привязанных веревкой или ремнем к голове, отчего образуется вдавливание черепных костей. Это поперечное вдавливание, находящееся как раз у Sutura coronaria и поражающее своею анормальностью, весьма часто наблюдалось мною при собирании черепов и измерениях голов, почему можно предполагать, что оно передается путем наследственности.

В заключение скажу несколько слов о последнем, пятом посещении Новой Гвинеи, в 1881 г., именно южной ее части, которое представлялось мне необходимым для пополнения некоторых пробелов и разъяснения некоторых вопросов, оставшихся от четвертого путешествия в эту местность. Для этого я воспользовался следующим случаем. В дер. Кало, на южном берегу Новой Гвинеи, были умерщвлены папуасами четверо миссионеров из туземцев, с их женами и детьми.

Узнав об этом, коммодор Австралийской морской станции Вильсон счел необходимым строго наказать жителей дер. Кало, так как это было уже не первое подобное убийство, совершенное папуасами, и для этого лично отправиться на место преступления. Так как за год перед тем я жил в дер. Кало у миссионеров, ныне убитых, и был знаком с местными условиями, то старался убедить коммодора Вильсона, с которым находился в дружеских отношениях, что убийство, вероятно, было делом немногих и что несправедливо было бы из-за немногих, действительно виновных, наказывать всех жителей дер. Кало, в которой насчитывалось около 2 000 человек.

Коммодор, соглашаясь, в принципе, с моими доводами, находил, однако, весьма затруднительным найти действительно виновных и в конце концов полагал, что для примера и назидания туземцам и поддержания значения английского флота, обязанного защищать подданных королевы, ничего не остается, как сжечь всю деревню. Но так как я продолжал настаивать на своем плане и уверял в полной возможности найти виновных, то Вильсон предложил мне отправиться с ним. Я принял предложение и в качестве гостя коммодора отправился в пятый раз на Новую Гвинею на корвете «Вульверин».

План мой вполне удался: вместо сожжения деревни и поголовного истребления жителей, все ограничилось несколькими убитыми в стычке, в которой пал главный виновник убийства миссионеров, начальник деревни Квайпо, и разрушением большой его хижины. Посетив затем несколько деревень южного берега, я дополнил некоторые прежние свои наблюдения; но краткость стоянки корвета и дело в Кало значительно помешали моим работам.

Охарактеризовав в общих чертах влияние малайцев на папуасов Новой Гвинеи, я считаю вполне уместным не умолчать и о влиянии белых на жителей южного берега этого острова.

Я сказал выше, что влияние миссионеров на южном берегу растет, и выставил хорошие стороны их влияния: туземцы учатся читать и писать и т. д.; но мне не пришлось сказать о теневой стороне появления миссионеров на островах Тихого океана. Эта теневая сторона, по моему мнению, состоит главным образом в том, что за миссионерами следуют непосредственно торговцы и другие эксплуататоры всякого рода, влияние которых проявляется в распространении болезней, пьянства, огнестрельного оружия и т. д.

Эти «благодеяния цивилизации» едва ли уравновешиваются умением читать, писать и петь псалмы!

По мере того, как распространяется торговля, растут и потребности туземцев, вызываемые искусственно, примером и навязыванием. Туземцы скоро выучиваются курить табак и употреблять спиртные напитки.

Некоторые миссионерские общества позволяют своим членам торговать, другие (к которым, между прочим, принадлежит также Лондонское миссионерское общество) не допускают такого смешения занятий, как распространение религии и вместе с тем вышеназванных «благодеяний цивилизации». Пока еще на южном берегу Новой Гвинеи тредоров появилось немного; но они не замедлят попытать счастья и здесь, а с их появлением, вероятно, появятся те бедствия, которым подверглись другие острова Тихого океана. Единственным союзником туземцев в борьбе их с белыми явится, вероятно, климат Новой Гвинеи, неблагоприятный для существования на ней белой расы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: