Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая

- Название:Путешествие на берег Маклая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Миклухо-Маклай - Путешествие на берег Маклая краткое содержание

Знаменитый русский путешественник и этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846—1888) открыл цивилизованному миру уникальную природу Новой Гвинеи и экзотическую культуру населявших ее аборигенов. В своих дневниках он рассказал о жизни и приключениях среди диких племен Берега Маклая, названного так еще при жизни исследователя. Сейчас в те места летают самолеты туристических авиалиний, – но первым сошел по трапу на берег загадочной «Папуазии» русский исследователь и натуралист.

В год 150-летия со дня его рождения Миклухо-Маклай был назван ЮНЕСКО Гражданином мира. Его имя носит Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук. День рождения Миклухо-Маклая является профессиональным праздником этнографов.

Миклухо-Маклай отправился в свое путешествие в те времена, когда из туземцев («диких») просвещенные европейцы делали чучела в этнографических целях. Трудно поверить, но еще век с небольшим назад для большинства представителей белой расы было вовсе не очевидно, что готтентот, индеец, папуас – люди.

Лев Толстой, ознакомившись с трудами Маклая, писал ему: «Вы первый несомненно опытом до¬казали, что человек везде человек, то есть доброе, общи¬тельное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. <…> все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которое вы сделали, поселившись среди диких, и войдя в общение с ними <…> изложите с величайшей подробностью и с свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступали там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, – в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми».

Миклухо-Маклай прожил всего 42 года, но за это время объехал половину земного шара, несколько лет провел в малярийных джунглях «Папуазии», написал сотню научных статей и тысячу страниц дневников, сделал сотни зарисовок повседневной жизни аборигенов, собрал прекрасные этнографические коллекции и даже остановил несколько кровопролитных войн между каннибалами. Они хотели было его съесть, но, на свое счастье, решили сперва немного присмотреться к экзотическому «тамо рус». А когда познакомились с ним поближе, то назвали его «человеком одного слова» – потому что ему можно было верить как никому другому на Земле.

Его дневникам без малого полтора века. Загляните в них – и поймете, что такое настоящая экзотика. Одни говорят: человек человеку – волк. Другие – друг, товарищ и брат. Маклай знал: человек человеку – гость.

Электронная публикация книги Н. Н. Миклухо-Маклая включает полный текст бумажной книги и часть иллюстративного материала. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу с исключительной насыщенностью иллюстрациями, большая часть из которых сделана самим автором. Книга снабжена обширными комментариями, объяснениями экзотических географических реалий; в ней прекрасная печать и белая офсетная бумага. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Путешествие на берег Маклая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Добравшись до о. Айдума, я получил весьма неприятное известие, что моя хижина в Айве, в которой оставалось человек пять моих людей, была совершенно разграблена и все находившиеся в ней вещи забраны дикарями, живущими в горах вокруг Телок-Камрау, которые в мое отсутствие явились в числе более двухсот человек, окрашенные в черную краску, с перьями райской птицы на голове (что они обыкновенно делают, отправляясь на войну и желая показаться страшнее неприятелям). Против этих двухсот вполне вооруженных дикарей пятеро моих людей, понятно, ничего не могли сделать.

Надо еще сказать, что около моей хижины сгруппировалось большое число прибрежных папуасов, и на них-то сперва напали горные дикари. Из женщин, надеявшихся укрыться в моей хижине, три были настигнуты в ней и убиты, вместе с ребенком четырех лет. Точно так же были умерщвлены взятый мною в качестве проводника и переводчика старик, радья Айдумы, жена его и дочь-ребенок, которого разбойники изрубили на моем столе; последняя жестокость была сделана с очевидною целью показать, что они нисколько не боятся белого и при случае расправятся с ним подобным же образом.

Несмотря, однако, на этот неприятный эпизод, я решился остаться на Новой Гвинее, хотя люди мои, напуганные кровавым происшествием в Айве, настоятельно требовали возвращения и угрожали покинуть меня одного.

В Айве я не мог оставаться, потому что дикари, ограбившие мою хижину, уходя, отравили источники пресной воды, и должен был поселиться на о. Айдуме, в наскоро устроенном небольшом и крайне неудобном помещении; люди же мои, хотя и остались со мною, но до того боялись папуасов, что жили на судне и крайне неохотно сходили на берег.

На о. Айдуме я пробыл около месяца и за отсутствием живого антропологического материала все время посвятил сравнительно-анатомическим работам, пользуясь тем, что охотник мой из Амбоины, Давид, доставлял мне интересные экземпляры новогвинейских птиц и других животных.

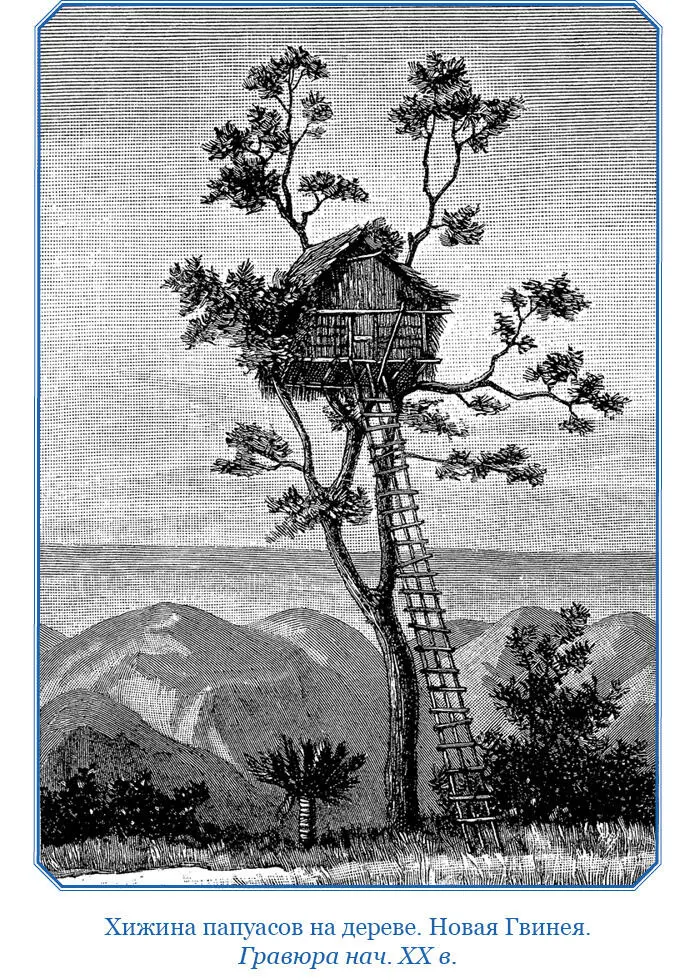

Особенно мое внимание обратил на себя в высшей степени интересный вид кенгуру (Dendrolagus ursinus), строение которого, вследствие приспособления к местным условиям, существенно изменилось: он приобрел крепкие когти, но утратил мускулы хвоста и из скачущего животного стал лазящим, почему живет большею частью на деревьях.

Но, занимаясь сравнительно-анатомическими работами на урумбае, я, признаюсь, не покидал намерения наказать главного зачинщика нападения на мою хижину в Айве, разграбления моих вещей и убиения нескольких людей, которого, как я узнал, звали Саси, – капитана Мавары. Хотя человек этот был втрое сильнее меня, но нервы мои оказались крепче, и мне удалось взять его в плен живым.

Мое появление перед ним и среди окружавших его дикарей было так неожиданно, что, когда я приказал своим людям связать разбойника, то не встретил ни малейшего сопротивления со стороны толпы папуасов, которые так растерялись, что даже помогли моим людям перенести остаток моих вещей и пленника на урумбай. С добычей своею я отправился на о. Кильвару, откуда послал одного из людей известить о происшедшем резидента Амбоины, а в ожидании ответа целый месяц провел на о-вах Серам-Лаут, занимаясь изучением находящегося там смешанного типа людей, помеси папуасов с малайцами.

Занятия шли успешно благодаря знакомству моему с малайским языком, а также и тому, что я хорошо был принят начальником или радьей и поселился в его доме. На островах, расположенных между Целебесом и Новою Гвинеей, особенно на о-вах Серам-Лаут, Кей и др., издавна существует обыкновение приобретать папуасов как хорошую и дешевую рабочую силу, и зажиточный малаец всегда охотнее берет в услужение или для работ папуаса, нежели своего же малайца.

Вследствие этого папуасы обоего пола в значительном числе вывозятся с Новой Гвинеи, приобретаются малайцами названных островов, вступают с ними в близкие сношения и образуют малайско-папуасскую помесь. Результаты моих антропологических исследований этой помеси сообщены в статье «Meine zweite Excursion nach Neu-Guinea 1874» под заглавием «Ueber die Papua-Malaische Mischung in der westlichen Molukken».

Происходившее в течение многих столетий и продолжающееся по настоящее время смешение малайской и папуасской рас вполне объясняет то разнообразие типов, какое встречается среди населения восточной части Малайского архипелага. Главные результаты моих тогдашних, не очень многочисленных, но несомненно верных наблюдений следующие: во-первых, смесь папуа-малайская имеет в большинстве случаев рядом с большим разнообразием физиономий и habitus’a ясно выраженный папуасский тип, который, однако же, у некоторых особей совсем пропадает; во-вторых, весьма немногие имели волосы, подобные волосам папуасов, хотя у некоторых диаметр завитков локонов был очень мал, у большинства же волосы были вьющиеся; в-третьих, находились особи, происшедшие от папуасской матери и от малайского отца, которые имели совершенно прямые волосы (мать одного человека была настоящая папуаска с Папуа-Онин, имевшая весьма курчавые волосы, так называемую chevelure à grains de poivre, на очень долихокефальной голове, между тем как сын имел совершенно прямые волосы, брахикефальный череп, лицо же – не малайское и не папуасское); в-четвертых, помесь имеет преимущественно брахикефальный череп; в-пятых, цвет кожи, который вследствие большого разнообразия как и у малайцев, так и у папуасов не представляет особенно важного антропологического признака, вообще у помеси темнее, чем у малайцев; в-шестых, физиономии были для европейского глаза вообще красивее, чем у папуасов и малайцев, и выражение лица более интеллигентное и оживленное, чем у чистокровных (особенно малайских) детей.

Исследованы были дети малайских отцов и папуасских матерей, так как браки в обратном отношении встречаются редко.

Считаю уместным сказать здесь несколько слов о социальном положении папуасов берега Ковиай и о том влиянии, которое имели на это положение малайцы и их культура. Сравнивая их положение с тем, в каком находятся обитатели противоположного, восточного, берега Новой Гвинеи, могу сказать, что папуасы берега Ковиай могли бы очень позавидовать своим соплеменникам – папуасам берега Маклая.

Вследствие торговых сношений с малайцами (о чем я говорил в начале чтения), в которых вывоз невольников с Новой Гвинеи и торг ими всегда играли важную роль, папуасы берега Ковиай из оседлых мало-помалу превратились в кочевых: на всем протяжении берега в настоящее время не встречается ни одной папуасской деревни. Подвергаясь вначале насилию, нападению и обращению в рабство со стороны малайцев, жители прибрежных деревень впоследствии сами сделались их сообщниками и, в свою очередь, отправлялись в более отдаленные горные папуасские деревни, производили на них нападения, захватывали в плен жителей и продавали малайцам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: