Степан Крашенинников - Описание земли Камчатки

- Название:Описание земли Камчатки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-44013-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Крашенинников - Описание земли Камчатки краткое содержание

Степан Петрович Крашенинникова (1711—1755) принадлежит к тем скромным героям, которыми так славна Россия. Сын солдата, за выдающиеся успехи в учебе он был выбран для научной подготовки к участию во Второй Камчатской экспедиции.

Экспедиция отправилась в путь в августе 1733 года. После четырех лет тяжелейшего путешествия члены «академической свиты», сославшись на плохое здоровье, отказались от дальнейшей поездки, сообщив в Петербург, что с исследованием Камчатки справится студент Крашенинников. И он справился!

За 10 лет (1733—1743) он проделал по Сибири и Камчатке путь в 25773 версты (больше половины экватора!), совершил множество исследовательских поездок на Байкал, по реке Лене, в Якутию, но главное – вдоль и поперек изъездил, изучил и описал Камчатку: ее границы, рельеф, климат, флору и фауну, вулканы и гейзеры, местное население, собрал богатейшие научные коллекции, сделал записи метеорологических наблюдений и описаний приливов, составил словарик корякского языка.

Но главным, эпохальным результатом титанического труда Крашенинникова стала первая русская научная монография «Описание земли Камчатки» – и она же стала первым международным бестселлером. Почти немедленно после выхода из печати в 1755 году книга была переведена на главные европейские языки: французский (1760), английский (1764), немецкий (1766), голландский (1770) – и вызвала огромный интерес как ученых, так и читающей публики.

На то, чтобы этот эпохальный труд увидел свет, его автор положил жизнь: отправившись из Санкт-Петербурга в научную экспедицию юным студентом, Крашенинников вернулся в столицу только через десять лет – и еще двенадцать, до самой смерти, готовил книгу к изданию.

Вот почему и сегодня, через 250 лет, мы с жгучим интересом знакомимся с этой terra incognita XVIII века, читая захватывающие, невероятные, но тем не менее абсолютно достоверные описания всего, что встретил и изучил во время путешествия Крашенинников. К этому добавляется чувство восхищения: вот, оказывается, как много может сделать для своего Отечества один человек.

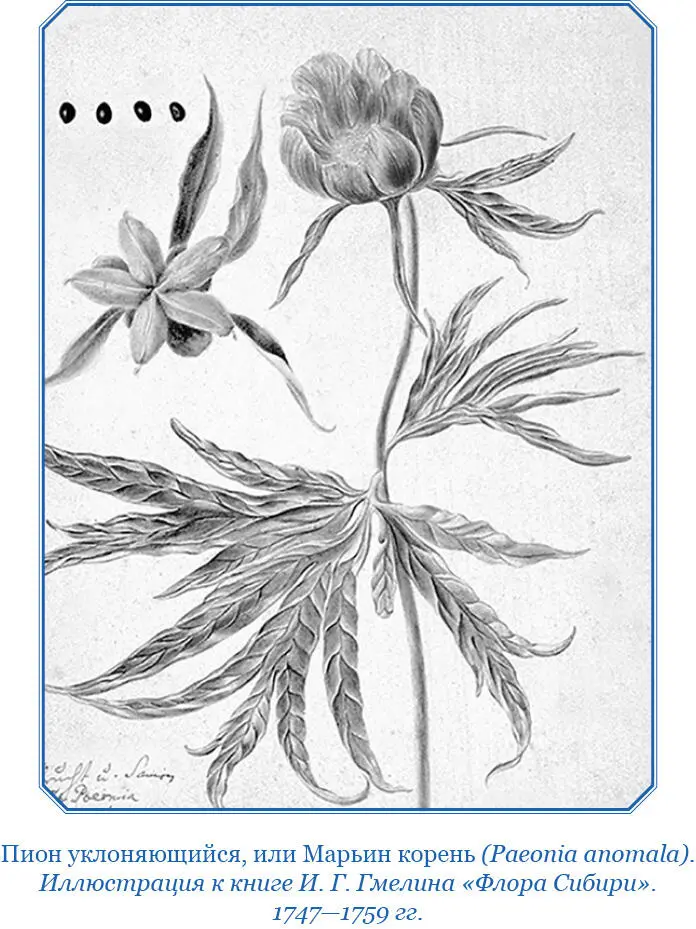

Электронная публикация книги С. П. Крашенинникова включает все тексты бумажной книги и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 150 иллюстраций, в том числе редчайших старинных карт и уникальных рисунков. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Описание земли Камчатки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И ежели сперва убьют медведя или белку, то почитают за счастливое предзнаменование в промысле; ежели же тетерю или горностая, то за несчастие.

Когда снег выпадет, а реки еще не станут, тогда все промышленные, кроме передовщиков, ходят в близости от зимовья для соболиного промысла с собаками и с обметами; а сам передовщик с чуничными передовщиками в зимовье остается, и делает всякий на свою чуницу нарты, лыжи и уледи.

Нарта делается наподобие рыбачьих санок, длиною около двух сажен, шириною в шесть и в семь вершков; полозье у нее толщиною в полвершка, шириною напереди в 2 вершка, а назади поуже; на всякой стороне у нарты по 4 копыла вышиною в 7 вершков, которые для большей крепости привязываются к полозкам ремнями, а по названию промышленных – кыпарами .

В трех вершках выше полозков продалбливаются в копылах дырочки и вкладываются в оные вместо обыкновенных вязков палочки, которые у них вязками ж называются. На оных вязках кладется вдоль во всю нарту доска, а сверху ее копылье ремнями, а по названию промышленных – поясками, связывается.

К верхним концам копылов привязываются вместо нащепок вардины , то есть тоненькие шестики, которые от переднего копыла приводятся к передним концам полозков и привязываются ремнями, а от помянутой доски, которая лежит на вязках, переплетаются к оным шестикам кутоги , или тоненькие веревочки, чтоб нельзя было выпасть положенному на нарту скарбу.

Напереди нарты привязывается обыкновенным вязком и ремнями баран , то есть острая дужка, которой концы прикрепляются ремнями к передним копылам. За оную дужку промышленный тянет нарту с собакою. По левую сторону нарты привязывается к передним копылам и к дужке тоненькая оглобля, длиною в полпята аршина, которую держит промышленный идучи в нарте левою рукою, и правит оною, а с горы спускаясь, поддерживает, чтоб на него не накатилась.

Лыжи делаются еловые, наподобие обыкновенных лыж, длиною в 2 аршина, а шириною напереди в 5, а назади в 6 вершков; спереди они кругловатые с сухоносами , то есть острыми и узкими кончиками, а назади остры: с исподи подклеивают их камасами или кожею с лосиных или оленьих ног, чтоб лыжы были катчее, а при всходе на гору назад не отдавались.

На верхней стороне посредине лыж выделываются из того ж дерева падласы , то есть места, где ногам стоять, вышиною в полвершка, и покрываются берестою, чтоб к ним не приставал снег. Напереди оных падласов продеваются кухтоны , или деревянные путла, и привязываются к падласам ремнями, а по их названию – оттугами , чтоб они крепко стояли.

Да напереди ж у падласов продеваются иные ремни, называемые юксы , которые на пяты надеваются. От сухоносов к падласам притягиваются ремни ж, а у них – подъемы, которыми передние концы у лыж кверху поднимаются.

Уледи есть обувь, у которой носки с крючками, а переды и подошвы из одной кожи. В том месте, где пальцам быть, нашиваются сверх кожи много кожиц толщиною в полвершка, чтоб ног не гнело путлом, а крючки у них делаются для того, чтоб нога из путла не выходила.

Как реки станут и наступит время к соболиному промыслу способное, то главный передовщик собирает всю артель в зимовье и, помолясь Богу, отряжает каждую чуницу с чуничным передовщиком в назначенную ей прежде дорогу.

А чуничные передовщики ходят за день наперед по тем дорогам и приготовляют станы, где быть промыслу, чтоб по приходе чуниц станы им были в готовности и чтоб передовщикам для приготовления новых станов вперед следовать. А станы приготовлять называется у промышленных «станы рубить».

Когда главный передовщик чуницы из зимовья отпускает, то отдает он чуничным передовщикам разные приказы: в начале, чтоб самый первый стан рубили они во имя церквей, которые он сказывает всякому, а в следующие дни рубили бы станы во имя тех святых, которых образа с собою имеют [, ибо у промышленных есть обычай, что всяк на промысел берет свою икону].

И первых бы соболей, которые попадут в церковных станах, метили, чтоб отдать их по возвращении в церкви; а такие соболи называются у них божьими, или приходскими. Которые соболи сперва попадут в станах, рубленных во имя святых, те достаются тем промышленным, которые оных святых образа при себе имеют.

Потом приказывает он каждому чуничному передовщику смотреть за своею чуницею накрепко, чтоб промышляли правдою, ничего бы про себя не таили и тайно бы ничего не ели, также чтоб, по обычаю предков своих, во́рона, змею и кошку прямыми именами не называли, а называли б верховым, худою и запеченкой.

Промышленные сказывают, что в прежние годы на промыслах гораздо больше вещей странными именами называли, например церковь – островерхою, [старца – гологузым,] бабу – шелухою или белоголовкою, девку – простыгою, коня – долгохвостым, корову – рыкушею, овцу – тонконогою, свинью – низкоглядою, петуха – голоногим и пр.; но ныне все, кроме вышеобъявленных, слова оставили.

Они ж сказывают, что соболь – зверь умный; и ежели кто против вышеописанных приказов что сделает, то соболь дикуется, то есть, вшедши в кулему, о которой ниже упомянуто будет, портит что можно или наживу съедает, а тем они соболю не только ум, но и прозорливость причитают, будто бы соболь знал и в небытность свою, что промышленные против приказов погрешили, и будто б в отмщение их преступления так над ними ругался, не попадая в кулемы.

В сем суеверии так они тверды, что не токмо не принимают никаких здравых советов для отведения их от той глупости, но и великое оказывают неудовольствие, предлагая упорно в противность тому, что от сего, так как и от воровства, в промысле бывает порча.

А что промышленные сему подлинно верят, оное из того видно, что передовщик всякого, кто что назовет запрещенным от него именем, не меньше наказывает как и за другие преступления.

Наказания никому прежде не бывает, пока промышленные с промысла в зимовье не возвратятся; и для того приказывает главный передовщик чуничным, чтоб. возвратясь с промысла, все ему объявляли, что кто из их чуницы сделал противного его приказу. Напротив того, приказывает и промышленным, чтоб они и над самими передовщиками так же смотрели.

По принятии приказа отходят все передовщики и промышленные из зимовья по назначенным дорогам на лыжах и в вышеописанном платье. Всякий из них тянет за собою нарту, иной один, а иной с собакою.

На нарте обыкновенная кладь: спереди котел, в котором есть варят, а в нем чашка с рукояткою, в которой на промысла колобы валяют, из которой пьют и которую вместо половника употребляют; а чтоб оный котел с нарты долой не свалился, то обогнута напереди нарты тоненькая дощечка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэмюэль Тьюк - ОПИСАНИЕ РЕТРИТА, заведения близ Йорка для умалишенных из Общества Друзей [Содержит отчет о его возникновении и развитии, способах лечения, а также описание историй болезни]](/books/1090608/semyuel-tyuk-opisanie-retrita-zavedeniya-bliz-jork.webp)